ダンベルフライのポイント10選

「胸の筋肉を引き立たせ、美しいシルエットを手に入れたい——そんな願いを抱く人にとって、ダンベルフライは非常に有益なトレーニングとなります。

シンプルながらも効果的なこの種目は、初心者から上級者まで多くのトレーニーに取り入れられています。

しかし、そのフォームやコツをしっかり理解して行わないと、十分な効果を得られないばかりか、怪我のリスクも伴います。

今回は、ダンベルフライの基本から、効果を最大化するためのポイントまで、詳しく解説していきたいと思います。

ダンベルフライの特徴

ダンベルフライの動作は、フラットベンチに仰向けに寝た状態で、肘を軽く曲げた状態をキープし、肩の動きのみで両手のダンベルを胸の前から開くように下げ、閉じるように上げるトレーニングとなります。

肩関節の動きだけで行うアイソレーション種目となり、大胸筋をより集中的に鍛えることが可能となります。

反面、多くの筋肉を稼働させて行うダンベルプレスに比べると、高重量を扱うことは難しくなります。

ダンベルプレス ⇒ 主に大胸筋・三角筋・上腕三頭筋を中心に鍛えるコンパウンド種目

ダンベルフライ ⇒ ターゲットを大胸筋に絞ったアイソレーション種目

腕を開いた(大胸筋のストレッチのかかった)状態で負荷が最大化するストレッチ種目であり、筋肉が伸ばされながら力を発揮する「エキセントリック収縮」を得やすい種目となります。

大胸筋に強いストレッチを加え、効果的に負荷をかけることができるため、筋肉の成長に非常に有効です。

反面、適切なフォームと重量設定に注意しないと効果が低くなる上に、関節に過度な負担がかかり怪我にもつながり易くなります。

安全にトレーニングを行えるように、まずは低い重量から始めフォームづくりとストレッチ感覚をつかむようにしましょう。

ダンベルフライの方法

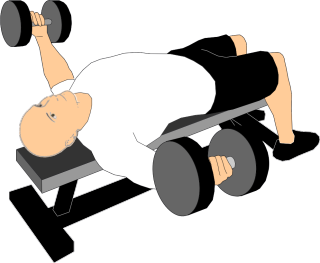

セットアップ

- フラットベンチに座り、両手にダンベルを持ち、膝に近いももの上に立てた状態でダンベルを置く

- 仰向きになり、肘を伸ばした状態でダンベルを胸の上に持ち上げる

オンザニー(ニートス)についてはこちらをご参照ください

- ダンベルは胸の前に肘を伸ばした状態で、手のひらを迎え合わせて保持する

- 両足、お尻、上背部、後頭部の4点を床やベンチにつけて、しっかりと体を安定させる

- 肩甲骨をよせて肩を下げてしっかりと胸を張る(スタートポジション)

実施

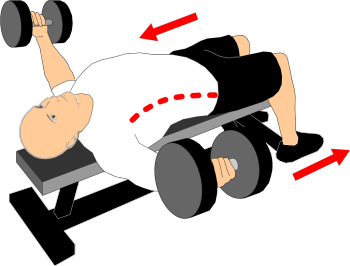

- 両腕を開きダンベルを下ろす

- 息を吸いながら、腕を開くようにダンベルを下ろしていきます。

- ダンベルを下ろすにつれて、肘は軽く曲げるようにします。

- 両腕を閉じるようにダンベルを上げる

- 息を吐きながら、同じ軌道でゆっくりと元の位置に戻します。

- ダンベルを上げるにつれて、肘を伸ばしていきます。

- ダンベルを上げるときも、肩甲骨をよせたまま胸を張り、肩が上がらないように注意しましょう。

ダンベルフライの注意点

- ウォームアップとストレッチ

- 胸を張って肩を落とす(肩甲骨を寄せて下げる)

- 体を安定させる

- 動作をゆっくり行う

- 脇を軽く閉じた状態でダンベルを下ろす

- ダンベルの軌道

- ボトム(最も深くダンベルをおろした状態)

- トップ(ダンベルをあげた状態)

- 呼吸の調整

- 適切な重量選び(比較的軽めの重量を選ぶ)

ウォームアップとストレッチ

ダンベルフライは腕を開いた(大胸筋のストレッチのかかった)状態で負荷が最大化するストレッチ種目です。

過度な負荷が加わると、ケガのリスクが高まる恐れもあります。

ケガを防ぐためにも、メインセットに入る前に肩、胸、腕をウォームアップしておくことをお勧めします。

ウォームアップとしては、軽い重量で数セット、大きく可動域を使った ”動的ストレッチ” を取り入れるといいでしょう。

可動域を広げることでストレッチ種目という、ダンベルフライのメリットも最大限に生かすこともできます。

トレーニング後や入浴後には、肩や胸の ”静的ストレッチ” を行い、筋肉を柔軟に保つようにしましょう。

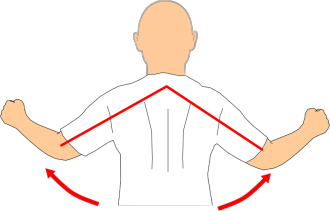

胸を張って肩を落とす(肩甲骨を寄せて下げる)

スタートポジションでは、胸を張って肩を落とす(肩甲骨を寄せて下げる)感覚で胸を張ります。

肩甲骨の動きで言うと下方回旋となります。

また、スタートポジションで作った肩甲骨を寄せた(胸を張った)状態は、トレーニング中は常に保つようにします。

肩甲骨を寄せて胸を張ることで、肘を曲げてダンベルを降ろした時に大胸筋にしっかりストレッチさせることができ、大胸筋に効果的に負荷をかけることができます。

また、肩甲骨を下げることで脇が過度に開くのを防ぎ、安定した動きとなります。

体を安定させる

両足、お尻、上背部、後頭部の4点を床やベンチにつけて、しっかりと体を安定させます。

両足裏を地面につけてしっかりと踏ん張り、脚とお尻の力で身体を頭側へ押し上げ、背中で軽くアーチを作るようにすると、胸の張りを保ちやすく、体勢も安定します。

動作をゆっくり行う

動作をゆっくり行うことで、「タイムアンダーテンション(Time Under Tension、略してTUT)」が増加します。

タイムアンダーテンション(TUT)とは、筋トレにおいて筋肉が負荷を受けている時間を指します。

具体的には、各セットや動作中に筋肉が緊張している合計時間のことです。

特にダンベルを下ろすときには、重力に逆らうように2~3秒かけてゆっくりと下ろすようにすると、筋肉が伸ばされながら力を発揮する「エキセントリック収縮」を得やすくなります。

また、動作をゆっくり行うことで正しいフォームを保ちやすくなり、ケガのリスクを減らすことができます。

他にも、動作をゆっくり行うことで、ターゲットとなる筋肉を意識しやすくなります。

この特定の筋肉を意識してトレーニングを行うことを、「マインド・マッスル・コネクション(mind-muscle connection)」と言います。

ターゲットとする筋肉に意識を向けることで、その筋肉が効率的に使用され、トレーニングの効果が高まります。

ダンベルフライは、胸の筋肉(大胸筋)をターゲットとするストレッチ種目です。

大胸筋にしっかりと負荷がかかっているか、収縮とストレッチがしっかり行えているかを意識しながらトレーニングを行いましょう

脇を軽く閉じた状態でダンベルを下ろす

脇を軽く閉じる理由には、以下の点があげられます。

肩関節のケガ防止

肩関節は可動域が広い反面、安定性が悪くケガの発生が高い部位です。

ダンベルを下ろすときに、肘が開きすぎる(脇の角度が90度に近い状態である)と肩関節や回旋筋群(ローテーターカフ)に過度な負担がかかり、ケガや損傷のリスクが増加します。

脇を適度に閉じ、肩関節に無理な負担がかからない様にしましょう。

自然な動作と動作の安定性

ダンベルフライは、大胸筋を広げる動き(肩の水平外転)を行うため、肩関節に負荷がかかりやすい特性があります。

脇を軽く閉じることで、肩の動作がより自然な形となり、全体的な動作が安定し、重量をコントロールしやすくなります。

また、無理な動作を行わないことで、関節や筋肉への負担が軽減されます。

安定したフォームは、効果的なトレーニングとケガの防止に不可欠です。

力の伝達の最適化

脇を適度に脇を閉じることで、力の伝達がスムーズになり、より効率的に筋力を発揮できます。

これらの理由から、ダンベルフライを行う際には、脇を適度に閉じて行うことが推奨されます。

立位でもいいので、ダンベルフライのボトムポジションの感覚で、胸を開いた姿勢をとり、その状態で脇を広げれるだけ広げてみてください。

そこが可動域を最大に取ったときの、負担の少ない脇の角度の限界と言えます。

少なくとも、その角度より脇は開かないようにしましょう。

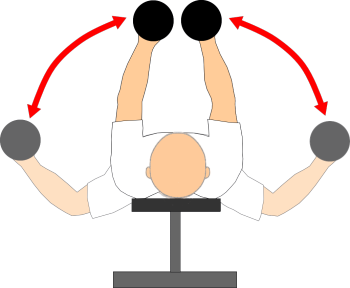

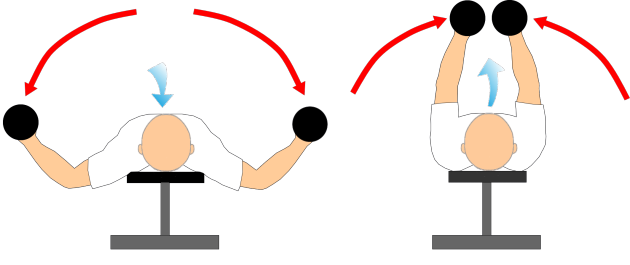

ダンベルの軌道

肩関節を支点として、大きく弧を描くように上げ下げを行います。

ダンベルフライは基本は肩関節だけが動くアイソレーション種目となりますが、厳密には肘関節も若干ではありますが稼働します。

ダンベルを下ろすにつれて、肘は軽く曲げるようにし、ダンベルを上げるにつれて、肘を伸ばします。

そのため、軌道は完全な円軌道ではなく、肘を斜めに開きながら下ろし、肘を前に絞り込みながら上げるイメージで行いましょう。

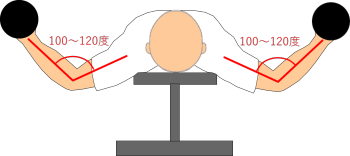

ボトム(最も深くダンベルをおろした状態)

ダンベルフライは大胸筋をストレッチさせやすく、筋肉を最大限に伸ばした時に最も負荷をかけることができる種目です。

ダンベルフライの特徴を生かすために、ボトムではしっかり胸を開き、大胸筋に負荷とストレッチをかけるようにしましょう。

このストレッチポジションでの負荷は、筋肉を成長させるうえで非常に重要な要素となります。

また、ボトムに向かうにつれて、肘を軽く曲げるようにしましょう。

下ろした時に肘をまっすぐに伸ばした状態で行うと、肩関節に大きな負担がかかり、ケガの原因にもなる可能性があるため注意が必要です。

肘の角度の目安は100~120度程度にするといいでしょう。

無理にストレッチをかけてしまうと怪我の原因にもなるので、可動域は確保しつつも肩関節に過度な負荷がかからないように無理のない範囲で行いましょう。

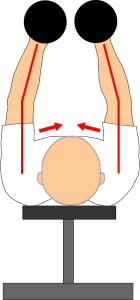

トップ(ダンベルをあげた状態)

トップに近ずくにつれ、肘を伸ばしていきます。

肘を徐々に伸ばして絞り込みながら上げていくことで、大胸筋の収縮を効果的に行えます。

ただし、肘を完全に伸ばす必要はありません。

負荷が抜けないように、軽く曲げた状態を維持するようにしましょう。

また、ダンベルを上げる際に、肩がすくまないように肩を下げ、肩甲骨をよせたまま背中のブリッジは崩さないようにしましょう。

呼吸の調整

適切な呼吸は力を発揮しやすくし、安定性を高めます。

呼吸はダンベルの動きに合わせて行います。

ダンベルを下すときに息を吸い、上げるときに息を吐きます。

トレーニング中は呼吸を止めないようにしましょう。

呼吸を止めると血圧が上昇し、心臓や血管に負荷がかかる恐れがあります。

適切な重量選び(比較的軽めの重量を選ぶ)

ダンベルフライは、基本的に肩関節の動きのみで行うアイソレーション種目となるため、高重量を扱うことが難しい種目です。

また、大胸筋を最大限に伸ばした時に最も負荷がかかるストレッチ種目です。

重すぎる重量で行うと、肩や肘の関節に過度な負担がかかりケガにつながり易くなります。

安全にトレーニングを行うためにも、重量設定は慎重に行いましょう。

ウォームアップを兼ねて軽い重量から始め、慎重に負荷を調整していきましょう。

まとめ

ダンベルフライは、大胸筋のストレッチのかかった状態で負荷が最大化するストレッチ種目であり、肩関節の動きで行うアイソレーション種目です。

おのずと高重量を扱うことが難しくなります。

対して、ベンチプレスやダンベルプレスは、大胸筋を中心に多くの筋肉を使うコンパウンド種目です。

高重量でしっかりと負荷をかけることができます。

ダンベルフライを取り入れる際は、ベンチプレスやダンベルプレスと組み合わせて多角的な刺激を与え、バランス良く胸筋を鍛えていきましょう。

トレーニングのバリュエーションを多く持つことは、筋トレのマンネリ防止や停滞期の打破を行う上で役立ちます。

ダンベルフライの基本フォームを習得し、理想的な胸筋を目指してトレーニングを楽しみましょう!

コメント