背中のトレーニングといえば、「懸垂」や「デッドリフト」などの ‘’引く動作‘’ の種目が思い浮かべられるのではないでしょうか。

他にも背中の筋肉をターゲットとするトレーニングは数多く存在します。

しかし、ただ闇雲に種目をこなすだけでは、思ったような成果が出ないこともあります。

その理由のひとつが、「背中の筋肉の構造」を理解していないことがあげられます。

背中は「広背筋」「僧帽筋」「脊柱起立筋」など、いくつもの筋肉が複雑に重なり合って構成されており、それぞれが独自の働きを持っています。

この構造を知っておくことで、どの種目がどの筋肉に効いているのか、なぜそのフォームが大事なのかが鮮明になります。

今回は、背中を鍛えるうえで欠かせない基礎知識として、背中の主要な筋肉の名前や位置、役割について解説していきます。

トレーニングの成果を最大化する第一歩として、ぜひ押さえておきましょう!

背中の筋肉の構造と役割

体の背面の広範囲を覆っている背中の筋肉は、多くの筋肉から成り立っており、それらの筋肉が複雑に協働し、身体の動きをコントロールしています。

背中のトレーニングでは主に僧帽筋、広背筋、脊柱起立筋をターゲットとすることが多いと思いますが、特定の筋肉だけを鍛えることは困難であり、複数の筋肉が同時に鍛えられるということが一般的となります。

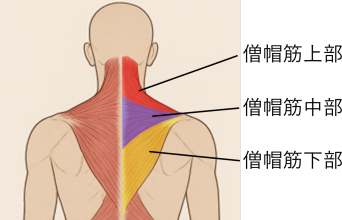

1.僧帽筋

僧帽筋は、背中の上部(背中と首の領域)に位置し、肩の幅までひし形に広がる大きな筋肉です。

上部、中部、下部の3つの部分にわかれており、首と肩の動きをサポートします。

僧帽筋の起始と停止、主な働き

僧帽筋上部

- 起始

- 後頭骨と項靭帯

- 停止

- 鎖骨の外側の半分

- 役割

- 肩甲骨の挙上

- 上方回旋

- 内転の補助

- 肩甲骨の安定化

僧帽筋中部

- 起始

- 第7頚椎と第1〜3胸椎の棘突起

- 停止

- 肩峰と肩甲棘

- 役割

- 肩甲骨の内転(肩甲骨を寄せる動作)

- 肩甲骨の安定化

僧帽筋下部

- 起始

- 第4〜12胸椎の棘突起

- 停止

- 肩甲棘の内側の1/3

- 役割

- 肩甲骨の下制

- 肩甲骨の上方回旋の補助

- 肩甲骨の内転の補助

- 肩甲骨の安定化

僧帽筋の代表的なトレーニング

- シュラッグ(僧帽筋上部)

- アップライトロー(僧帽筋上部)

- ベントオーバーロウ(僧帽筋中部)

- シーテッドロー(僧帽筋中部)

- フェイスプル(僧帽筋中部)

- 懸垂 ※特に肩甲骨下制運動 :スカプラ・ディプレッション(僧帽筋下部) など

僧帽筋は姿勢を整える筋肉でもあり、デスクワークやスマホ使用で猫背になりがちな人にも重要な部位です。

僧帽筋をバランスよく鍛えることで、肩こりの軽減や、背中上部の盛り上がりなどの肩のラインや、姿勢を整えるのに重要な役割を果たします。

また、肩甲骨を動かす重要な役割を担っています。

僧帽筋をターゲットにしてトレーニングを行うときは、肩甲骨をしっかり動かすようにしましょう。

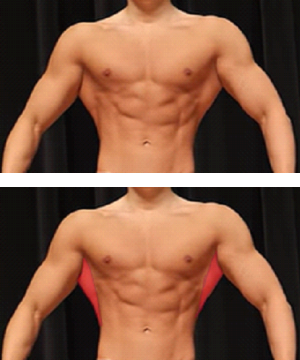

2.広背筋

広背筋は、体の背面にある筋肉の中では最も大きな筋肉です。

脇から腰にかけて位置し、背中の「逆三角形」を作るうえで重要な筋肉の一つです。

広背筋は鍛えると正面から見ても見える背中の筋肉で、背中が横に広がるように見え、逆三角形の背中を作ることができます。

広背筋を鍛えたうえで体脂肪が少ない状態だと、筋肉の輪郭がより鮮明に見えるようになり、背中の中央部に三角形の広背筋と胸腰筋膜の境界ラインが浮き出るようになります。

この筋繊維の境界ラインがある形に似ていることから、ボディビルダーやフィットネス愛好者の間で「クリスマスツリー」と呼ばれることがあります。

広背筋の起始と停止、主な働き

- 起始

- 第6胸椎から第5腰椎の棘突起

- 仙骨の背面

- 第9(または10)~12肋骨

- 腸骨稜の後面

- 停止

- 上腕骨の小結節稜

- 役割

- 肩関節の内転

肩を体に近づける動作(腕を後ろに上げる)に作用します。 - 肩関節の伸展

腕を前に伸ばす動作に対して働きます。 - 肩関節の内旋

腕を体の中心に向けて捻る動作に関与します。 - 肩関節の水平伸展

腕を横に伸ばす動作に対して働きます。

- 肩関節の内転

広背筋の代表的なトレーニング

- ラットプルダウン

- チンニング(懸垂)

- ワンハンドダンベルロウ

- シーテッドロー

- デッドリフト など

広背筋は「引く」動作で活躍します。

感覚的には肘を下後方に引き下げる動作で、収縮を実感できます。

3.脊柱起立筋

脊柱起立筋は、骨盤から後頭部まで背骨に沿って位置する一連の筋肉群で、棘筋・最長筋・腸肋筋の総称が脊柱起立筋と呼ばれます。

- 棘筋(きょくきん)

脊柱起立筋群の中でも最も内側に位置し、脊柱のすぐそばを縦に沿って走る細長い筋肉。 - 最長筋(さいちょうきん)

脊柱起立筋群の中では中央に位置し、脊柱に沿って背中の中央部を縦に走る長い筋肉。 - 腸肋筋(ちょうろくきん)

脊柱起立筋群の中で最も外側に位置し、肋骨から骨盤にかけて伸びる。

脊柱起立筋の起始と停止

棘筋

- 起始

- 上部腰椎および下部胸椎の棘突起

- 停止

- 上部胸椎および頸椎の棘突起起始

- 腸骨稜の後面、仙骨の背面、第6胸椎から第5腰椎の棘突起

最長筋

- 起始

- 腸骨稜

- 胸椎および腰椎の棘突起

- 停止

- 頭蓋骨の乳様突起

- 頸椎および胸椎の横突起

腸肋筋

- 起始

- 腰椎の棘突起

- 骨盤の腸骨稜

- 停止

- 肋骨

- 頸椎の横突起

脊柱起立筋の役割

- 背骨の伸展

脊柱起立筋は、背骨を後方に反らせる動作(伸展)を助けます。 - 側屈

片側の脊柱起立筋が収縮することで、体を側方に傾ける(側屈)動作をサポートします。 - 回旋

背骨を軸にして体を回転させる動作(回旋)を助けます。 - 姿勢の保持

脊柱起立筋は、体を直立に保つために重要な役割を果たします。

長時間の立位や座位を維持する際に、背骨を安定させる働きをしています。 - 脊椎の安定化

脊柱起立筋は、脊椎の各椎骨を支え安定させる働きをします。

背骨全体の構造をサポートし、動作の安定性を確保し、怪我のリスクを軽減します。

脊柱起立筋の代表的なトレーニング

- デッドリフト

- バックエクステンション など

姿勢の維持や腰の安定、背中の伸展(反る動き)に大きく関わっています。

特に腰痛予防や体幹の安定には欠かせない重要な筋肉です。

背中のトレーニングでは、特に以上の3つの筋肉群(僧帽筋、広背筋、脊柱起立筋)をターゲットとして意識することが多いと思います。

ここからは、それ以外の筋肉をいくつかご紹介します。

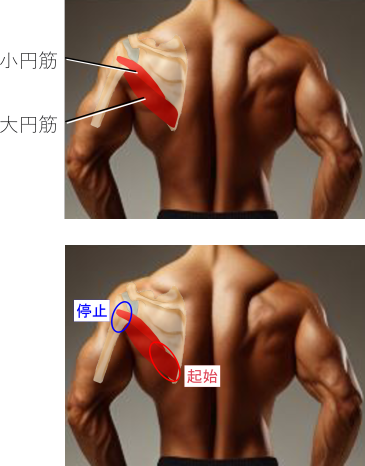

4.大円筋・小円筋

大円筋・小円筋の起始と停止、主な働き

大円筋

- 起始

- 肩甲骨の下角

- 停止

- 上腕骨の小結節稜

- 役割

- 肩関節の内旋(内向きに回す動き)

- 肩関節の内転(身体の中心に向けて腕を引き寄せる動き)

- 肩関節の伸展(腕を後方に引く動き)

小円筋

- 起始

- 肩甲骨の外側縁

- 停止

- 上腕骨の大結節

- 役割

- 肩関節の外旋(外向きに回す動き)

- 肩関節の安定化(特に肩を回す動作時)

大円筋・小円筋は肩の動きと安定性において重要な役割を果たします。

特に、大円筋は肩関節の大きな動きに関与し、小円筋はローテーターカフの一部として肩の安定性を維持するのに重要です。

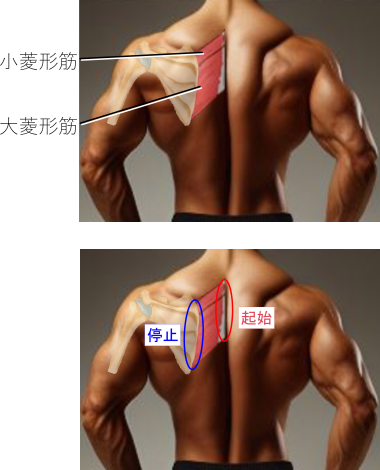

5. 大菱形筋・小菱形筋

菱形筋は、背中の上部に位置し、大菱形筋と小菱形筋の2つに分かれています。

大菱形筋・小菱形筋の起始と停止、主な働き

大菱形筋

- 起始

- 背骨の棘突起(T2からT5まで)

- 停止

- 肩甲骨の内側縁(肩甲棘の下)

- 役割

- 肩甲骨の内転(肩甲骨を内側に引き寄せる)

- 肩甲骨の挙上(肩甲骨を上方に引き上げる)

- 肩甲骨をの安定化

小菱形筋

- 起始

- 背骨の棘突起(C7およびT1)

- 停止

- 肩甲骨の内側縁(肩甲棘の上)

- 役割

- 肩甲骨の内転(肩甲骨を内側に引き寄せる)

- 肩甲骨の挙上(肩甲骨を上方に引き上げる)

- 肩甲骨をの安定化

肩甲骨の動きと安定性において非常に重要な役割を果たします。

肩甲骨を内側に引き寄せる(内転)動作を助けるとともに、肩甲骨を上方に引き上げる(挙上)役割を果たし、肩と上背部の全体的な安定性を確保します。

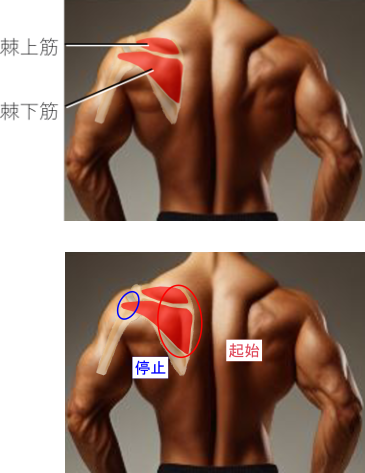

6. 棘上筋・棘下筋

棘上筋・棘下筋の起始と停止、主な働き

棘上筋

- 起始

- 肩甲骨の棘上窩(けんこうこつのきょくじょうか)

- 停止

- 上腕骨の大結節(じょうわんこつのだいけっせつ)

- 役割

- 肩関節の外転

腕を体の外側に持ち上げる動きを助けます。 - 肩関節の安定化

肩関節の安定性を保つのに重要な役割を果たします。

- 肩関節の外転

棘下筋

- 起始

- 肩甲骨の棘下窩(きょっかか)

- 停止

- 上腕骨の大結節

- 役割

- 肩関節の外旋

腕を外側に回す動きを行います。 - 肩関節の安定化

ローテーターカフの一部として、肩関節の安定性を維持します。

- 肩関節の外旋

肩の動きと安定性において非常に重要な役割を果たします。

特に、肩の外転や外旋の動作に直接関与し、肩関節を安定させるために働きます。

他にも多くの筋肉が、背中の動きに関わっています。

背中を鍛えるメリット【7選】

背中の筋肉を鍛えることには多くの利点がありますが、その中から7つほど挙げてみます。

1.姿勢の改善・サポート

背中の筋肉は、体を支える役割もあり、正しい姿勢を維持するのに重要な役割を果たします。

背中の筋力を鍛えることで、正しい姿勢を維持しやすくなります。

2.腰痛や肩こりの改善

背中の筋肉を鍛えることで、正しい姿勢を維持しやすくなります。

姿勢の崩れからくる腰痛や肩こりを軽減するのに効果的です。

3.生活パフォーマンスの向上

重たい荷物を持つ時などにも背中の筋肉がよく使われるため、背中の筋肉が強化されると生活の動作がしやすくなり、日常生活でのパフォーマンスが向上します。

4.スポーツパフォーマンスの向上

当然ながらスポーツパフォーマンスにも影響します。

背中の筋肉は全身の運動をサポートする要素となります。

5.美しいボディーラインを手に入れられる

背中の筋肉を鍛えることで、バランスの取れた体を保つことができます。

美しい体形鍛えることで大きくかっこいい後ろ姿や、引き締まった美しい体形を作ることができます。

6.自信の向上

引き締まった、または鍛え上げられた背中は、自信を持つ要素の一つとなります。

7.基礎代謝の向上

筋肉が増えると基礎代謝が上がり太りにくい体となります。

まとめ

日常生活において、日頃から背中の筋肉を意識して動かしているという方は少数派ではないでしょうか。

背中の筋肉は、体の背面にあるため筋肉の動きが把握しづらく、トレーニングの難易度もやや高い傾向にあります。

背中の筋肉の構造を理解することにより筋肉の動きをイメージしやすくなり、効率的なトレーニングへつなげることができます。

今回ご紹介した広背筋、僧帽筋、脊柱起立筋をはじめとする背中の各筋肉の役割や位置関係を頭に入れておくことで、フォームの意識や種目選びにも自信が持てるようになるのではないでしょうか。

筋肉の「構造を知ること」は、効率よく鍛えるための第一歩となります。

ぜひ今日からのトレーニングに、今回の知識を活かしてみてください!

また、運動不足などにより、背中の筋肉を使う体の動きが硬くなっていることがあり、特に肩甲骨周りの柔軟性が失われている場合があります。

背中の筋肉をうまく動かせない・体が硬く可動域が狭いと感じる方は、ストレッチを行い、可動域をできるだけ大きくしておくことをお勧めします。

コメント