自重トレーニングの代表格といえる ’’腕立て伏せ:プッシュアップ’’ は、自宅でもできる基本的なトレーニングの一つです。

おそらく、「腕立て伏せを行ったことがない」という方のほうが少数派ではないでしょうか。

ご存知の通り、腕立て伏せは、うつ伏せの姿勢でつま先と腕を使って体を支え、肘を曲げて体を上下に動かす運動です。

胸(大胸筋)や腕(上腕三頭筋)を鍛えるために行うことが多いと思いますが、肩の筋肉(三角筋)も鍛えることができます。

また、体幹部をまっすぐに保持することで、腹筋や背筋といった体幹部から足の筋肉に至るまで、全身の筋肉が刺激されます。

プッシュアップは胸や腕だけでなく、全身の筋肉に刺激を加えることができる多関節運動(コンパウンド種目)であり、特に上半身を鍛えるうえでは非常に有益なトレーニングとなります。

しかし、そんな腕立て伏せも正しく行わなければ、十分な効果を得ることができません。

よく、腕立て伏せ100回といった高回数で行う方もいますが、効果的な腕立て伏せを行っているのであれば、それほど容易に高回数を行えるものではありません。

また、「腕立て伏せ」には、いくつかのバリュエーションがあり、負荷を与える部位や負荷の増減の調整を行うことができます。

腕立て伏せのバリュエーションを試みる際にも、基本となる腕立て伏せが出来ていなければ、その効果を十分に享受することは出来ません。

今回は、「基本的な腕立て伏せ」の方法と注意点を紹介していきたいと思います。

腕立て伏せ(ノーマルプッシュアップ)

ノーマルプッシュアップは、腕立て伏せの基本となるトレーニングです。

まずは基本となる腕立て伏せを、正しく行えるようにしておきましょう。

方法

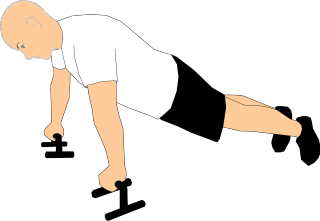

- セットアップ

- 手を肩幅より少し広げ、手のひらを床につけます。

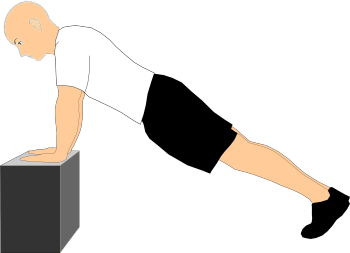

- つま先と手のひらで体を支え、頭から足先までが一直線になるように姿勢を整えます。

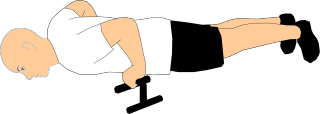

- 実施

- 肘を曲げて、胸が床につく直前までゆっくり体を下ろします。このとき脇が開きすぎると肩への負担が大きくなりますので、開きすぎないように注意しましょう。また、頭からかかとまでまっすぐな状態を保ち、顔は床に向けるようにしましょう。

- 身体を押し上げるときも脇が開きすぎないように注意しながら、肘を伸ばして体を押し上げます。

- 繰り返し

- 10回×3セットを目安として行いましょう。

腕立て伏せのポイント【11選】

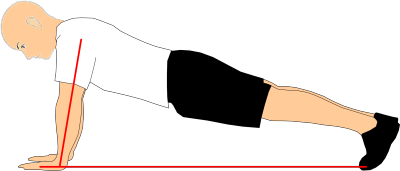

1.身体を一直線に保つ

腕立て伏せを行っている最中は、常に頭からかかとまで一直線になるように姿勢を保ちましょう。

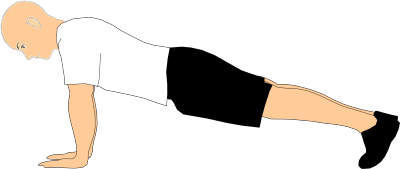

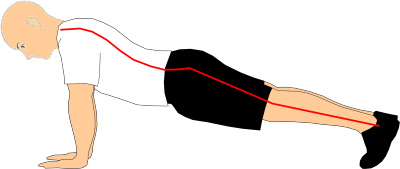

基本的な腕立て伏せの理想的な姿勢

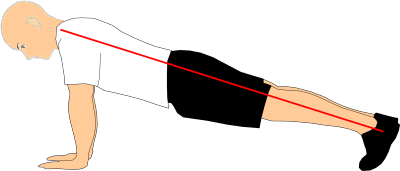

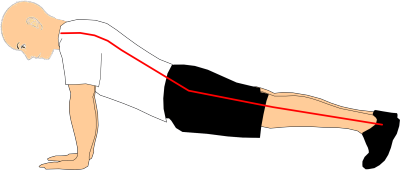

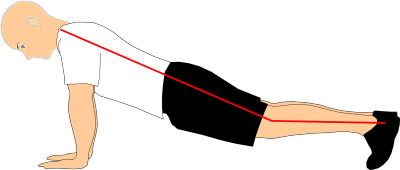

自分ではまっすぐにしているつもりでも、実はお尻が下がっている、膝が曲がっている、腰が反ってしまっている場合があります。

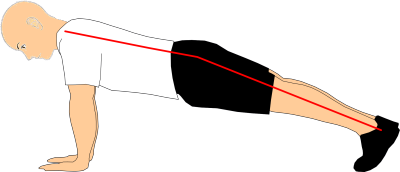

お尻が下がっている

ひざが曲がっている

腰が反っている

一直線に保つためには腹筋の力も必要です。

体幹の力が緩まないようにようにしましょう。

お尻を下げないようにと意識しすぎると、逆にお尻が上がってしまうこともあります。

お尻が上がってしまうのも、負荷が失われる原因にもなります。

お尻が上がっている

鏡があればチェックをしながら行ってみましょう。

スマホなどで動画をとってみるのもいいでしょう。

2.手幅は肩幅よりもやや広めを目安とする

ノーマルプッシュアップでの手幅は、肩幅よりもやや広めを目安としましょう。

手幅を狭くする「ナロープッシュアップ」や、手幅を広くする「ワイドプッシュアップ」という方法もありますが、まずは基本となるノーマルプッシュアップのフォームから押さえていきましょう。

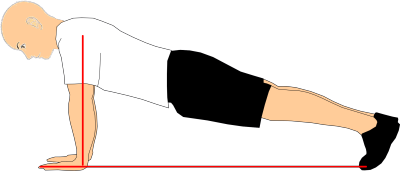

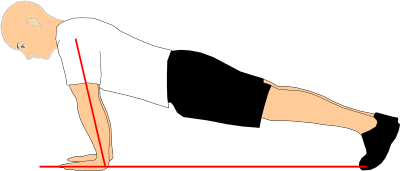

3.手をつく位置は、横から見て床と垂直となるようにする

大胸筋の上部や下部を狙って鍛える場合、あえて手の位置を変えることがありますが、基本となる腕立て伏せでは、横から見て床と垂直となるように手をつくようにします。

まずは基本的な位置で行い、フォームを習得するようにしましょう。

腕立て伏せの基本的な手の位置

手の位置が上がりすぎている

手の位置が下がりすぎている

4.ノーマルプッシュアップの場合、手は指先が前にまっすぐ向くことを目安とする

手は手首に負担がかからなように、自然な角度で腕立て伏せができるようにつきます。

その角度は手幅にもよります。

例えば、手幅を狭くして上腕三頭筋に負荷を集中させるダイヤモンドプッシュアップでは、指先を内側へ向けるように手をつけます。

手幅を広くして行うワイドブッシュアップでは、指先を外側に開く形が自然な形となります。

ノーマルプッシュアップでは手幅は肩幅より少し広げるくらいが目安となります。

手幅の程度にもよりますが、この手幅の場合は指先は前にまっすぐ向くくらいが自然な形となるでしょう。

ただし、ノーマルプッシュアップに明確な手幅の規定はありませんので、肩幅に近ければ脇が開く分指先は少し内側を向くように、少し広めに手幅をとるときは指先は少し外側を向くように、この辺りの調整は臨機応変に行っていきましょう。

極端に指先を内側や外側に向けて、手首に負担をかけるのは避けましょう。

5.顔は床に向けてあごを軽く引く

顔を前に突き出してしまったり、頭を下げてしまうと、身体を下ろした時に顔や頭が先についてしまいます。

その分、可動範囲が狭くなってしまうので、顔は床に向けてあごを軽く引くようにしましょう。

6.肩甲骨を寄せて胸を張る

腕立て伏せでは、肩甲骨を寄せて胸を張って行うことが非常に重要となります。

これができなければ、大胸筋をしっかりストレッチさせることができずに、大胸筋に対してのトレーニング効果は大幅に減少します。

腕立て伏せで胸筋を効果的に鍛えるためには、肩甲骨を引き寄せて胸を張ることを意識し、一連の動作を行うようにしましょう。

初心者にとっては、この肩甲骨をよせる感覚が分かりにくい場合があります。

しかし、筋トレを継続していく場合、この肩甲骨を動かす感覚をつかむことは、避けては通れない課題となります。

最初は難しいと感じるかもしれませんが、意識し継続することで徐々に感覚がつかめるようになってくるでしょう。

7.脇を開きすぎない

身体をおろしていくとき、脇を開きすぎると、肩や肘関節への負担が大きくなり怪我のリスクが大きくなります。

脇は軽く閉じるように、関節への負担のない程度にしましょう。

8.身体をおろす時はゆっくり行う

腕立て伏せで肘を曲げて身体をおろす時は、重力にまかせるように速くストンとおろすのではなく、重力に抵抗するようにゆっくりとおろすようにしましょう。

腕立て伏せでは身体を下す動作の時に、大胸筋は伸展(ストレッチ)されることになります。

この筋肉が伸展(ストレッチ)されていく動作のことを、「エキセントリックフェーズ」または「ネガティブフェーズ」と言います。

この、ネガティブ動作をゆっくり丁寧に行い、可動域を大きくとりしっかりとストレッチさせることで、筋肉を効果的に鍛えることができます。

これは腕立て伏せだけでなく、筋トレ全般でいえることなので、他の種目でもネガティブを意識しながらゆっくり丁寧に、そしてしっかりとストレッチさせるようにしましょう。

9.可動域を広く取る

できるだけ胸がストレッチするように、胸が床につくぎりぎりのところまで下げるようにしましょう。

可動域を広く取ることは、極めて重要です。

10.負荷の調整

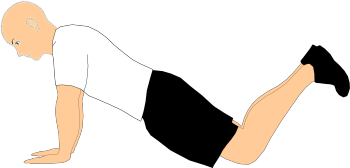

負荷が高くて難しいという場合は、手を少し高い台の上について行う、または膝をついて行うと負荷を軽くすることができます。

できる範囲の負荷で行い、徐々に慣れていきましょう。

逆に負荷が足りないという場合には、足を少し高い台の上にのせて行う、またはリュックサックに重りを入れて背負って腕立て伏せを行うなどで負荷を増やすことができます。

11.呼吸方法

呼吸は腕立て伏せの動きに合わせて行います。体を下ろす(筋肉がストレッチする)ときに息を吸い、体を上げる(筋肉が収縮する)ときに息を吐きます。

腕立て伏せの効果を上げる筋トレグッズ「プッシュアップバー」

自宅でも簡単に準備できる筋トレグッズに、「プッシュアップバー」というものがあります。

価格も手ごろで、安いものだと1000~2000円から準備することができます。

自宅でのトレーニング、そして自重がメインのトレーニングの場合は、ぜひ準備していただきたいグッズの一つです。

プッシュアップバーの効果

1.大きな可動域をとれる

腕立て伏せではプッシュアップバーを用いることにより、通常より身体を深くおろすことが可能となります。

身体を深くおろすことにより、胸筋をより強くストレッチさせることができます。

筋肉の成長には、このストレッチポジションでの負荷が非常に重要となります。

逆にいうと、浅い腕立て伏せでは、腕立て伏せの効果はほとんど得られないということになります。

2.手首への負担の軽減

通常の腕立て伏せでは手のひらを地面につくため、どうしても手首が反ってしまう形になります。

プッシュアップバーを用いることにより、手首のそりを解消し、手首への負担を減らすこともできます。

ただし、上手に体重を乗せないと、かえって手首に負担をかけてしまう場合もあります。

体重の乗せ方としては、親指の付け根(母指球・小指球)にプッシュアップバーが当たるように体重を乗せると手首への負担が少なくて済みます。

指先を真上に見た場合、プッシュアップバーを真横にセットするのではなく小指側を少し下げるように斜めにセットするといいでしょう。

握りこみすぎない、寝かせすぎないようにしましょう。

まとめ

このように、腕立て伏せ一つとっても、細かいポイントがいくつもあります。

今回は、注意すべきポイントとして11項目を挙げさせてもらいました。

腕立て伏せを1回でも多く行えるということは非常に素晴らしいことですが、ただやみくもに多くの回数を行えば、それだけ効果が得られるというものではありません。

おそらく、腕立て伏せ100回以上といった高回数で行うという方は、一連の動作を雑に行われている可能性があります。

丁寧に行えば10~20回であっても、効果はあります。

せっかくトレーニングを行うのであれば、その効果を最大限に得られるように、回数にこだわるより効果的にトレーニングを行うことにこだわりましょう。

回数自慢とならないように、注意点を意識しながら丁寧に行ってみましょう。

コメント