三角筋は「前部・中部・後部」の3つに分かれており、それぞれが肩の形状や動きに重要な役割を担っています。

この中でも特に後部(三角筋後部)は意識してトレーニングを行わないと鍛え残しを起こしやすい部位です。

三角筋後部は比較的小さく、目立ちにくい筋肉ではありますが、肩全体のバランスを整えるうえで非常に重要です。

ここがしっかりと鍛えられていることで、肩の立体的なシルエットが生まれ、後ろ姿や姿勢にも大きな違いが現れます。

見た目の美しさはもちろん、肩の安定性や機能性を高めるためにも、三角筋後部のトレーニングは欠かせません。

1. バランスのとれた肩づくり

三角筋後部のトレーニングがおろそかになると、肩全体の見た目がアンバランスになってしまいます。

前部や中部ばかりが発達し、後部が弱いと、横や後ろから見たときに立体感のない平坦な肩に見えてしまうこともあります。

後部までしっかり鍛えることで、丸みと厚みのある立体的で均整のとれた肩をつくることができます。

2.肩の可動域と機能性の向上

三角筋後部は、肩の外転・水平外転・伸展といった動作に関与する重要な筋肉です。

この部位を鍛えることで、スポーツや日常動作において、肩の可動域が広がり、動きもスムーズになります。

また、三角筋後部は広背筋や僧帽筋などの背中の筋肉と連動して働くため、背中のトレーニング全体の質を高める効果があります。

たとえば、懸垂やローイングなどでフォームが安定し、より効果的なトレーニングが可能になります。

3. ケガの予防

三角筋の前部・中部ばかりを鍛えて後部が弱い状態では、筋肉のバランスが崩れ、肩関節に余分な負担がかかりやすくなります。

三角筋後部を鍛えることで、肩関節の安定性が向上し、インナーマッスルとの連携も強化されるため、肩のケガや慢性的な痛みの予防する効果が期待できます。

4. 姿勢の改善

三角筋後部が弱いと、肩が内側に巻き込みやすくなり、巻き肩や猫背の原因になります。

後部を強化することで、自然と肩甲骨が引き寄せられ、背筋が伸びやすくなるため、姿勢の改善にもつながります。

美しい後ろ姿を手に入れたい方には特におすすめです。

三角筋後部を効果的に鍛えるトレーニングには、リアレイズ(ダンベル・ケーブル)、フェイスプル、リアデルトマシンなどが挙げられます。

これらの種目は、いずれも後部にしっかりと刺激を与えられる優れたトレーニングです。

今回は、その中の「リアレイズ」について、正しいフォームや効果を高めるポイントについて詳しく解説していきます。

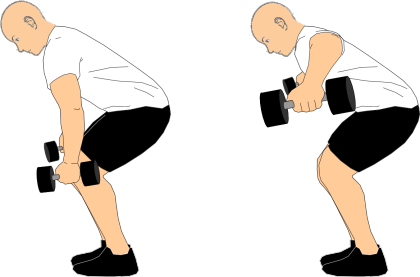

リアレイズ (スタンディング・リアレイズ)

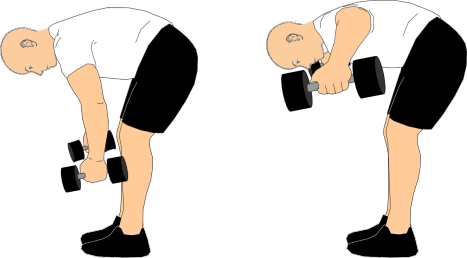

『リアレイズ』は、前傾姿勢になって両腕を横に上げる動作で、肩の後部(三角筋後部)を強化する種目です。

『ベントオーバーリアレイズ』や『ベントオーバーラテラルレイズ』ということもあります。

ちなみに、「ベントオーバー(bent-over)」とは、英語で「前かがみになる」「体を前に倒す」という意味の動作を指します。

リアレイズの方法(ダンベル使用)

スタートポジション

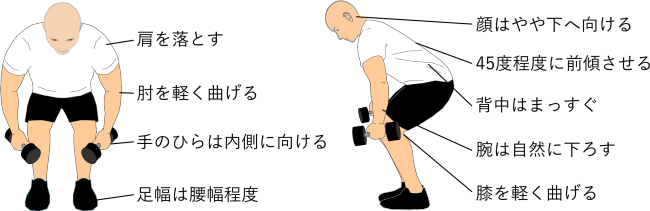

- ダンベルを両手に持ち、足は腰幅程度に開いて立ちます。(軽めのダンベルを選びましょう)

- 背中が丸まらない、反らないようにお腹に力を入れて体幹を保ち(背中はまっすぐキープ)、上半身を45度を目安に前傾させ、身体を安定せやすいように膝を軽く曲げます。

- もっと前傾させて行う方法や背中を丸めて行う方法もありますが、まずは上記のフォームを正しく行えるようになってから挑戦することを勧めします。※詳細はポイント・注意点を参照ください。

- 肘を軽く曲げ、手のひらを内側に向けて、肩の力を抜き、腕は肩の真下あたりに自然に下ろしてください。

- 顔は正面ではなく、やや下を見るようにします。

動作

- 息を吸いながら、軽く肘を曲げたまま、掌を下に向けて肘が肩の高さになるまで左右同時に真横に持ち上げます。

- 上げる際には、ダンベルよりも肘を上げるように意識します。

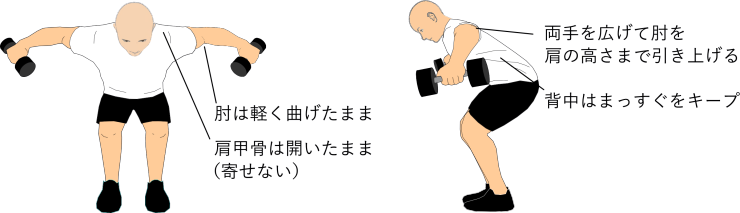

- 肩をすくめたり・肩甲骨を寄せたりせずに、肩関節を起点に弧を描くように上げます。

- 可能であれば、腕を上げた状態で1~2秒停止させます。

- 息を吐きながらゆっくり下ろす

- 肩の高さまで上げたら、重さに耐えるようにゆっくりと元のポジションに戻していきます。

- 繰り返す(回数の目安)

- 筋肥大目的:10~15回 × 3セット

- 引き締め目的:20回以上 × 3セット

リアレイズのポイント・注意点

1.三角筋後部を意識して行う

リアレイズは、肩関節のみが可動する「アイソレーション種目」であり、肩の筋肉である三角筋後部を集中的に鍛えるトレーニングです。

この種目では三角筋後部に的確に負荷をかけることが目的となるため、正しく刺激が加わっているかどうかが非常に重要です。

トレーニング中は三角筋後部(肩の後ろの筋肉)に意識を集中し、その筋肉がしっかり使われていることを感じながら動作を行いましょう。

筋トレにおいては、鍛えている筋肉を意識することで、その部位がより効果的に働き、トレーニングの成果が高まります。

この特定の筋肉を意識しながらトレーニングを行うことを、「マインド・マッスル・コネクション(mind-muscle connection)」と呼びます。

2.軽めの重量設定で行う

重量は高重量を扱うより、フォームを崩さずに行える適切な重量(軽めの重量)を選びましょう。

リアレイズは無理に高重量を扱うより、フォームを崩さずに行い“筋肉に効かせる”ことを重視する方が効果的です。

重すぎるウエイトを使うとフォームが崩れやすくなり、効果的に肩の筋肉に負荷をかけることが難しくなります。

また、三角筋後部をピンポイントで使用するリアレイズは高重量を扱うことが難しい種目となります。

トレーニングレベルにもよりますが、ダンベル5kg以下でも十分な程です。(男性で3~6kg程度、女性は1~4kg程度が目安)

無理に重いダンベルを使用すると、僧帽筋など他の筋肉も動員して上げる、もしくは反動を利用して上げることになります。

さらに、肩関節は構造が複雑で怪我のリスクも高い部位です。

無理に高重量のダンベルを扱うと関節に過度な負担がかかる可能性もあります。

3.上半身を前傾させる

前傾姿勢をとることで、ダンベルが真下に引かれる重力の方向と、腕を横に開く動きがうまく合わさり、三角筋後部に効率よく負荷がかかります。

リアレイズでの前傾姿勢の角度は0〜45度が目安となります。

床と平行(0度)に近いほど難易度が高くなりますので、まずは45度を目安に前傾して行ってみましょう。

- 約30〜45度前傾:初心者におすすめ。腰やバランスに不安がある場合にも適しています。

- 約0〜30度前傾(床と平行に近い):より三角筋後部に強く効かせたい場合に効果的。中〜上級者向け。

体幹の固定が甘く、体が上下にブレてしまうとフォームが崩れ、三角筋後部に効果的に刺激が入りません。

腹圧をかけて体幹を安定させ、前傾姿勢を維持するようにしましょう。

スタンディングで行う場合は、前傾姿勢でもバランスが取りやすいように、膝を軽く曲げて構えると安定しやすくなります。

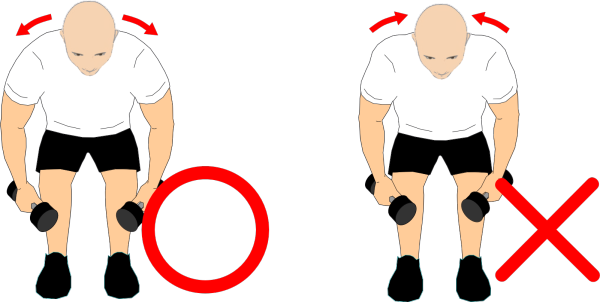

4.基本は背中をまっすぐ保つ(丸めて行うこともある)

腰を痛めないよう、『背中はまっすぐキープ』を基本とすることをお勧めします。

リアレイズでは、「背中をまっすぐ保つパターン」と「丸めて行うパターン」があり、それぞれの狙いがあります。

どちらが“正解”というよりは、目的によって使い分けるといいでしょう。

背中をまっすぐ保つフォームの特徴

- フォームが安定しやすく、安全性が高い

- 僧帽筋中部や肩甲骨周りの筋肉も動員されやすい

- フォームが崩れがちな初心者

- 腰を痛めている人、もしくは不安のある人

- 安定性を重視したい人

- 肩甲骨周りも一緒に鍛えたい場合

背中を丸めるフォームの特徴(※あえて背中を軽く丸める)

- 猫背気味になることで肩甲骨が開き、上背部の筋肉の関与を抑え、三角筋後部に意識を集中しやすくなる

- 姿勢を保つ難易度がやや高く、背中や腰への負担が大きくなる可能性がある

- 三角筋後部をピンポイントで狙いたい中・上級者

- すでにフォームが安定しており、狙った筋肉に意識を集中できる人

結論

目的とレベルで使い分ける

安全性を第一に考えるなら、まずはまっすぐな背中を意識してフォームを固めることをおすすめします。

慣れてきたら、意識的に丸めてアイソレーションを強めていくのもアリです。

- 初心者や腰に不安がある人 → 背中をまっすぐにして正確に動かす

- 三角筋後部にフォーカスしたい中・上級者 → 軽く背中を丸めて刺激を集中させる

5.肘を軽く曲げる

動作中は、肘は軽く曲げた状態で固定して、腕全体で弧を描くように上げるようにしましょう。

肘を完全に伸ばした状態でで行うと、肘関節や肩関節に過剰な負荷がかかりやすくなります。

また、軽く曲げた状態を維持することで反動を使いにくくなり、動作をコントロールしやすくなります。

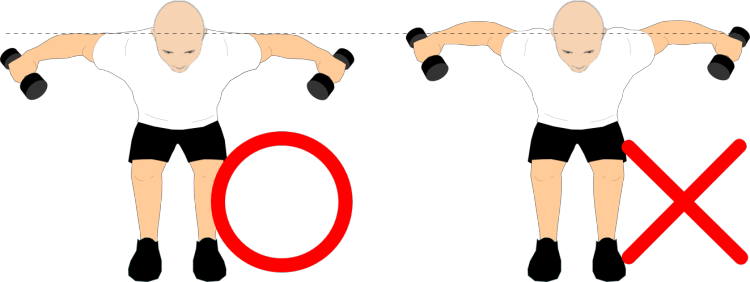

6.ダンベルより肘を高く持ち上げる

前腕が先に上がってしまうと、三角筋後部へ効果的に負荷をかけることができません。

ダンベルを持ち上げる際は、「ダンベルを上げる」のではなく、「肘を横へ広げるように持ち上げる」意識であげ、肘先は後からついてくるイメージで行います。

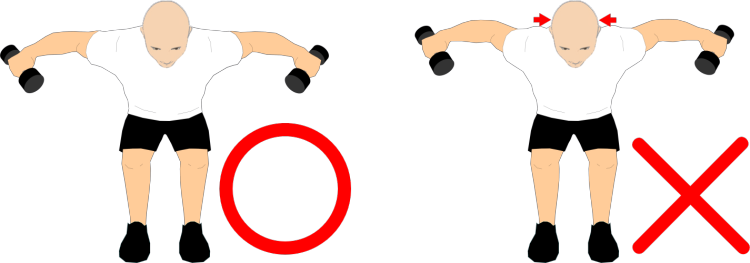

7.肩甲骨を極力動かさない(肩をすくめない・肩甲骨をよせない)

肩をすくめる動作や肩甲骨を寄せる動作では、僧帽筋・菱形筋・肩甲挙筋といった上背部の筋肉が使われます。

そのため、リアレイズの動作中に肩甲骨を上げたり寄せたりしてしまうと、負荷がこれらの筋肉に逃げてしまい、ターゲットである三角筋後部への刺激が弱まってしまいます。

もちろん、上背部の筋肉も同時に鍛えたい場合は問題ありませんが、三角筋後部に負荷を集中させたい場合は、肩甲骨を極力動かさずに一連の動作を行うことが大切です。

動作中は肩の位置を固定し、肘を横に開くように動かしていきましょう。

肩関節を軸にして、肘が外側へ弧を描くような軌道で動かす意識を持つと、理想の動きとなりやすくなります。

前記した、『肘は軽く曲げた状態をキープ』と『肘が先導し、手(肘先)は後からついてくるイメージ』も忘れないようにしましょう。

また、スタートポジションでは肩をリラックスさせ、肩甲骨を軽く広げた状態を意識してセットするようにしましょう。

8.肘は肩の高さまで

上げるときは、肘を肩の高さ以上に上げないようにしましょう。

肩より高く上げると、肩甲骨が動きやすくなり三角筋だけでなく僧帽筋や菱形筋など他の筋肉まで連動して動いてしまいます。

さらに、肩関節に無理な可動域が発生し、関節への負担が大きくなります。

9.反動を利用しない

反動を使ってダンベルを持ち上げると、三角筋に効果的な負荷がかかりません。

また、勢いをつけることでフォームが崩れやすく怪我の原因となることもあります。

ダンベルを持ち上げるときは、上半身は安定させ、膝の反動は使わず肩の筋肉の力だけで行うようにしましょう。

10.トップで1~2秒停止する(可能ならでOK)

必須ではありませんが、効果を高めるためのテクニックとして、「トップで1~2秒停止する」という方法があります。

これにより、筋肉が負荷を受けている時間、いわゆる「タイムアンダーテンション(Time Under Tension/TUT)」が増加します。

TUTとは、筋トレ中に筋肉が緊張し続けている時間を指し、各セットや動作中に筋肉へ与える刺激の量に大きく関わります。

ただし、限界に近い重量ではトップでの静止が難しくなるため、比較的軽い重量で行う場合にこのテクニックを取り入れると効果的です。

11.ダンベルを下ろすときはゆっくり

ダンベルを下すときは、重力に逆らうように負荷を感じながらゆっくりと丁寧に下ろすと効果的です。

筋肉が伸ばされながら力を発揮する「エキセントリック収縮」を得やすくなります。

上げる動きを少し速く(1秒程度)、下ろす動きはゆっくり(2~3秒程度)と意識するといいでしょう。

12.呼吸の調整

適切な呼吸は力を発揮しやすくし、安定性を高めます。

呼吸はダンベルの動きに合わせて行います。

息を吸いながら腕を肩の高さまで持ち上げます。

その後、息を吐きながらゆっくり元の位置まで腕を下ろします。

トレーニング中は呼吸を止めないようにしましょう。

呼吸を止めると血圧が上昇し、心臓や血管に負荷がかかる恐れがあります。

まとめ

三角筋後部のトレーニングは、見た目のバランスを整えるだけでなく、肩の機能性向上やケガの予防、さらには姿勢の改善にもつながる重要な要素です。

今回は、基本的ともいえるスタンディングで行うリアレイズの解説を行いましたが、強めの前傾姿勢を取る必要があるため、フォームの維持が難しく、またダンベルを下ろした際(三角筋後部がストレッチされるポジション)に負荷が抜けやすいという課題もあります。

しかし、リアレイズにはさまざまなバリュエーションが存在し、工夫次第でこうした弱点を補い、十分な効果を引き出すことが可能です。

リアレイズのバリュエーションについては、下記の記事で解説したいと思います。

まずは、基本となるスタンディングでのリアレイズを効果的に行えるようになり、健康的でバランスの取れた美しい肩づくりを目指してみましょう!

コメント