腕を太く、力強く見せたいなら上腕二頭筋のトレーニングは欠かせません。

なかでも「インクラインダンベルカール」は、通常のカール種目よりも筋肉を深くストレッチさせられるという大きな特徴があります。

ベンチの角度を利用することで、広い可動範囲でしっかり負荷をかけられるため、効率よく二頭筋を鍛えたい方におすすめの種目です。

今回は、インクラインダンベルカールの特徴・正しいフォーム・注意ポイント・効果的な取り入れ方を解説します。

初心者でも安心して取り組めるように安全面に配慮して紹介しますので、腕を本気で仕上げたい方はぜひ参考にしてください。

インクラインダンベルカール

インクラインダンベルカールは、インクラインベンチ(傾斜したベンチ)に背中を預け、上体を後傾させた姿勢で行うアームカールです。

肩関節を伸展させた状態で肘関節の屈曲を行うことで、上腕二頭筋を大きく伸ばしながら刺激できるのが特徴です。

特に肘を後方に引いた姿勢(肩関節の伸展位)で動作するため、上腕二頭筋の長頭がしっかり伸ばされた状態から収縮します。

この「伸展された状態からの収縮」によって上腕二頭筋に強い刺激が加わり、筋肉の発達を効率的に促すことができます。

また、ベンチに背中を預けることで上半身が安定し、反動を使いにくくなるため、動作を丁寧に行える点もメリットです。

腕の形を整えたり、見た目のバランスを改善したい人にとって、非常に効果的なトレーニング種目のひとつと言えます。

インクラインダンベルカールで鍛えられる筋肉

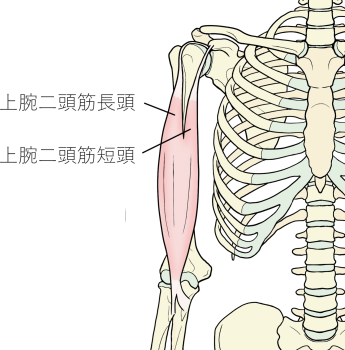

メインターゲット

- 上腕二頭筋 (特に長頭)

上腕二頭筋は、肩関節と肘関節をまたぐ二関節筋です。

そのため、肩関節と肘関節の伸展により、強くストレッチされます。

また、上腕二頭筋は「長頭(腕の外側)」と「短頭(腕の内側)」の2つで構成されています。

インクラインダンベルカールでは、腕を後方に下げた状態(肩関節の伸展)で動作するため、特に長頭(外側)が強く伸ばされやすくなり、刺激を受けやすくなる傾向があります。

補助的に鍛えられる筋肉

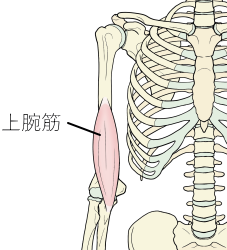

- 上腕筋

上腕二頭筋の深層に位置し、肘を曲げる動きをサポートします。

鍛えることで力こぶの厚みが増し、二頭筋を下から押し上げて上腕を立体的に見せる効果があります。

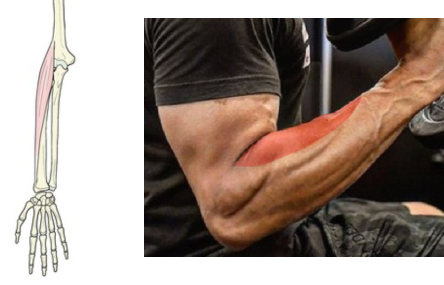

- 腕橈骨筋

腕橈骨筋は前腕の外側(親指側)に位置し、肘関節の屈曲を補助するほか、前腕が回内位または回外位から中間位に戻る際の回旋動作(回内・回外)にも関与します。

前腕の安定性や力の伝達にも関与する重要な筋肉です。

鍛えることで、前腕のボリュームアップ効果も期待できます。

- 前腕屈筋群

手首を曲げたり、ダンベルを握る動作で働く筋肉群です。

インクラインダンベルカールでも自然に使われるため、握力の向上や前腕の太さアップに効果があります。

インクラインダンベルカールのメリット

- ストレッチポジションを強調できる

ベンチを斜めにすることで腕が体の後ろに位置し、肩関節が伸展した姿勢になります。

上腕二頭筋は肩関節と肘関節をまたぐ二関節筋であるため、この体勢ではより強くストレッチされた状態から動作を始められます。

その結果、通常のカールよりも筋肉への刺激が強まり、効率的な筋肥大効果が期待できます。

Oliveira et al. (2009) の研究まとめ

インクライン・ダンベルカール、通常のダンベルカール、プリーチャーカールの3種目における上腕二頭筋の筋電活動(EMG)を比較。

実験手法

- 被験者:22名の男性(運動経験あり)

- 動作:各種目を1セット(コンセントリック+エキセントリック)実施し、肘関節の可動域を3フェーズに分割してEMGを測定。

結論

- インクライン・ダンベルカールおよび 通常のダンベルカール は上腕二頭筋を広い可動域にわたって強く動員する傾向があります。

- 一方、プリーチャーカールは活動領域やタイミングに制約があり、活動量が高いのは主に動作の初期に限られます。

Journal of Sports Science & Medicine(2009年、Vol. 8, pp. 24–29)より

- 長頭への刺激が強い

上腕二頭筋には「長頭」と「短頭」がありますが、インクラインダンベルカールは特に長頭(二の腕の外側)に強いストレッチと負荷をかけやすい種目となります。

インクラインダンベルカールで、長頭が優位に働きやすくなる理由

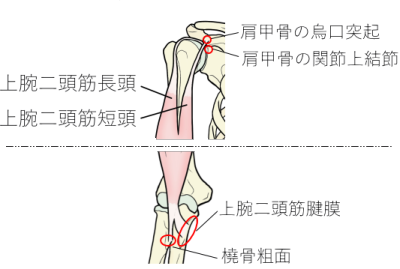

上腕二頭筋の長頭と短頭の違い

| 筋頭 | 起始 | 停止 | 肩関節との関係 | 主な作用 |

|---|---|---|---|---|

| 長頭 | 肩甲骨の関節上結節 | 橈骨粗面 | 肩関節の中を通過しており、肩の位置変化に敏感。 肩の屈曲(腕を前に出す)で短縮位となり、肩の伸展(後ろに引く)でストレッチされやすい。 | 肘関節の屈曲、前腕の回外、肩の屈曲 |

| 短頭 | 肩甲骨の烏口突起 | 橈骨粗面 | 肩関節の前面に付着しており、長頭に比べ肩の動きに影響を受けにくい。 | 肘関節の屈曲、前腕の回外、肩の屈曲 |

インクラインダンベルカールの場合

肘の位置

肘が体より後ろに引く(肩関節が伸展した状態)フォームとなるので、長頭は伸張位(筋肉がストレッチされた状態)となり、効果的に刺激が加わる。

短頭は長頭ほど肩の角度の影響を受けにくい。

結論

インクラインダンベルカールでは、短頭よりも長頭が活躍しやすくなる傾向があります。

- 反動を使いにくい

座った状態で行うため、立って行うカールよりもフォームが安定しやすく、体を振るなどで反動を使いにくくなる点もメリットです。

インクラインダンベルカールの正しいやり方

必要な道具

- ダンベル

- アジャスタブルベンチ(角度調整ができるトレーニングベンチ)

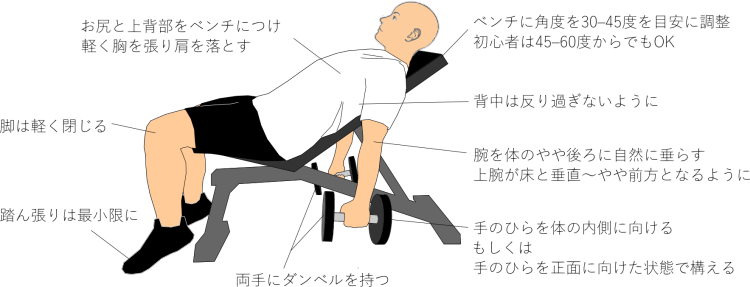

スタートポジション

- ベンチの角度を調整する

アジャスタブルベンチの角度を45度を基準に、30〜60度の範囲を目安に調整します。

ストレッチを強くしたい場合は低め(30度寄り)

まずは軽い重量で行なってみて、肩が突っ張る感じが強いようであれば、無理せず45~60度に上げましょう。

初心者はまず45~60度から始めることをおすすめします。 - 両手にダンベルを持ち、ベンチに座る

お尻と上背部をベンチにつけ、軽く胸を張り、肩甲骨を軽く寄せて下げます(肩を落とす)。

背中は反り過ぎないようにしましょう(ブリッジを組む癖がついている方は注意しましょう)。

脚は閉じておくと、後のカール動作の妨げとなりにくく、動作が行いやすくなります。

また、反動防止のため足の踏ん張りは最小限とするといいでしょう。 - 腕を体のやや後ろに自然に垂らす(肩関節の伸展)

上腕が床と垂直~やや前方となるようにします。

この状態で上腕二頭筋への程よいストレッチ感が得られれば適切です。

スタートポジションでは、以下の2つの構え方があります。

ニュートラルポジション(手のひらを体の内側に向ける):長頭にストレッチがかかりやすい

回外ポジション(手のひらを正面に向ける):短頭が活躍しやすい

目的に応じて使い分けると良いでしょう。

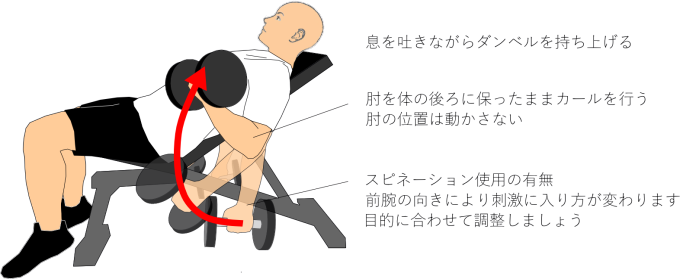

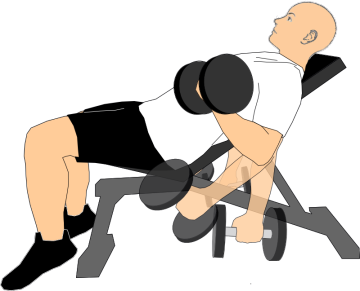

動作

- 息を吐きながらダンベルを持ち上げる(コンセントリック動作)

肘を体の後ろに保ったまま曲げ、ダンベルを持ち上げます。

肘から肩の位置は固定し動かさないようにしましょう。

スタートポジションで手のひらを体の内側に向けて(ニュートラルポジション)構えている場合は、前腕を回外させながらカールを行います(スピネーション : 手のひらが内向き → 前向きになる動き)。

最初から手のひらを正面に向けた状態(前腕の回外)で構えている場合は、そのまま回外の状態を保ちながらカールを行います。

どちらの場合も「小指から上げる」イメージで行うと、より強い収縮を得やすくなります。

ダンベルを上げる際は反動を使わないように、ゆっくりとコントロールして上げましょう。

可能であれば、トップで一瞬(1秒程度)静止して二頭筋の収縮を感じるようにするとさらに効果的です。

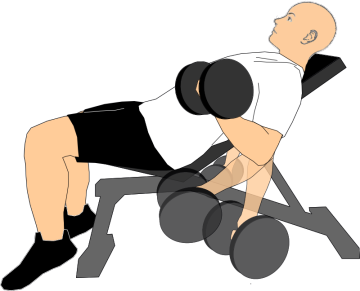

- 息を吸いながらダンベルを下ろす(エキセントリック動作)

上げるときと同じ軌道で、ダンベルをゆっくりと(2〜3秒かけて)コントロールしながらスタートポジションまで戻します。

重さに耐えながらゆっくり下ろすことで、筋肉が伸びながら力を発揮するエキセントリック収縮が得られ、筋肉がしっかりと刺激されます。

このときも肘の位置は動かさず、首や肩をすくめないように注意しましょう。

回外(スピネーション)と上腕二頭筋の関係

上腕二頭筋には、主に以下の3つの働きがあります。

- 肘を曲げる(屈曲)

- 前腕を回外させる(手のひらを内側から前に向ける動き)

- 肩関節の屈曲(腕を前に上げる動き)

つまり、手のひらを回しながら肘を曲げる動作(スピネーション)は、上腕二頭筋が本来持っている自然な動き方に沿ったものといえます。

スピネーションを取り入れたカール(スピネーションダンベルカール)の特徴

上腕二頭筋の長頭は肩関節の奥から始まっているため、スピネーション動作中にストレッチされやすく、力を発揮しやすいという特徴があります。

そのため、スピネーションを伴うカールは、長頭に優位な刺激が入る傾向にあります。

インクラインダンベルカールでは、腕を後ろに下げた姿勢(肩関節の伸展位)で行うため、もともと長頭にストレッチがかかりやすい状態です。

そこにスピネーションを組み合わせることで、長頭への刺激をさらに強調できるという効果もあります。

手のひらを正面に向けたまま持ち上げるカール(スーピネイテッドダンベルカール)の特徴

スーピネイテッドダンベルカールでは、手のひらを正面に向けたままカールを行うため、長頭がスピネーションで力を発揮しやすい特性が十分に活かされません。

そのため、短頭がやや優位に働く傾向があります。

インクラインダンベルカールはもともと長頭に刺激が加わりやすいという特徴がある中、短頭にもその効果を振り分けたいと思う場合は、スピネーションを行わずに手のひらを正面に向けたままカールするスーピネイテッドダンベルカールを行うのもいいでしょう。

インクラインダンベルカールのポイント

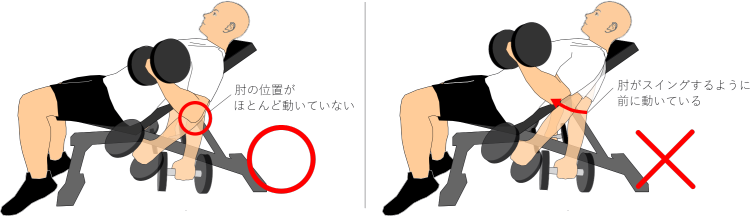

- 肘の位置は動かさない

インクラインダンベルカールは、ベンチで体を後傾させ、肘を後方に引いた状態で動作を行うことで、上腕二頭筋をストレッチポジションから強く刺激できる種目です。

しかし、動作中に肘が前に出てしまうと、インクライン特有の「ストレッチによる強い刺激効果」が薄れ、肩の前側(三角筋前部)に力が分散してし二頭筋への負荷が逃げてしまいます。

また、腕全体を前に振るような動作となるため、反動も使いやすくなります。

肘はできるだけベンチの真下に固定するイメージで、体の後ろに保ったままカールを行うことが重要です。

どうしても肘が前に出てしまう場合は、重量が重すぎる可能性があります。

少し負荷を軽めにしてフォームを優先すると、より効果的に二頭筋を鍛えられます。

スタンディングのアームカールやプリチャーカールに慣れている場合、無意識のうちにやりなれたポジションになりがち(ダンベルを上げるにつれて肘が前方へ動きがち)です。

意識的に肘は体軸より後ろをキープし、動かさないようにしましょう。

インクラインダンベルカールに慣れるまでは、定期的に鏡や動画で確認するのもお勧めです。

- できる限り広い可動域で行う(ただし無理はしない)

インクラインダンベルカールは、強いストレッチ効果によって広い可動域にわたって上腕二頭筋を強く動員できる種目です。

このメリットを活かすためにも、可能な範囲でしっかりと伸長と収縮を繰り返すように意識しましょう。

『腕を完全に下ろしてしまうと負荷が抜けてしまうので、完全に下ろす直前で再び挙上に切り替える』これも理にかなった方法と思います。

しかし、インクラインダンベルカールはストレッチ種目です。

『無理のない範囲でしっかりストレッチをかける(下ろすときは肘を伸ばしきる)』というのも一つの考えとして押さえておきたいところです。

各々の考え方によりますが、個人的には、後者の『無理のない範囲でしっかり肘を伸ばす』を推奨します。

ただし、ストレッチ効果が高い分、違和感や痛みを感じたら無理せずベンチの角度や可動域を見直しを行いましょう。

無理に行うとケガにつながる可能性があります。

- 反動を使わない

インクラインダンベルカールはインクラインベンチ(傾斜したベンチ)に背中を預けた状態でカール動作を行うため、反動を使いにくいのが特徴です。

ただし、腕を振るなど反動をつけることもできます。

チーティングとして動作の終盤に意図的に利用することもありますが、基本は反動を使わずゆっくりコントロールして動作を行うようにしましょう。

少なくとも最初から反動を使わないと持ち上げられないような重量選択は間違いです。

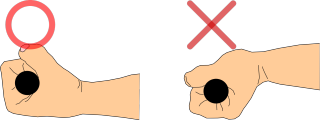

- 手首はできるだけまっすぐ

手首が反ってしまうと、手首に不自然な負担がかかり、痛みやケガの原因になります。

手首はまっすぐ、もしくはわずかに内側に巻き込む程度の角度で固定する方が安全です。

(巻き込みすぎにも注意)

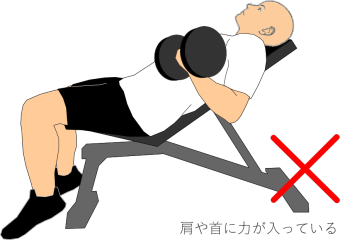

- 肩や首の力を抜く(肩をすくめない・首をすぼめない)

肩がすくんでしまうと、僧帽筋や首周りの筋肉に負荷が分散してしまい、上腕二頭筋へ効果的に刺激が入りにくくなる恐れがあります。

肩を落とす感覚でリラックスさせ、首にも力が入らないよう注意しましょう。

- 動作はゆっくり行う(特に下ろすとき)

動作を勢いで行うと、フォームが崩れやすくなり、筋肉への負荷が逃げてしまいます。

反動を使わず、ゆっくり丁寧に動作するように心がけましょう。

特に下ろす動作(ネガティブ動作/エキセントリック動作)は、筋肉が伸びながら力を発揮する重要な局面です。

ここをゆっくり行うことで、筋肥大への刺激がより強くなります。

下げるときは重力に逆らうように、じっくりストレッチさせる意識でダンベルを下ろすと筋肥大の刺激が高まります。 - 最大収縮ポイントで一瞬キープ

必須ではありませんが、トップポジションで一瞬(1秒程度)キープして収縮を意識するのも効果を上げるポイントとなります。 - 適切な重量(負荷)を選択する

筋肥大目的であれば、正確なフォームで「8〜12回で限界」が目安の重量を選ぶ。

しっかり動作をコントロールできる範囲で重量を調整しましょう。

重すぎるとフォームが崩れて効果が薄れるだけでなく、ケガのリスクも高まります。 - ベンチの角度調整

インクラインカールでは、ベンチの角度や可動域によってストレッチの強さが大きく変わります。

ベンチの角度は、45度前後を目安に設定(おおよそ30〜60度の範囲で調整)するとよいでしょう。

角度を浅く(30度寄り)設定すると強いストレッチを得られますが、柔軟性には個人差があるため注意が必要です。

痛みを感じるほどの強いストレッチは避けましょう。

特に肩まわりに突っ張る感覚が強い場合は、無理をせずベンチの角度をやや立て(45〜60度程度)安全に行うことをおすすめします。

初心者の方は最初から45〜60度で始めると安心です。

また、「筋肉が張っている感覚」と「痛みや違和感」はしっかり区別してください。

もし違和感や痛みが出た場合は、角度や可動域を見直し、それでも解消しなければ中止しましょう。 - 動作に合わせて呼吸を行う(呼吸を止めない)

筋トレ中に呼吸を止めてしまうと、力みやすくなり、体に余計な負荷がかかる原因にもなります。

また、血圧の急上昇にもつながるので注意が必要です。

基本はダンベルを上げるときに息を吐き、下ろすときに息を吸うようにしましょう。

トレーニング動作中は呼吸を止めず、動作に合わせて繰り返すように心がけましょう。

基本ルール

- 力を入れて持ち上げるとき(カール動作) → 息を吐く

- ゆっくり下ろすとき(ネガティブ動作) → 息を吸う

ポイントは 「力を入れる=吐く」「戻す=吸う」

これはカール動作だけでなく、ほとんどの筋トレに共通する基本呼吸法になります。

回数・セット数・重さの目安

初心者の場合

まずは、慣れる目的を含めて、軽めの重量で少し多めの回数設定で行うのがおすすめです。

具体的には「10〜15回 × 3セット」を目安に始めてみましょう。

上腕二頭筋の収縮(トップ)とストレッチ(ボトム)をしっかり感じられる重量を選ぶのがポイントです。

フォームを崩さず、最後までコントロールできる範囲で重さを調整しましょう。

筋肥大が目的の場合

8〜12回で限界がくるような中重量〜高重量でのトレーニングが効果的です。

反動を使わず、上腕二頭筋にしっかり効かせられる範囲内での負荷設定が重要です。

他の種目との組み合わせ

インクラインダンベルカールは上腕二頭筋(特に長頭)への刺激が強い種目です。

しかし、インクラインダンベルカールだけではバランスの良いトレーニングとはいえません。

バランスよく腕を鍛えるために、他のカール種目と組み合わせるようにしましょう

- 短頭への負荷を得やすい種目

- コンセントレーションカール:肘を固定しやすく、短頭を意識しやすい。

- プリーチャーカール:肘を前方に固定するため、短頭に効きやすい。

- 上腕筋・腕橈骨筋・前腕を狙う種目

- ハンマーカール:上腕筋・腕橈骨筋を鍛えることができる。

- リバースカール:前腕も含めて鍛えられるため、前腕の太さアップにも効果的。

- 仕上げや高負荷狙い

- バーベルカール:高重量で二頭筋全体を刺激。

- ケーブルカール:動作全体で一定の負荷をかけられ、仕上げに向いている。

まとめ

インクラインダンベルカールは、通常のカールよりも強いストレッチ刺激を上腕二頭筋(特に長頭)に与えられる、非常に効果的な種目です。

その反面、フォームやベンチ角度の調整を誤るとケガのリスクもあるため、正しい動作と無理のない可動域を守ることが重要です。

ポイントを押さえて取り組めば、初心者でも安全に実践でき、効率よく二頭筋を鍛えられます。

自分に合った角度を見つけ、コントロールした動作を積み重ねることで、力強く盛り上がった腕づくりに大きく役立つでしょう。

数あるカール種目の中でも、インクラインダンベルカールは特におすすめしたい種目です。

ぜひ日々のトレーニングに取り入れて、理想の腕づくりに一歩踏み出してみてください!

コメント