上腕三頭筋を効果的に鍛えるためのポイントとフォーム解説

ケーブル・トライセプス・エクステンション

ケーブル・トライセプス・エクステンションは、上腕三頭筋を集中的に鍛えるトレーニングです。

腕を強くしたい人や太く見せたい人はもちろん、腕を引き締めたい人にも効果的な種目です。

ただし、フォームを間違えると上腕三頭筋にうまく刺激が入らず、思うような結果が得られないこともあります。

今回は、ケーブル・トライセプス・エクステンションの効果・正しいやり方・注意点・バリエーション を整理して詳しくまとめていきます。

ケーブルトレーニングの特徴

ケーブル・トライセプス・エクステンションは、ケーブルマシンを使ったトレーニングの一種です。

まずは、ケーブルトレーニングの特徴を押さえておきましょう。

- ジムでの使用が基本

ケーブルマシンは大型のトレーニング機器のため、基本的にはジムで使用するのが一般的です。

自宅で行う場合は、トレーニングチューブなどで代用するのが現実的です。 - 滑車の高さ調整による多様なバリエーション

プーリー(滑車)の高さを調整することで、張力のかかる方向を自在に変えられるのがケーブルマシンの大きな特徴です。

立位・座位・前傾姿勢・仰向けなど、さまざまな体勢で全身のトレーニングを行うことができます。 - アタッチメントの変更で刺激を変化

アタッチメント(ロープ・ストレートバー・Vバー・EZバーなど)を使い分けることで、筋肉への刺激や動作の感覚を変えることが可能です。

目的に応じて使い分けることで、より効果的に鍛えられます - フォームの安定性と可動域の広さ

フォームが安定しやすく、可動域を広く取れるのがメリットです。

そのため、効率的に筋肉へ刺激を与えることができます。 - 関節や腰への負担が少ない

重力の方向に張力が依存しないため、肘・肩・腰などへの負担が軽減されます。

その結果、ケガのリスクを抑えながらトレーニングできるのも大きな魅力です。 - 初心者にも取り入れやすい

フォームが安定しやすく、関節への負担も少ないため、初心者にも非常に取り入れやすいトレーニング方法です。 - 負荷が抜けにくい

扱える重量はフリーウェイトより軽めとなる傾向があるものの、動作中は常に一定のテンション(張力)がかかるため「負荷が終始抜けにくく効かせやすい」という特徴があり、トレーニング終盤の追い込み種目としてもよく使われます。

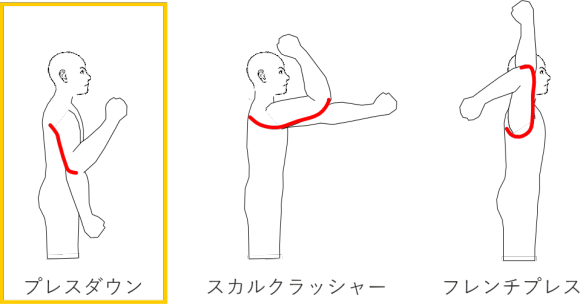

ケーブル・トライセプス・エクステンションのバリエーション

ケーブル・トライセプス・エクステンションと一口に言っても、いくつかのバリエーションがあります。

その中でも、特に定番として行われているのは次の2つです。

- オーバーヘッド・ケーブル・エクステンション

ケーブルマシンに背を向けて立ち、腕を頭上に上げた姿勢から肘を伸ばしていく動作です。

上腕三頭筋の中でも、特に長頭をしっかりストレッチさせながら鍛えることができます。

- ケーブル・プレスダウン(プッシュダウン)

ケーブルを前にして立ち、肘を伸ばすことで下方向へケーブルを引き下ろす動作です。

肘を体の横に固定して行うため、長頭が短縮位となり、相対的に外側頭・内側頭が活躍しやすくなります。

フォームが安定しやすく、初心者にもおすすめの種目です。

その他のバリエーション

そのほか、ケーブルを使ってスカルクラッシャーやキックバックのような動作を再現することも可能です。

ただし、扱いやすさや効率を考えると、まずはオーバーヘッド・トライセプス・エクステンションとプレスダウンの2種目を覚えるのが先決といえます。

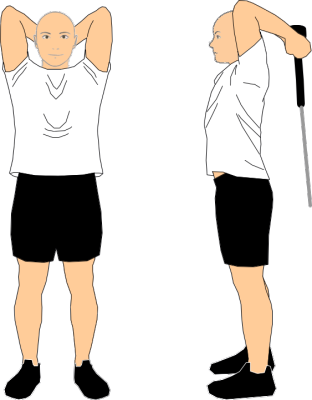

オーバーヘッド・ケーブル・エクステンション

オーバーヘッド・ケーブル・エクステンションは、肘の位置を頭上で固定し、ケーブルを頭の後ろから頭上へ引き上げる動作で上腕三頭筋を鍛えるトレーニングです。

通称「フレンチプレス」とも呼ばれます。

オーバーヘッド・ケーブル・エクステンションで得られる刺激と効果

鍛えられる部位:上腕三頭筋(特に長頭)

※上腕三頭筋の中でも、特に「長頭」に強い刺激が加わるのがこの種目の大きな特徴です。

腕を頭上に上げた状態で肘を曲げ伸ばしするため、肩と肘の両方の関節をまたぐ「二関節筋」である長頭に強いストレッチが加わります。

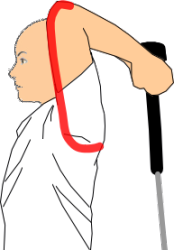

ストレッチポジションでの上腕三頭筋の長頭(イメージ)

一方で、外側頭と内側頭は肘関節だけをまたぐ「単関節筋」であるため、肩のポジションによる影響は限定的です。

その結果、オーバーヘッド・ケーブル・エクステンション(フレンチプレス)は上腕三頭筋の中でも特に長頭へ強い刺激が加わる傾向があります。

オーバーヘッド・ケーブル・エクステンションのやり方

スタートポジション

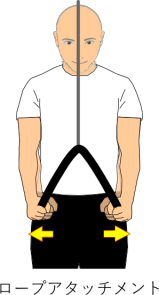

- ケーブルマシンにロープアタッチメント(またはEZバーなど)を装着し、アタッチメントのグリップ部が肩より下にくるように、滑車を低い位置にセットする。

- ロープアタッチメントを両手で握り、マシンに背を向けて立つ。

足は肩幅程度に開き、背筋をまっすぐ伸ばして姿勢を安定させる。 - 肘をしっかり曲げ、頭の後ろにロープを構える。

このとき、上腕(肘から肩の部分)が耳のすぐ横にくるように意識する。

動作

- 息を吐きながら、肘を支点に肘関節を伸ばしてケーブルを頭上へ引き上げる。

このとき、肘の位置が前後に動いたり、外側に開いたりしないように注意する。

背中を反らせたり丸めたりせず、体幹をまっすぐに保つ。

肘を完全に伸ばしたら、上腕三頭筋の収縮をしっかりと感じる。

- 息を吸いながら、肘をゆっくりと曲げてスタート位置までケーブル(ロープ)を下ろす。

関節に無理のない範囲でしっかり三頭筋にストレッチがかかる位置まで戻す。

オーバーヘッド・ケーブル・エクステンションのバリエーション

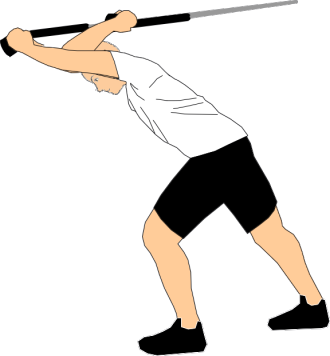

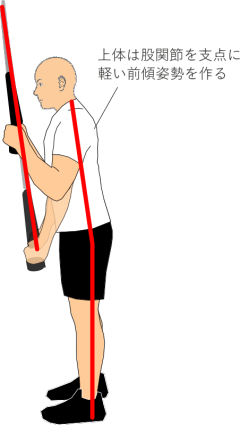

ケーブルトレーニングは、プーリー(滑車)の高さを調整することで張力のかかる方向を自由に変えられるため、オーバーヘッド・ケーブル・エクステンションを前傾姿勢で行うことも可能です。

前傾姿勢で行うオーバーヘッド・ケーブル・エクステンションの方法

- 滑車をやや高め(自分の身長程度〜それより少し上)にセットする。

- ケーブルマシンに背を向けて立ち、上体を前傾させる。

- 頭の後ろから前方へ向かって腕を伸ばすように動作する。

重力方向の負荷が少ないため、腰椎への圧力が軽減され、腰に不安がある方や初心者にも比較的やさしいフォームとなります。

また、ケーブルの角度が変化することで、肘の伸展動作がより深く行える場合があり、上腕三頭筋のストレッチと収縮を強く感じることもあります。

注意点

ケーブルの高さや角度設定によっては、負荷が逃げやすくなることがあります。

プーリーの位置は自分の体格や感覚に合わせて慎重に調整しましょう。

回数・セットの目安

10〜15回 × 3セットを 目安に行う。

フォームを崩さずに動作をコントロールできる範囲の重量を選び、無理なく続けましょう。

また、トレーニングの仕上げ(追い込み種目)として行う場合は、やや軽めの重量で15〜20回×1〜2セット追加しても効果的です。

オーバーヘッド・ケーブル・エクステンションの注意点

次のポイントを意識して、上腕三頭筋にしっかり効かせましょう。

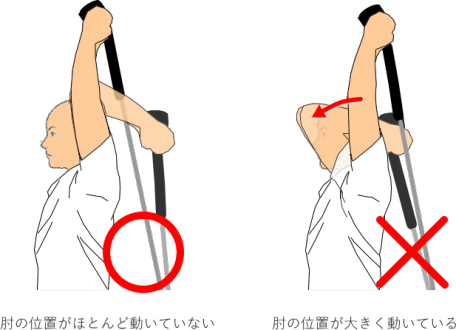

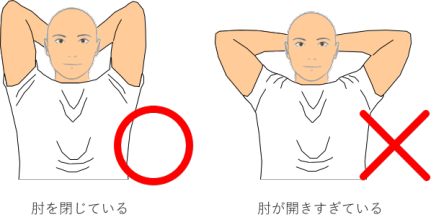

1.肘を外に開かない・位置を動かさない

2.反動を使わない

3.下ろす動作(ネガティブ)を大切にする

4.広い可動域で行う

5.背中をまっすぐ保つ(反らない・丸めない)

6.適切な重量設定で行う

7.呼吸の調整(下ろすときに吸う・持ち上げるときに吐く)

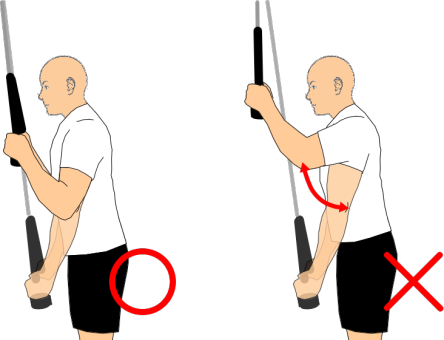

1. 肘を外に開かない・位置を動かさない

動作中に肘が外に広がらないように意識し、上体を反らさず安定させることがポイントです。

肘の位置が動くと起きるデメリット

- フォームが崩れやすくなる

- 上腕三頭筋に効かせにくくなる

- 手首・肩・肘に負担がかかりやすくなる

動作中は肘を肩幅程度に寄せ、頭の横で固定して動かさないようにしましょう。

動かすのは肘関節だけです。

肘が外に開くと肩関節の動きが加わり、胸や肩の筋肉の関与が増えてしまいます。

その結果、上腕三頭筋への負荷が逃げ、軌道もブレやすくなります。

2. 反動を使わない

重量が重くなると、つい反動や勢いで持ち上げてしまいがちです。

反動を使うと上腕三頭筋への刺激が逃げてしまうため、常にコントロールした動作を意識し、筋肉の収縮と伸展を感じながら行うようにしましょう。

3. 下ろす動作(ネガティブ)を大切にする

動作の中でも、「下ろす局面(ネガティブ動作)」では上腕三頭筋に強い刺激を与えることができます。

重力に任せて一気に下ろすのではなく、筋肉でブレーキをかけるようにゆっくりと下ろすことを意識しましょう。

下ろすスピードを「上げる動作の約2〜3倍の時間」に設定すると、筋肉への刺激がさらに高まります。

4. 広い可動域で行う

オーバーヘッド・ケーブル・エクステンションの大きな特徴は、上腕三頭筋をしっかりストレッチできることです。

その特徴を生かすためには、できるだけ大きな可動域で行う必要があります。

効果を最大化するために、肘を深く曲げ、しっかり三頭筋にストレッチがかかる位置まで下ろしてから押し上げましょう。

ただし、痛みや違和感がある範囲まで無理に下ろすのはNGです。

あくまで「無理のない範囲でストレッチ感を感じられる可動域」で行うようにしましょう。

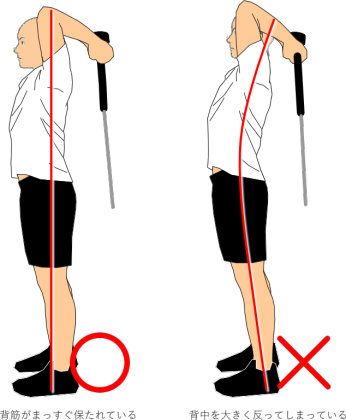

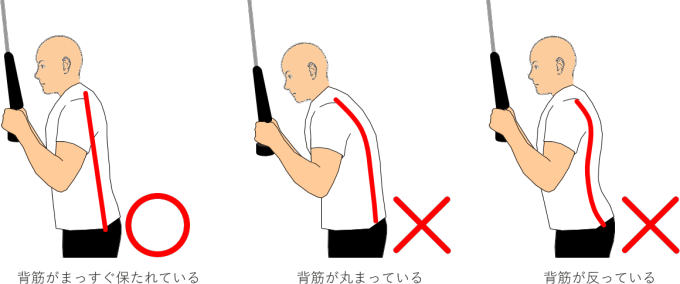

5. 背中をまっすぐ保つ(反らない・丸めない)

可動域を大きくとろうとするあまり、のけぞるように腰を反らせてしまう人もいます。

腰が反ると、腰椎に過度な負担がかかり、腰痛やケガの原因になる可能性があります。

また、逆に前に背中が丸まってしまうのも、上腕三頭筋に効果的に刺激が加わらない原因となります。

常にお腹に軽く力を入れて体幹を安定させ、背筋をまっすぐ保つことを意識しましょう。

6. 適切な重量設定で行う

重すぎる重量はフォーム崩れやケガの原因になります。

まずは、反動を使わずに最後までコントロールできる重さに設定しましょう。

正しいフォームを維持すれば、軽めの重量でも上腕三頭筋をしっかり追い込むことが可能です。

特に初心者のうちは、フォーム習得を優先し、重量を上げすぎないように注意しましょう。

「効かせるトレーニング」は、重さよりもフォームと筋肉の意識が大切です。

7. 呼吸の調整

呼吸を正しく行うことで、力を発揮しやすくなり安全性も高まります。

基本は「下ろすときに吸う・持ち上げるときに吐く」ようにしましょう。

また、重い重量を扱う際には、一時的に息を止めて腹圧を高める「バルサルバ法(バルサルバ・テクニック)」という呼吸法もあります。

この呼吸法は体幹の安定に役立ちますが、血圧が急上昇しやすいというデメリットもあります。

基本は、呼吸を止めずリズムよく呼吸することを心がけましょう。

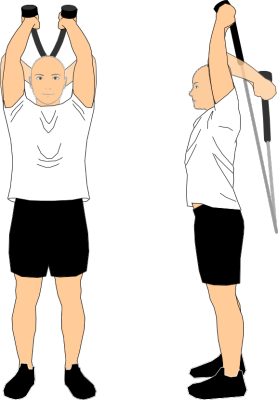

ケーブルプレスダウン(ケーブルプッシュダウン)

上腕三頭筋のアイソレーション種目(単関節運動)の中でも、上方向からかかる張力(負荷)を肘関節の伸展によって下方向へ引き下げる「プレスダウン(プッシュダウン)」は、フリーウエイトでは再現することの難しい、ケーブルトレーニングならではの種目といえます。

ケーブルプレスダウンで得られる刺激

鍛えられる部位:上腕三頭筋(特に外側頭・内側頭)

※上腕三頭筋の中でも、特に「外側頭・内側頭」に刺激が加わりやすい種目となります。

肘を体の横に固定した状態での肘関節の曲げ伸ばしは、肩と肘の両方の関節をまたぐ「二関節筋」である長頭が短縮位となり、活動がやや抑えられる傾向にあります。

ストレッチポジションでの上腕三頭筋の長頭(イメージ)

その結果、上腕三頭筋全体に刺激が入るものの、外側頭や内側頭が相対的に使われやすくなる傾向にあります。

ケーブルプレスダウンのやり方

使用する器具

- ケーブルマシン

- アタッチメント(ロープ、ストレートバー、Vバー、EZバーなど)

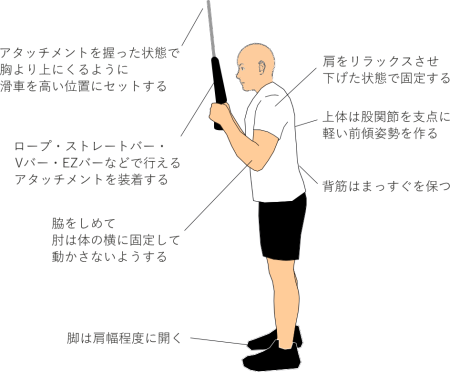

セットアップ

- ケーブルマシンに目的に合わせたアタッチメントを装着する。

- アタッチメントを握った状態で胸の高さよりやや上にくるように、滑車(プーリー)を高い位置にセットする。

- 肩幅程度に足を開き、股関節を支点に軽い前傾姿勢を取る。

背筋はまっすぐ保つ - 両手でロープ(またはバー)を持ち、胸の前まで引き寄せて脇をしめる。

肘は体の横に固定し、動かさないようする。

肩はリラックスさせて下げた状態で構える。

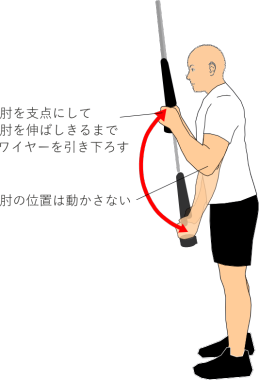

動作

- 息を吐きながら、肘を支点に肘関節を伸ばしてロープ(またはバー)を引き下げる。

肘を伸ばし切った位置で上腕三頭筋の収縮をしっかり感じる。 - 息を吸いながら、肘を曲げてゆっくりとスタートポジションに戻す。

このとき、反動を使わずコントロールした動作を意識する。

回数・セットの目安

筋肥大目的

→ 8〜12回×3セット(やや重めの重量)

筋肉に十分な負荷をかけて、成長を促す回数設定です。

最後の数回が「ギリギリ」になるくらいの重量を選びましょう。

引き締め・シェイプアップ目的

→ 12〜15回×3セット(軽めの重量)

軽めの重量で動作をコントロールし、筋持久力を高めながら引き締まった腕を目指します。

また、トレーニングの仕上げ(追い込み種目)として行う場合は、やや軽めの重量で15〜20回×1〜2セット追加といった形で行うのも効果的です。

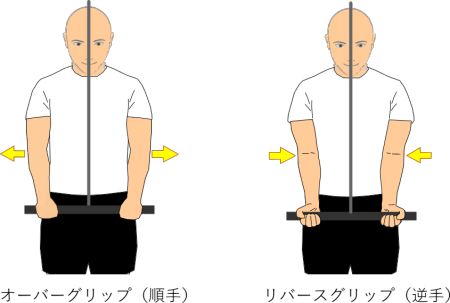

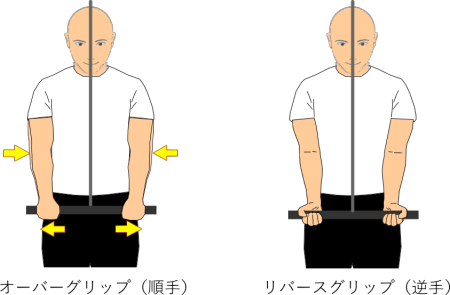

アタッチメントとグリップによる効果の違い

ケーブル・プレスダウンでは、使用するアタッチメントや握り方によって、上腕三頭筋の刺激の入り方や意識しやすい部位が少し変化します。

一般的に以下のように刺激が入りやすくなるといわれています。

- ストレートバー + 順手(オーバーグリップ) ⇒ 外側頭を強調しやすい

- ストレートバー + 逆手(リバースグリップ) ⇒ 内側頭を強調しやすい

- ロープアタッチメント ⇒ 外側頭を強調しやすい

ただし、これらはあくまで「どの部位に意識を向けやすいか」「負荷を感じやすいか」という傾向であり、特定の部位(外側頭や内側頭)のみを完全に単独で鍛えることはできません。

上腕三頭筋は3つの頭(長頭・外側頭・内側頭)が協調して働くため、どのアタッチメントを使っても三頭筋全体に刺激が入ります。

その中で、フォームや意識の向け方によって「どの部位を強調しやすいか」が変わると考えましょう。

解説

前腕の回旋(回内・回外)はどれくらい影響するのか?

例えば、ストレートバーを順手(オーバーグリップ)で握ると前腕は回内、逆手(リバースグリップ)で握ると前腕は回外した状態になります。

では、この「前腕の回旋」が上腕三頭筋への刺激を変えるのでしょうか?

結論から言うと、直接的な影響は限定的です。

なぜなら、上腕三頭筋の停止部位はすべて「尺骨の肘頭」であり、

前腕の回内・回外によって筋の付着部のポジションはほとんど変わらないからです。

ではなぜ刺激の入り方が変わるのか?

「順手だと外側頭に効きやすい」「逆手だと内側頭に効く気がする」という感覚が生まれるのは、主に次の3つの要因が考えられます。

- 前腕のポジションが「上腕の回旋」を変える

オーバーグリップ(順手):肘がやや外側に開きやすい

リバースグリップ(逆手):肘を体側に密着させやすい

この肘の角度の違いが、筋線維に対する負荷の方向を変化させます。

- 筋線維の走行と負荷の方向

外側頭:上腕骨の外側後面から走っており、腕がわずかに外に開くように三頭筋を収縮させると負荷が乗りやすい。

内側頭:肘関節に最も近く深層に位置しているため、肘を体側に固定したときに収縮が強調されやすい。

- 筋肉の機能分担

内側頭は「肘伸展の最終局面(ロックアウト)」で強く働く補助的な役割を持ちます。

リバースグリップでは可動域を深く使いやすく、ロックアウトでの内側頭の関与が増えやすくなります。

ロープアタッチメントの場合

では、アタッチメントとしてロープを使用した場合はどうなるのか?

ロープを使うと、前腕は中間位いわいるニュートラルグリップに近い形となります。

動作の特徴として、プレスダウンの最後にロープを左右に広げるように押し切ると上腕三頭筋を強く収縮させやすくなります。

その際、肘がやや外側に開く動作が加わるため、外側頭の働きが強調されやすくなります。

まとめ

グリップ別の刺激の違い

| アタッチメント / グリップ | 強調されやすい部位 | 特徴 |

|---|---|---|

| ストレートバー(オーバーグリップ) | 外側頭 | 肘がやや外側に開きやすい。外側頭は上腕骨の外側後面から走っており、外方向への押し出しで負荷が乗りやすい。 |

| ストレートバー(リバースグリップ) | 内側頭 | 肘を体側に密着させやすく、可動域を深く使いやすい。ロックアウトで内側頭が強く関与。 |

| ロープアタッチメント | 外側頭 | 動作の最後にロープを広げることで収縮を強調。肘の外開き動作により外側頭の働きが強くなる。 |

三頭筋は「尺骨」に停止するため、前腕の回旋自体は上腕三頭筋の機能に対して限定的な関与にとどまる。

しかし、回旋に伴う上腕や肘の位置の変化が「外側頭が効きやすい」「内側頭が効きやすい」といった感覚の違いを生む。

簡単に言うと、「前腕の回内・回外によって直接的に効かせやすい部位が変わる」のではなく、

「肘や上腕のポジションが変わることで、どの頭に意識を向かせやすいかが変化する」ということになります。

ケーブルプレスダウンの注意点

1. 股関節を支点として軽い前傾姿勢を作る

2. 背筋をまっすぐ保つ(反らさない・丸めない)

3. 脇を締める

4. 肘の位置を動かさない

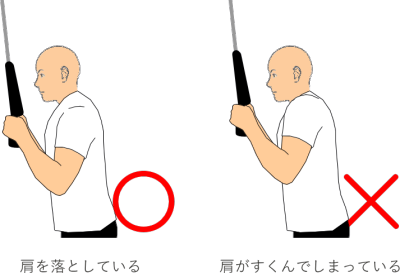

5. 肩をすくませない

6. 戻す動作(ネガティブ)を大切にする

7. 反動を使わない

8. 適切な重量設定で行う

9. 呼吸の調整(下ろすときに吸う・持ち上げるときに吐く)

1. 股関節を支点として軽い前傾姿勢を作る

ケーブルプレスダウンでは、股関節を支点にして上体を軽く前に倒すようにしましょう。

軽い前傾姿勢をとることで、ケーブルの張力方向と体軸が一致し、フォームが安定しやすくなります。

上腕三頭筋に力を伝えやすくなり、腰や肩への負担も軽減されます。

深く前傾する必要はなく、股関節を支点に10〜20度ほど軽く傾けるイメージで十分です。

2. 背筋をまっすぐ保つ(反らさない・丸めない)

背中は丸めたり反らしたりせずに、背筋をまっすぐにキープします。

背中が曲がると、肘の位置が安定せず、三頭筋に正しく負荷が乗りにくくなります。

腹圧(お腹に力を入れる)を保ちながら、体幹を安定させるのがポイントです。

3. 脇を軽く締める

動作中は脇を軽く締めて、肘を身体のすぐ横に固定しましょう。

イメージとしては、脇の下に紙を挟み、それを落とさないようにする感覚です。

こうすることで、肘が前後に動かず、上腕三頭筋にしっかりと負荷をかけやすくなります。

- 上腕三頭筋に負荷を集中させるため

脇が開いてしまうと、肩や胸、背中の筋肉が動作に関与してしまい、上腕三頭筋への刺激が分散します。

脇を締めることで、肘の支点が安定し「肘の曲げ伸ばし動作」だけで上腕三頭筋を効率よく使えるようになります。 - フォームが安定し、関節に優しい

脇を開いて肘が前後に動くと、肘や肩の関節に余計な負担がかかります。

脇を締めて肘を体側で固定することで、余計な動きが減り、安定したフォームを維持できます。 - 可動域を適切に保てる

脇が開くと、肘の動きがぶれてプレスダウンの軌道が不自然になります。

脇を締めることで、肘を自然な位置(体側の少し前)に保ち、スムーズに三頭筋をストレッチ&収縮できます。

4. 肘の位置を動かさない

ケーブルプレスダウンは、肘関節の伸展(曲げ伸ばし)だけ で行う種目です。

肘が前後に動くと肩関節も動いてしまい、肩・胸・背中の筋肉が関与しやすくなり、三頭筋への刺激が分散してしまいます。

また、関節に余計なストレスがかかり、肘関節や肩関節を痛める原因にもなります。

動作中は、肘を体側の少し前あたりで固定して動かさないようにしましょう。

5. 肩をすくませない

プレスダウンでは、力むあまり肩をすくめてしまう方もいます。

肩をすくめると僧帽筋上部や肩周りの筋肉が動作に関与してしまい、本来狙いたい上腕三頭筋への刺激が逃げてしまいます。

動作中は、肩をリラックスさせて下げた状態(肩甲骨を軽く下制)で固定することで、肩や首の余計な力みを防ぎ、三頭筋に負荷をしっかり集中させることができます。

6. 戻す動作(ネガティブ)を大切にする

「戻す局面(ネガティブ動作)」でも、上腕三頭筋には強い刺激が入ります。

腕を下ろして肘を伸ばしきったあと、張力に任せて一気に戻すのではなく、筋肉でブレーキをかけるように2〜3秒かけてゆっくりとコントロールして戻しましょう。

ネガティブ動作を丁寧に行うことで、

- エキセントリック収縮が得られる

- 筋肉の緊張時間(TUT:Time Under Tension)が長くなり、筋肥大効果が高まる

- 反動やフォームの崩れを防ぎ、安全に効かせられる

といったメリットがあります。

7. 反動を使わない

重量が重くなると、上半身や肩、膝などを使って反動で押し下げてしまいがちです。

終盤にチーティングとして意図的に使う場合もありますが、反動を使わずにコントロールする動作が基本となります。

特に初心者の場合は、基本的なフォームで行うことを優先しましょう。

反動を使うと上腕三頭筋への刺激が逃げてしまうため、常にコントロールした動作を意識しましょう。

8. 適切な重量設定で行う

重すぎる負荷はフォームが崩れやすく、ケガの原因にもなります。

反動を使わずに最後までコントロールできる負荷に設定しましょう。

正しいフォームを意識すれば、軽めの重量でも上腕三頭筋を十分に追い込むことができます。

特に初心者は、まずは軽めの負荷でフォームを安定させ、慣れてきたら少しずつ重量を上げていくと安全かつ効果的です。

9. 呼吸の調整(ワイヤーを引き下ろすときに吐く・戻すときに吸う)

動作に合わせて呼吸を行うことで、力を発揮しやすくなり、安全性も高まります。

基本は「ワイヤーを引き下ろすときに息を吐き、戻すときに息を吸う」ことを意識しましょう。

また、息を止めて腹圧を高める「バルサルバ法(バルサルバ・テクニック)」を使うと、体幹を安定させてより大きな力を発揮しやすくなります。

ただし、この方法は血圧が急上昇しやすいため、初心者は無理に行わず呼吸を止めないように注意しましょう。

まとめ

ケーブル・トライセプス・エクステンションは、上腕三頭筋を集中的に鍛えることができる、非常に効果的なトレーニング種目です。

ケーブルトレーニングは、動作中に負荷が途切れにくく、筋肉へ継続的に刺激を与えられるという特長があり、正しいフォームで行うことで三頭筋にしっかりと負荷をかけ、効率的にトレーニング効果を高めることが可能です。

一方で、ケーブル種目はフリーウェイトに比べて扱える重量が軽くなる傾向があり、筋肥大や筋力向上を目的とする場合には、やや不利とされることもあります。

そのため、理想的にはフリーウェイト種目とケーブルトレーニングを組み合わせることで、それぞれの長所を活かし、短所を補いながら、三頭筋をバランスよく鍛えることができ、より効果的に腕の筋肉を発達させることが期待できます。

コメント