太もも・お尻・ふくらはぎをバランスよく鍛えよう!

これまで、いくつか自重で行う下半身(脚)のトレーニングを紹介してきました。

1.ノーマルスクワット

⇒ ノーマルスクワット(スクワットの基本的なフォームと注意点!)

2.ワイドスクワット

3.サイドスクワット(ラテラルスクワット)

4.シシースクワット

5.ジャンピングスクワット

6.スプリットスクワット

7.ブルガリアンスクワット

8.片足スクワット

9.フロントランジ

(応用)ウォーキングランジ(ランジウォーク)

10.バックランジ(リバースランジ)

11.サイドランジ(ラテラルランジ)

今回は、これまでで紹介できなかった下半身(太もも・お尻・ふくらはぎ)の自重トレーニングを紹介していきたいと思います。

太もも・お尻・ふくらはぎの自重トレーニング

1.ウォールシット(空気椅子)

壁に背中をつけて、膝が直角になるように腰を落とし、一定時間体勢をキープするトレーニングです。

主に下半身の筋肉、特に大腿四頭筋(太ももの前側)、大臀筋(お尻の筋肉)、ハムストリングス(太ももの裏側)を鍛えるトレーニングとなります。

姿勢を保つためには、体幹の筋肉も使われるため、姿勢の改善や体幹の安定にも役立ちます。

ウォールシットの方法

- 足を肩幅くらいに開き、壁に背中をつけて立ちます。

- 背中をまっすぐに保ち壁に寄りかかった状態で、イスに座るように膝の角度が90度になるまで腰を落とします。

- まずは、その姿勢を20秒キープすることを目標としてみましょう。

慣れてきたらキープする時間を徐々に伸ばしていきましょう

ウォールシットの注意点

- 安全確認

足をしっかりと踏ん張れる場所、滑らない場所で行いましょう。

また、寄りかかる場所の安定性も確認しておきましょう。 - 他のトレーニングと組み合わせて利用する

ウォールシットは静止した状態で一定時間体勢をキープする静的トレーニング(アイソメトリックトレーニング)です。 筋肉の長さを変えずに力を発揮するトレーニング方法となるため、スクワットなどの動的なトレーニングに比べて、筋肉の成長や筋力向上には限界があるとされています。 反面、アイソメトリックトレーニングは、関節への負担が少なくケガのリスクを抑えられるともいわれます。 ウォールシットを取り入れる際には、スクワットなどの動的トレーニングと組み合わせることで、よりバランスの取れた筋力強化が期待できます。 - 呼吸は止めない

通常、筋トレでは体の動きに合わせて呼吸を行います。 静的トレーニング(アイソメトリックトレーニング)では、身体を動かさず一定時間体勢をキープするため、動きに合わせた呼吸ができません。 自然な呼吸を意識して行い、呼吸は止めないようにしましょう。

2.踏み台昇降運動(ステップ運動)

踏み台昇降運動(ステップ運動)は、台の上り下りを繰り返すシンプルなトレーニングです。

階段の上り下りとして学校・職場・公共施設・商業施設の階段など、日常の生活に組み込みやすいところも利点です。

基本的には有酸素運動であり、ダイエットや体力向上に効果的です。

また、段差を高くすることで負荷を上げ、筋トレとして活用することもできます。

特に下半身の筋肉(大腿四頭筋・大臀筋・ハムストリング・ふくらはぎ など)を鍛えることができます。

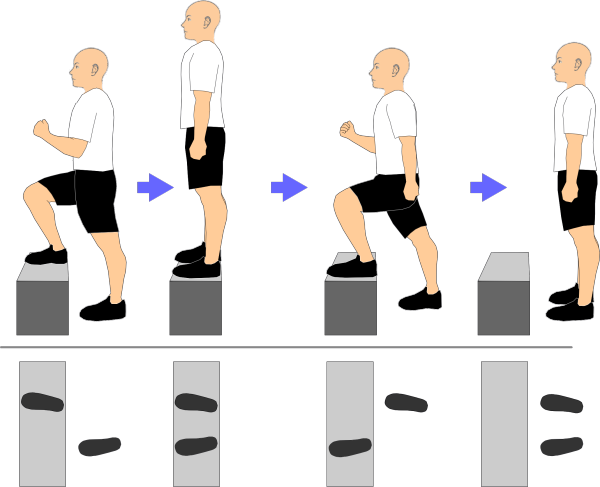

踏み台昇降運動の方法

準備

- 踏み台を準備します。

通常は高さ10~20cm程度の踏み台を利用して行いますが、筋力トレーニングを重視する場合は少し高めの踏み台を準備しましょう。

段差(台の高さ)の限度としては、台に片脚を乗せ踏み込むときに膝の関節が90度程度になる段差までを限度とするといいでしょう。

それ以上高い台で行うと、体勢のコントロールも難しくなり、膝へ思わぬ負担をかけてしまう恐れがあります。

また、着地時にも膝や足首への衝撃も大きくなり、その分ケガのリスクも高くなります。

実施(昇降運動を行う)

- 踏み台を前にして背筋を伸ばし、リラックスした状態で立ちます。

- ー右足から上る場合ー

右足を踏み台に乗せ、体重を台に乗せた脚にかけます。 - 右足の力で踏み台の上に体を引き上げます。

- 左足も踏み台に乗せ、両足で踏み台の上に立ちます。

- 右足を下ろします。

- 左足も下ろし、元の位置に戻ります。

- 次に、左足から始めて同じ動作を繰り返します。

3.ステップアップ・ステップダウン

段差を利用したトレーニングです。

踏み台昇降に近いトレーニングとなりますが、より筋力トレーニングを意識した種目となります。

特に大腿四頭筋、臀筋、ハムストリングスなど下半身の筋肉を鍛えることができ、お尻や脚の引き締めにも効果的です。

また、バランスを取りながら行うため、腸腰筋などのインナーマッスルや体幹の強化にも効果があります。

トレーニングは片足ずつ行うため、脚の筋力や筋量の左右差を修正して対称性を向上させることもできます。

片足に負荷を集中させるため、バーベルスクワットなどのように高重量を扱わずに下半身を鍛えることができます。

結果、背中や腰の負担を軽くすることができます。

ステップアップ(ダウン)の方法

■踏み台の準備

踏み台となるベンチ台や椅子を用意します。

必ず強度・安定性を確認しましょう。

ベンチ台がくらいが行いやすい高さですが、初めての場合は無理をせずに少し低い台から始め、徐々に高くしていきましょう。

段差の下からでも上からでも始められます。

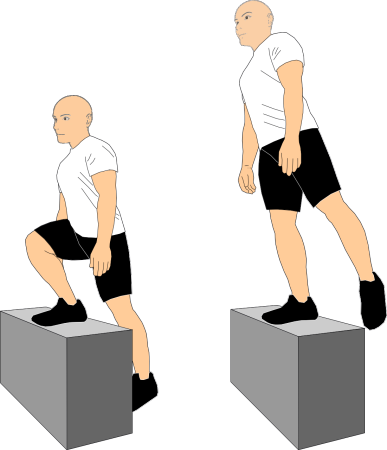

① 段差の下から始める場合(ステップアップ)

ステップアップは、台に上る動作から始まるため、筋肉が収縮する局面での負荷を意識しやすいのが特徴です。

特に、大腿四頭筋(太ももの前側)への刺激が得やすい種目です。

■実施

- セット

台に片足を乗せ、その足にしっかりと重心をかけます。

背中を丸めたり反ったりさせず、まっすぐに保ち、腰に負担がかからないようにしましょう。 - 上る

台に乗せた足の力で、体をまっすぐ上に引き上げます。

このとき、地面に残っている脚(下の足)の力はできるだけ使わないように注意します。

特に、ふくらはぎを使って蹴り上げる癖が出やすいので注意しましょう。

また、台に乗せた足の ’’ひざ’’ が前に出すぎたり ’’かかと’’ が浮いてしまうと、膝へ大きな負担がかかる原因になります。

股関節(脚の付け根)の力も動員させて体を引き上げましょう。

- 下ろす

台の上まで上がったら、上げた足を再び下ろし元のポジションに戻ります。

勢いよく降りず、しっかりコントロールしながら下ろすことで、負荷を維持できます。 - 繰り返す

片脚10回を目安に繰り返します。

1セット終わったら、反対側の脚でも同様に行いましょう。

左右3セットずつを目安に行ってみましょう。

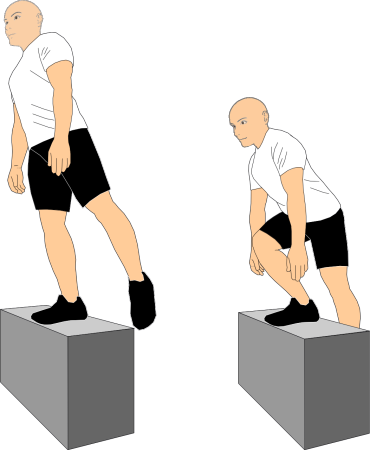

② 段差の上から始める場合(ステップダウン)

ステップダウンは、台から片足を下ろす動作から始まるため、筋肉が伸びながら負荷を受ける“伸長性収縮”を意識しやすいのが特徴です。

特に大殿筋(お尻)やハムストリング(太ももの裏側)に、ストレッチと負荷を与えやすいトレーニングです。

■実施

- セット

台の上に両足で乗ります。

台の上に残す方の足を軸足として重心をかけ、体幹を安定させましょう。 - 下ろす(ネガティブ動作)

軸足に体重を乗せたまま、反対の足をゆっくりと床へ下ろしていきます。

下ろす動作はできるだけ “ゆっくり” 行うことで、筋肉の伸張刺激(ネガティブ刺激)を最大限に活かせます。

膝だけでなく股関節も一緒に曲げながら、上体をやや前傾させましょう。

背中は丸めたり反ったりせず、まっすぐな姿勢をキープしてください。

このフォームにより、臀筋やハムストリングにしっかりと刺激を与えることができます。

- 切り返す・戻る

下ろす側の足が床に軽く触れる直前(または軽く触れた瞬間)で、軸足の力を使って元の位置へ引き上げます。

下ろした足に反動や蹴る力は使わずに動作を切り返します。 - 繰り返す

片脚10回を目安に繰り返します。

1セット終わったら、反対側の脚でも同様に行いましょう。

左右3セットずつを目安に行ってみましょう。

ステップアップ(ダウン)のポイントと注意点

- 踏み台の高さ

踏み台の高さは、膝が90度以上曲がる高さで行うと可動域も大きくとれ効果的ですが、慣れないうちから台を高くしすぎるとフォームが崩れやすくなり、思うような効果が得られないばかりか、ケガのリスクも高くなります。

台の高さはフォームの崩れない範囲にとどめましょう。 - 負荷の調整

踏み台の高さによる負荷調整が最も簡単ですが、高さ調整できない場合もあるでしょう。

負荷を高めたい場合は、ダンベルを持って行うのも効果的です。 - フォームの維持

動作中は、背筋をまっすぐに保ち、骨盤と体幹を安定させることが大切です。

膝がつま先より前に出すぎたり、膝が内側に入る(ニーイン)ようなフォームにならないよう注意しましょう。

ニーインは膝関節への負担を増やし、ケガの原因になります。

また、体を反動で持ち上げたり、勢いに頼る動きは避け、常にコントロールされた動作を意識しましょう。 - 安定性の確保

姿勢が不安定な場合は、壁・柱・手すりなどの支えとなるものに軽く手を添える程度に触れながら行うとと安全です。

その場合、支えはバランスを取るためだけに使い、負荷が抜けないようにしましょう。 - 呼吸の調整

動作中は呼吸を止めず、リズムよく呼吸を行いましょう。

基本的には、上るときに息を吐き、下りるときに息を吸います。

呼吸を止めてしまうと、血圧が急上昇し、体への負担が増える恐れがあります(バルサルバ効果)。

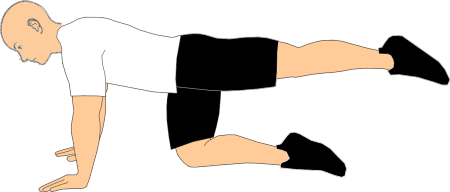

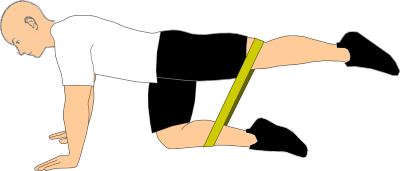

4.グルートキックバック

グルートキックバックは、四つん這いの姿勢から片脚を後方に蹴り出すように上げる自重トレーニングです。

その動作から、単純にキックバックと呼ばれることもあります。

ちなみに、グルート (Glute)とは”お尻の筋肉(臀筋)”という意味になります。

名前の通り、大殿筋を中心に、ハムストリングス(太もも裏)にも刺激を与えることができます。

お尻を鍛えることでヒップアップ効果や姿勢改善に効果的です。

お尻(臀筋)、ももの後ろ(ハムストリング)を集中的に狙いたい場合に行われることが多く、ヒップアップ効果・下半身の引き締めのトレーニングとして、特に女性に人気の高いトレーニングです。

グルートキックバックの方法

スタートポジション

- 四つん這いの姿勢をとり、両手・両膝は肩幅程度に開きます。

- 頭からお尻までが一直線になるようにします。

猫背になったりや背中が反りすぎたりしないように、背筋をまっすぐキープしましょう。

実施

- キック動作

片方の足裏を天井に向けるイメージで、後方へ足を蹴り出すように伸ばします。

お尻の筋肉(大殿筋)の収縮を意識して、片方の足をできるだけ遠くまで蹴り上げるイメージで、膝をお尻の高さまで持ち上げます。

股関節をしっかり使い、脚の勢いではなくお尻の筋肉の収縮で足を持ち上げる意識で行いましょう。 - 戻す

ゆっくりとスタートポジションに戻します。 - 繰り返す

片脚10〜15回を目安に繰り返します。

1セット終わったら、反対側の脚でも同様に行いましょう。

左右各3セットずつを目安に行ってみましょう。

グルートキックバックの注意点・ポイント

- フォームの維持

背中が反りすぎたり、腰が落ちないように注意しましょう。

また、動作中に骨盤が横に傾いたり、体がねじれたりしないように、体幹を安定させるようにしましょう。 - 動作のコントロール

勢いで脚を上げず、ゆっくりとお尻の筋肉の収縮を意識しながら足を持ち上げましょう。 - 呼吸の調整

動作中は呼吸を止めず、動作に合わせて呼吸を行いましょう。

基本的には、脚を後ろに蹴り上げるときに息を吐き、元の姿勢に戻るときに息を吸うようにします。

グルートキックバックの負荷を増やす方法

バンドやアンクルウエイトを利用して負荷を増やすことが出来ます。

トレーニングチューブを利用したグルートキックバック

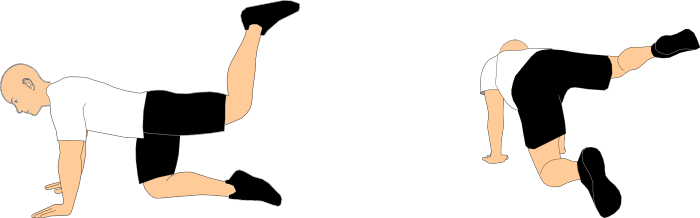

グルートキックバックのバリュエーション

通常は、足はあまり高く上げず後方へ伸ばすように行いますが、

ヒザを曲げて上方に蹴る方法(ドンキーキック)

後ろではなく横へ足を開く外転動作を行うことで、中臀筋や小臀筋に刺激を加える(ファイヤー・ハイドラント)

などのバリエーションもあります。

左)ドンキーキック 右)ファイヤー・ハイドラント

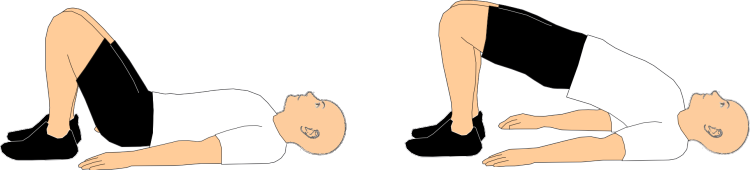

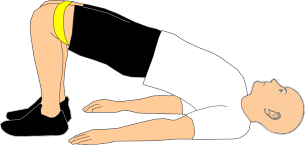

5.ヒップリフト(グルートブリッジ)

ヒップリフト(グルートブリッジ)とは?

ヒップリフトは、その名の通り「お尻を持ち上げる」動作を行う、仰向けでできる自重トレーニングです。

床に仰向けになり、膝を立てた状態からお尻を上げていくシンプルな動作で、初心者でも取り組みやすいのが特徴です。

主に大臀筋とハムストリングスをターゲットとするトレーニングであり、ヒップアップやお尻・太ももの引き締めに効果的です。

その効果から、女性に好まれる傾向があります。

他にも脊柱起立筋、股関節のインナーマッスルなどの体幹部も鍛えることができ、姿勢改善にも役立ちます。

ヒップラインを整えたい方や美姿勢を目指す方におすすめです。

ヒップリフトの方法

スタートポジション

- 床に仰向けになり、膝を立てて足を腰幅に開きます。

足裏全体を床につけ、つま先は膝と同じ方向に向けましょう。 - 両腕は体の横に沿わせてまっすぐ伸ばし、手のひらを床に着けるように置きます。

※腕は添えるだけで、腕には力を入れません。

実施

- リフト動作

- 息を吸いながら、肩から膝までが一直線になるように、ゆっくりお尻を持ち上げていきます。

肩から膝が一直線になるようにしましょう。

上半身が反らないように注意。 - 頂点で2〜3秒キープする。

お尻の筋肉をしっかり収縮させましょう。

- 息を吸いながら、肩から膝までが一直線になるように、ゆっくりお尻を持ち上げていきます。

- 戻す

息を吐きながら、ゆっくりとスタートポジションに戻します。 - 繰り返す

10〜15回 × 2〜3セットが目安です。

ヒップリフトの注意点・ポイント

- 呼吸を止めない

呼吸は動きに合わせて行います。

呼吸は「持ち上げるときに吸い、戻すときに吐く」のが基本。止めないように自然な呼吸を心がけましょう。 - お尻の筋肉を意識する

上半身はまっすぐに保ちながら、お尻の筋肉を意識してきゅっと前に引き締めることで体が持ち上がるイメージで体を持ち上げましょう。

ターゲットにする筋肉を意識してトレーニングを行うことで効果が格段に上がります。 - 腰を反らせすぎない

お尻を持ち上げるときに、高く上げようとするあまり腰を反らせないよう注意しましょう。

腹筋を軽く締めた状態で行うとフォームも安定し、なおかつ体幹強化にもつながり効果的です。

ヒップリフトの負荷を増やす方法

ヒップリフトに慣れてきたら、負荷を高めることでさらなる筋力アップや引き締め効果が期待できます。

以下のバリエーションを取り入れてみましょう。

① ダンベル・ヒップリフト

お腹の上にダンベルやプレートを乗せてヒップリフトを行います。

💡 ポイント:ダンベルは恥骨上(腹部中央)に安定させ、手で軽く押さえながら行いましょう。

- 負荷が直にお尻と太もも裏に加わる

- お尻の引き締め・ヒップアップ効果が高まる

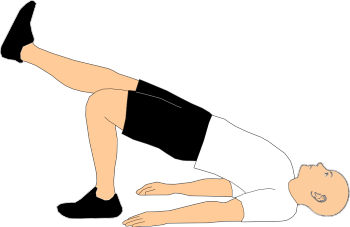

② ワンレッグ・ヒップリフト(片足ヒップリフト)

片脚をまっすぐ浮かせた状態で、もう片方の足だけでお尻を持ち上げる方法です。

💡 ポイント:骨盤が左右に傾かないように意識して行いましょう。

- 片足に全負荷がかかるので強度UP

- 体幹やバランス力も同時に鍛えられる

③ レジスタンスバンド・ヒップリフト(バンド使用)

膝上あたりにトレーニングチューブ(レジスタンスバンド)を装着し、ヒップリフトを行います。

💡 ポイント:バンドの張力に逆らうように膝を外側に開く(外転)動作を加えるのがコツ。

- 外転動作に負荷が加わるため、中臀筋・小臀筋(お尻の横)にも刺激が入る

- 下半身の安定感UP・ヒップラインの丸み形成に効果的。

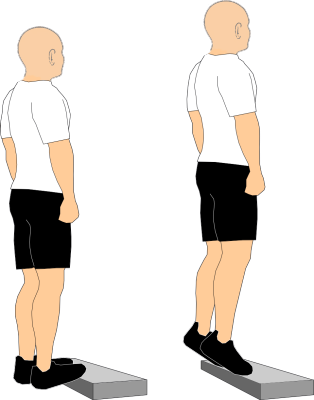

6.カーフレイズ

カーフレイズは、かかとを持ち上げてつま先立ちをするトレーニングです。

ふくらはぎの筋肉である腓腹筋(ひふくきん)やヒラメ筋を集中的に鍛えることができます。

ふくらはぎの筋肉は、地面を蹴る動作に関わるため、鍛えることでスポーツ時のパフォーマンス向上が期待できます。

さらに、日常生活でも足が疲れにくくなるなどの効果があります。

また、ふくらはぎを鍛えることで、筋肉のポンプ機能が強化され、血液やリンパの流れがスムーズになります。

末端の血流が増加し、余分な水分や老廃物の排出が促されるようになるため、冷え症やむくみの予防・解消にも効果的です。

カーフレイズの方法

準備

- 支えの準備(あればでOK)

つま先立ちになるため、体勢が不安定となります。

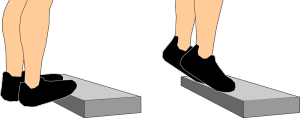

壁・柱・手すりなど支えがあると安全かつスムーズに行えます。 - 踏み台の準備(あればでOK)

つま先が乗せられる高さ5~10㎝程度の安定した台(踏み台)があれば、さらに効果的です。

つま先を台に乗せて行うことで、かかとをより深く下ろせるようになり、ふくらはぎへの負荷が高まります。

セットアップ

- 足を肩幅に開いて立つ(直立)

つま先はまっすぐ正面に向けましょう。

必要に応じて支えに軽く手を添えます。

実施

- かかとを持ち上げる

ゆっくりとかかとを持ち上げ、つま先立ちになります。

ふくらはぎの収縮を意識しましょう。 - 戻す (かかとを下ろす)

限界まで上げきったら、コントロールしながらゆっくり下ろします。

反動を使わず、丁寧な動作を心がけましょう。 - 繰り返す

動作を繰り返します。

10〜15回 × 2〜3セットが目安です。

カーフレイズの注意点

- 身体全体を引き上げる意識を持つ

身体全体を真っすぐ引き上げるように意識しましょう。

猫背や前傾姿勢にならないよう注意します。 - 反動を使わない

反動を使って勢いで上下すると筋肉にしっかり効かず、ケガのリスクも高まります。

ゆっくり丁寧な動作を心がけましょう。 - 呼吸を止めない

持ち上げるときに息を吐き、下ろすときに息を吸います。

呼吸を止めてしまうと血圧が急に上がり、めまいの原因にもなるため、止めずに動きと呼吸を連動させるようにしましょう。

カーフレイズの負荷を高める方法

より効果的にふくらはぎを鍛えるために、以下の方法で負荷を調整できます。

- 片足ずつ行う(片足カーフレイズ)

両足で行うよりも片足に体重が集中するため、より高い負荷をかけられます。 バランスが不安な場合は、壁や手すりに手を添えて行いましょう。 - ダンベルをもって行う

ダンベルを持つことで負荷が加わり、筋力アップ効果が高まります。

おすすめの方法

片手にダンベルを持ち、もう一方の手は壁や手すりに添えて支えます。

そのまま、ダンベルを持った側の足で片足カーフレイズを行うと、しっかり負荷をかけつつバランスもとりやすくなります。

- スミスマシンを活用する

スミスマシンでウエイトを担いだ状態でカーフレイズを行います。

スミスマシンは軌道が固定されているため、両足でつま先立ちしても安定してカーフレイズを行うことができます。

プレートを使って段差を作れば、より大きな可動域でのトレーニングも可能です。 - マシンを活用する

ジムにあるマシンを使えば、安全かつ高負荷でトレーニングができます。

ジムに専用カーフレイズマシンがない場合は、レッグプレスマシンやレッグエクステンションマシンの応用でも可能です。

まとめ

これまで、数回にわたり脚(下半身)の自重トレーニングを紹介してきました。

下半身という括りとしては範囲が広く、トレーニング方法も多岐にわたります。

また、下半身の筋肉は上半身に比べて強い力を持つため、どれだけしっかりと負荷をかけられるかも課題となります。

引き締め目的としては、自重でも十分可能と思われますが、筋力強化や筋肥大となると、やはりバーベルなどのフリーウエイトやトレーニングマシンを利用したトレーニングが効率的です。

目的によっては、ジムの利用も検討するといいでしょう。

コメント