背中をターゲットとした自重トレーニングでは、懸垂やバックエクステンション(背筋)などが代表的なものとしてあげられます。

バックエクステンション(背筋)は道具なしでも行えますが、懸垂はぶら下がるバーが必要となりますので、自宅で行う場合は懸垂バーの設置が必要となります。

懸垂は背中のトレーニングでは非常に有効なトレーニングとなりますので、自宅のみでトレーニングを行う場合は、懸垂台の購入を検討してみるのもいいのではないでしょうか。

今回は、自宅で準備なしで行えるトレーニングということで、懸垂を省いた自重トレーニングをいくつかまとめていきたいと思います。

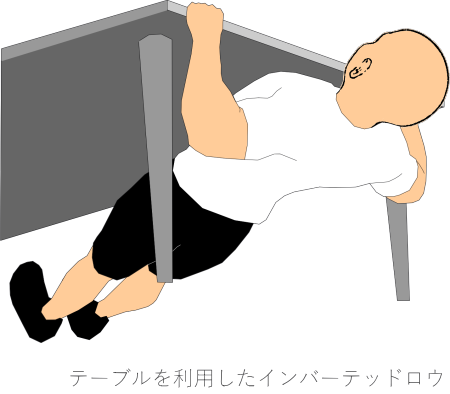

1.インバーテッドロウ

インバーテッドロウ(ななめ懸垂)では背中の筋肉(広背筋・僧帽筋・大円筋など)を中心に三角筋後部や上腕二頭筋にも刺激を加えることができます

一般的には鉄棒やディップスバーを利用することが多いのですが、自宅でもテーブルなどを利用して行うことができます。

方法

- バーに肩幅より広めの手幅で手をかけ、足を前に伸ばして体を斜めに保ちます。

※ご自宅であればテーブルなどを利用してもできますが、安定性や強度を確認の上行ってください。 - 胸を張って体をまっすぐに保ち、背中の筋肉の収縮を意識しながら体を引き上げます。

- トップボジションでは肩甲骨をしっかり寄せることを意識しつつ、胸をバー(テーブル)に近づけます。

- ゆっくりと元の位置に戻します。

負荷の調整

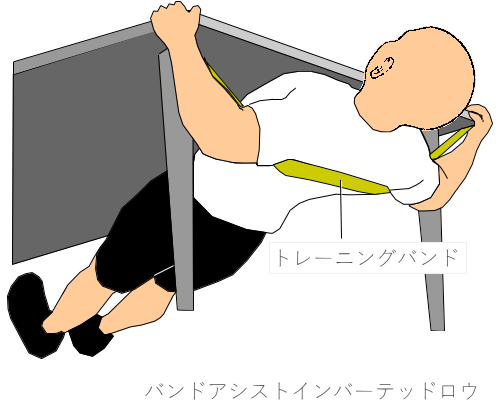

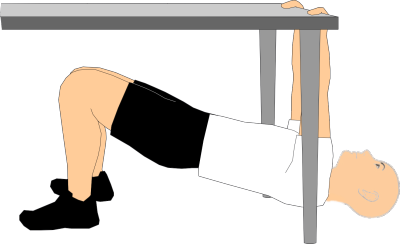

負荷を軽くする場合

立位に近くなるほど負荷は軽くなります。

高さが調整できるスミスマシンのバーなどを利用する場合は負荷の調整が行いやすいと思いますが、高さが調整できない場合はゴムバンドを利用する方法(バンドアシスト)もあります。

また、足の位置が手の位置に近くなるほど負荷が軽くなるため、膝を曲げて立てるようにして行うと負荷を軽くすることができます。

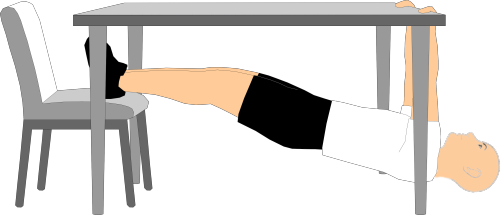

負荷を高くする場合

身体が床と水平に近くなるほど、足側の支える場所が手から離れるほど負荷が強くなります。

自宅でテーブルを利用して行う場合は、椅子などの上に両足を乗せて行うと負荷を高めることができます。

フォームが崩れないよう注意しながら、自分の筋力に合わせて適切に負荷を調整しましょう。

注意点

背中に効かせるための、インバーテッドロウの注意点をいくつか挙げていきます。

- 手幅は肩幅よりも広く取る

手幅を狭くすると上腕二頭筋の関与が強くなります。

手幅を広めに取ることで、背部への負荷が得やすくなります。

手幅は肩幅よりも広めに取るようにしましょう。 - 身体をまっすぐに保つ

頭からかかとまでが一直線になるよう意識し、背中が丸まらないよう注意しましょう。

背中が丸まると、背中の筋肉に効果的に刺激を与えにくくなります。 - 肩甲骨を寄せる

引き上げ動作の最後(トップポジション)では、肩甲骨をしっかり寄せることを意識しましょう。

特に背中上部の筋肉群に効果的です。 - 上体をしっかり引き上げる

胸をバー(またはテーブル)に触れさせる意識で上体を引き上げ、背中の筋肉をしっかり収縮させるようにしましょう。 - 動作のコントロール

動作は常に丁寧にコントロールして行います。

体を引き上げたら一旦止める意識でしっかり筋肉を収縮させた後、重力に抵抗するようにゆっくりと身体を下ろして行きましょう。

背中の筋肉の収縮と伸長をしっかり意識しましょう。 - 手の向きを変える

順手で行ったり、手のひらを内側に向けることで、筋肉への刺激を変えることができます。

テーブルで行う場合に行いやすいのはこの2通りでしょうか。

逆手も出来なくはありませんが、顔が机の裏にくる分行いづらいかもしれません。

2.バックエクステンション

背中の筋肉を鍛えるための基本的なトレーニングです。

脊柱起立筋やお尻の筋肉(臀筋群)に効果的に負荷をかけることができます。

姿勢の改善に役立ち、肩こりや腰痛の軽減にもつながることが期待できます。

方法

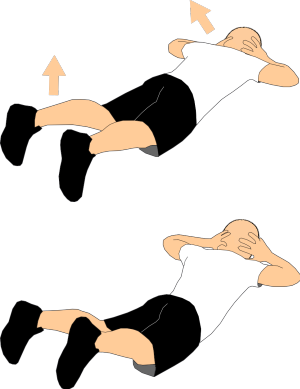

- 床にうつ伏せになり、両手を頭の後ろで組み、足は肩幅程度に開いて顔を床に向けます。

- 息を吸いながら、ゆっくりと背中を反らし、胸と脚を同時に床から浮かせるようにして身体を反らします。

- 最も反らした状態(トップポジション)で2~3秒キープします。

- 息を吐きながら、ゆっくりと元の姿勢に戻します。

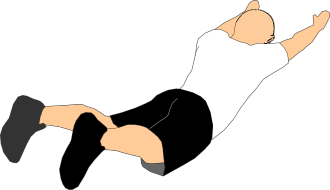

両手を前に伸ばして行う方法もあります。(スーパーマン・バックエクステンション)

注意点

- 使う筋肉を意識する

バックエクステンションのターゲットは、背中(主に脊柱起立筋)とお尻(臀筋群)です。

これらの筋肉がしっかりと収縮している感覚を意識しながら、動作を行いましょう。 - 可動範囲を意識しすぎない(反りすぎに注意)

目的は「大きく反ること」ではなく、ターゲットの筋肉を効果的に使うことです。

腰を反らしすぎると腰椎に過度な負担がかかり、腰痛の原因になるので注意しましょう。 - 勢いを使わない(動作はゆっくり行う)

上半身を持ち上げるときは、反動を使わずゆっくりと動作しましょう。

速く動かすと効果が薄れるだけでなく、過度に反って腰を痛める可能性があります。

元の位置に戻すときも、コントロールしながらゆっくり戻すのがポイントです。 - 目線は斜め前(首の角度)

上を見すぎたり、下を向きすぎると、首に余計な負担がかかります。

自然な姿勢を保つために、目線はやや前方の床(斜め下45度くらい)を見るようにしましょう。 - 痛みが出たら中止する

バックエクステンションは腰に負担がかかりやすい種目です。

少しでも違和感や痛みを感じた場合は、無理せずすぐに中止してください。

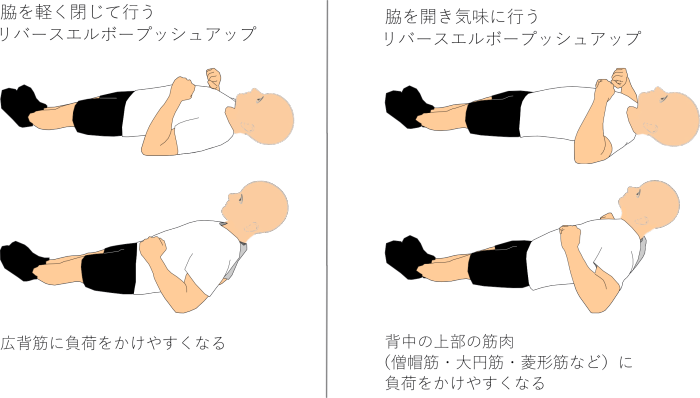

3.リバースエルボープッシュアップ

仰向けになり肘を使って上体を起こすことで、背中の筋肉(僧帽筋・広背筋・大円筋・菱形筋など)や肩の三角筋後部の筋肉を鍛えることができます。

方法

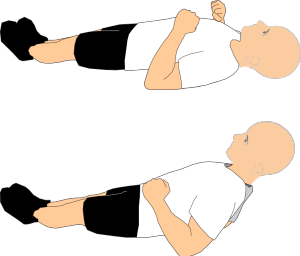

- 仰向けに寝て、肘は脇を少し開いた状態で床につけます。

- アゴを軽く引き、視線はお腹を覗き込むように向けます。

- 息を吸いながら、肘で床を押し、お尻を支点にして上体を持ち上げます。

- 上体を最も持ち上げた位置(トップポジション)で、2〜3秒キープします。

このとき、肩甲骨をしっかり寄せることを意識しましょう。 - 息を吐きながら、ゆっくりと元の姿勢に戻します。

注意点

- 背中を丸めない

上体を起こすときに背中を丸めずに、お尻を支点に上半身はまっすぐ保つようにしましょう。

背中を丸めてしまうと背中への負荷が抜けてしまい腹筋を使用するトレーニングとなってしまいます。 - 肩甲骨を寄せる

上体を持ち上げるときに肩甲骨をしっかりと寄せることを意識しましょう。

トップポジションでは肩甲骨をしっかりと寄せることを意識すると、背中の上部の筋肉(僧帽筋や大円筋や菱形筋など)に効果的に負荷をかけることができます。

- 背中の筋肉を意識する

リバースエルボープッシュアップは、背中の筋肉の収縮を感じやすい種目です。

動作中は、背中の筋肉の収縮によって床を押している感覚を意識しましょう。 - 動作のコントロール

動作は丁寧にコントロールして行います。

トップポジションで肩甲骨をよせるときには肘の位置も肩方へ引き寄せられてしまいます。

床から肘が離れないように肘をスライドさせながら肩甲骨をよせるようにしましょう。 - あごを軽く引く

上体を起こすときにあごを軽く引いておくと、正しい姿勢を保ちやすくなります。 - 肘の位置

肘を脇腹に付けるようにして、脇があまり開かないように動作を行うと、広背筋に負荷をかけやすくなります。

逆に脇をやや広げて動作を行うと、背中の上部の筋肉(僧帽筋や大円筋や菱形筋など)に負荷をかけやすくなります。

ただし、脇を広げて行う場合、肩関節への負担も大きくなる傾向がありますので、無理はしないようにしましょう。

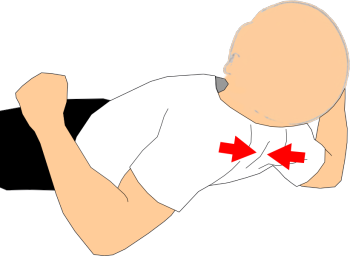

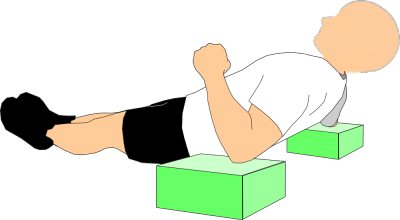

リバースエルボープッシュアップの欠点

リバースエルボープッシュアップの欠点としては、筋肉の成長に重要なストレッチポジションでの背中の筋肉の負荷がほぼ得られない点があげられます。

改善点としては肘が置ける台を利用してリバースエルボープッシュアップを行い可動域を大きくする方法もあります。

ご家庭であれば、雑誌などを利用すると高さの調整が行いやすいかと思います。

改善点があるとはいえ、ストレッチポジションでの背中の筋肉の負荷が得にくいことには変わりありません。

リバースエルボープッシュアップを取り入れる際には、他の背中のトレーニングとの組み合わせてとして行うといいでしょう。

まとめ

今回は、自宅で準備なしで行えるトレーニングということで、懸垂を省いた自重トレーニングを3つほどご紹介しました。

他にも、以前肩のトレーニングで紹介したパイクプッシュアップや逆立ち腕立て伏せも背中の筋肉(特に僧帽筋)に刺激を与える種目となります。

複数の種目を組み合わせてトレ―ニングを行っていきましょう。

また、基本的に背中の筋肉は腕を身体の前から後ろ(上前方から下後方、下前方から上後方)へ引くときに使われることが多いため、ウエイトを使用したトレーニングや懸垂が有効なトレーニングとなります。

ダンベルや懸垂台があれば、より効率的に背中のトレーニングを行うことができます。

ジムは利用せず自宅でのみトレーニングを行う場合は、設備を整えられることも検討してみるのもいいでしょう。

コメント