サイドレイズで理想の肩ラインを手に入れよう!

ショルダープレスと並び、肩トレの代表格とも言える「サイドレイズ」。

肩のトレーニングには欠かせない、重要な種目の一つとして挙げられます。

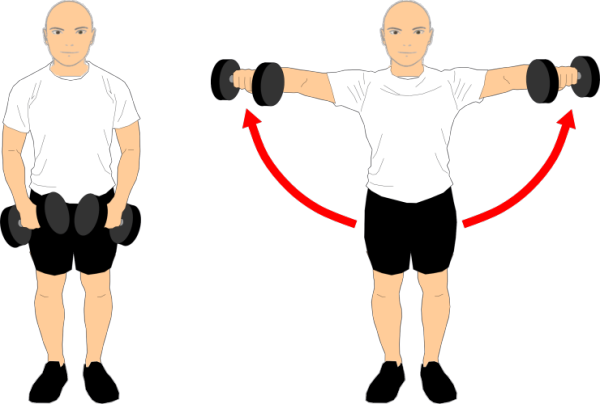

サイドレイズは、手を左右に広げ、弧を描くようにウエイトを引き上げるトレーニングです。

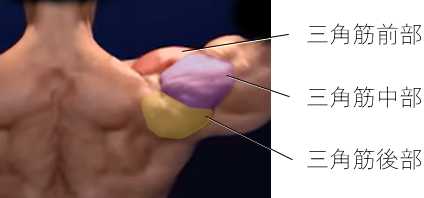

肩関節のみが可動する「アイソレーション種目」であり、肩の筋肉である三角筋の中でも特に中部を集中的に鍛えるトレーニングです。

三角筋中部は肩の側面に位置する筋肉で、鍛えることにより肩の外側に厚みが増し、肩幅を広く見せる効果があります。

その結果、逆三角形の力強い印象の上半身を作り上げることが可能となります。

見た目のインパクトを大きく左右する三角筋中部を鍛えることで、Tシャツやスーツが似合う体型を作ることができます。

また、肩の可動域を向上させ、四十肩、五十肩などの年齢による肩トラブルの予防や基礎謝量を向上させる効果が期待できます。

サイドレイズは一見シンプルで初心者にも取り組みやすそうに見えますが、正しいフォームで行おうとすると意外と難易度が高く、三角筋中部に効果的に刺激を入れるのが難しい種目でもあります。

今回は、初心者にもわかりやすく、効果的なサイドレイズの行い方と効果を最大化させるポイントを紹介していきます!

小さな意識の差で、効き方がかなり変わります!

サイドレイズの方法

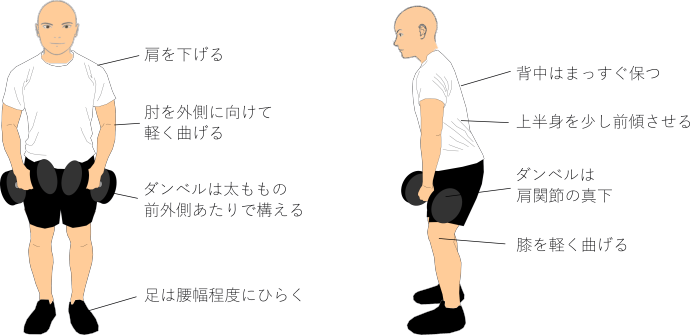

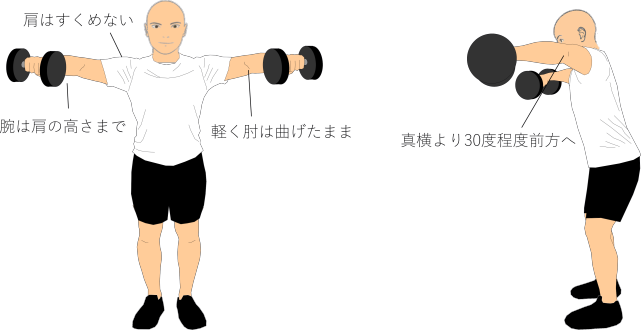

スタートポジション

- ダンベルを両手に持ち、足は腰幅程度に開いて立ちます。

- 背中が丸まらない、反らないようにお腹に力を入れて体幹を保ち、上半身を少し前傾させ、身体を安定せやすいように膝を軽く曲げます。

- 体の側面に向けて肘を軽く曲げ、肩を落として、ダンベルは肩関節の真下、太ももの前外側辺りで構えます。

動作

- 肩の高さまで腕を横に持ち上げる

- 軽く肘を曲げたまま、真横より少し前方(30度程度)へ、両手を広げて腕を肩の高さまで引き上げます。

- 上げる際には、ダンベルよりも肘を引き上げるように意識します。

- 可能であれば、腕を上げた状態で1~2秒停止させます。

- ゆっくり下ろす

- 肩の高さまで上げたら、重さに耐えながらゆっくりと元のポジションに戻していきます。

- 繰り返す

- 回数の目安

- 筋肥大目的:10~15回 × 3セット

- 引き締め目的:20回以上 × 3セット

サイドレイズのポイント

サイドレイズはシンプルに見えてフォームが乱れやすく、実は「正しく効かせる」のが意外と難しい種目でもあります。

ポイントを押さえ、しっかり三角筋に効かせつつ、怪我をしないように注意しましょう。

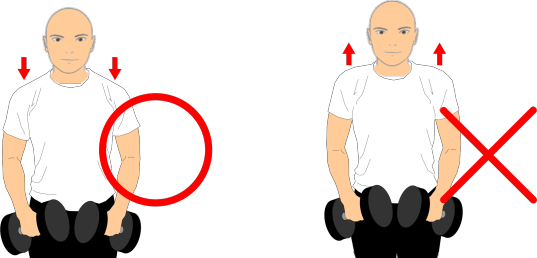

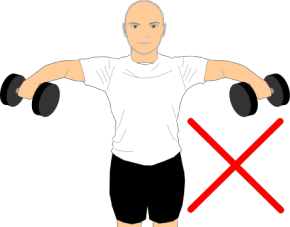

反動を使わない

反動を使ってダンベルを持ち上げると、三角筋に効果的な負荷がかかりません。

また、勢いをつけることでフォームが崩れやすく怪我の原因となることもあります。

ダンベルを持ち上げるときは、上半身は安定させ、膝の反動は使わず肩の筋肉の力だけで行うようにしましょう。

あえて反動を利用することもあるのですが…

筋トレのセットの終盤でウェイトが上げれなくなった時、反動を用いてさらに数回回数を追加する方法(チーティング)もあります。

また、同様にあえて反動を使い高重量を扱い、ネガティブフェーズでウエイトをコントロールしながら下ろすことで、筋肉を追い込むテクニックもあります。

ただし、これらは筋肉や関節への負担が大きい上に、反動を使うためフォームも乱れやすくなるため、中〜上級者向けのテクニックとなります。

まずは、反動を使わない基本的な方法で行ない、反動を利用する場合は、ある程度慣れてから行なうことをお勧めします。

無理に高重量を扱わない(コントロール可能な重量で丁寧に行う)

サイドレイズは無理に高重量を扱うより“筋肉に効かせる”ことを重視する方が効果的です。

重すぎるウエイトを使うとフォームが崩れやすくなり、効果的に肩の筋肉に負荷をかけることが難しくなります。

さらに、肩関節は構造が複雑で怪我のリスクも高い部位です。

無理に高重量のダンベルを扱うと関節に過度な負担がかかる可能性があります。

サイドレイズはフォームを重視するトレーニングです。

まずは軽い負荷で正しいフォームを身につけることが大切です。

初めて行う場合は、男性は5kg以下、女性は1〜2kg程度から始められることをお勧めします。

慣れてきたら、フォームを崩さない範囲内で徐々に重量を増やしていきましょう。

三角筋を常に意識して行う

サイドレイズは、肩関節のみが可動する「アイソレーション種目」であり、肩の筋肉である三角筋の中でも特に中部を集中的に鍛えるトレーニングです。

この種目では、三角筋中部にピンポイントで負荷をかけることが目的となるため、正しく三角筋に刺激が入っているかどうかが非常に重要です。

トレーニング中は肩の筋肉(三角筋)に意識を集中させ、筋肉がしっかり収縮し、伸びている感覚を感じながら動作を行いましょう。

筋トレにおいては、鍛えている筋肉を意識することで、その部位がより効果的に働き、トレーニングの成果が高まります。

この特定の筋肉を意識しながらトレーニングを行うことを、「マインド・マッスル・コネクション(mind-muscle connection)」と呼びます。

軽く肘を曲げた状態を保つ

動作中は、肘を軽く曲げた状態を固定し保つようにしましょう。

肘の角度が不安定だと腕全体で力を使ってしまい、肩の筋肉に十分な刺激が伝わりません。

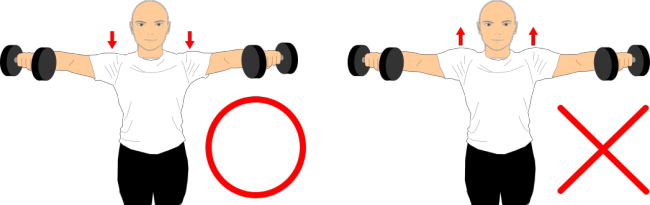

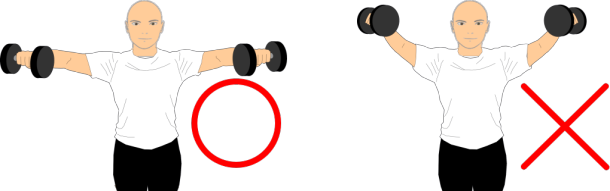

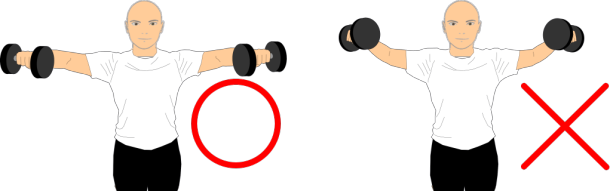

肩をすくめない

肩をすくめる動作は、僧帽筋を使って肩甲骨を引き上げる動きです。

そのため、サイドレイズ中に肩をすくめてしまうと、負荷が僧帽筋に逃げてしまい、狙いたい三角筋に十分な刺激が入りにくくなります。

三角筋にしっかり負荷を集中させたい場合は、肩をすくめないように意識することが重要です。

「肩を耳から遠ざける」ような意識で動作を行うと、肩がすくむのを防ぎやすくなります。

肘を上下に上げるのではなく、大きく弧を描くように肩の高さまで上げるようにしましょう。

初心者に多く見られるミスとして、スタートポジションの時点で肩に力が入ってしまっているケースがあります。

スタートポジションでは肩をリラックスさせ、しっかりと落とした状態を作ることを心がけましょう。

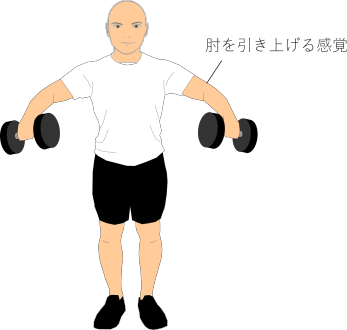

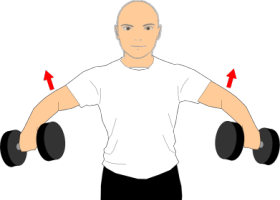

腕は肘(ひじ)を上げる意識で行う

ダンベルを上げる際は、手で持ってるダンベルを上げるというより、肘を引き上げる感覚で行います。

この意識も非常に重要です。

肘の角度を固定し、肘を持ち上げる動作に伴ってダンベルが一緒に持ち上がってくるくらいの感覚でいいくらいです。

肘より先行してダンベルが上がらないようにしましょう。

肘は肩よりも高く上げない

基本は、肘は肩の高さ(地面と上腕が平行になる高さ)までで止めるようにしましょう。

肩より高く上げると、肩がすくみやすくなり三角筋だけでなく僧帽筋や背中の筋肉まで連動して動いてしまいます。

さらに、肩関節に無理な可動域が発生し、関節への負担が大きくなります。

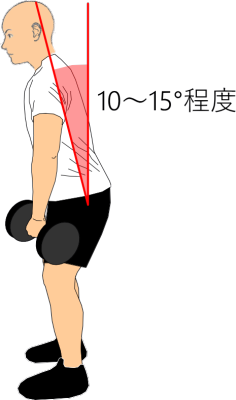

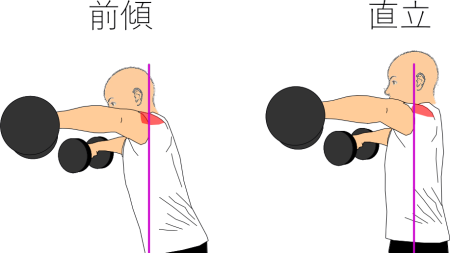

上半身を少し前傾させる

三角筋中部は、直立した状態では腕を腕を真横に持ち上げる動作で主に使われます。

しかし、この動作では肩がすくみやすくなり、僧帽筋に負荷が逃げやすくなるため、三角筋中部への刺激が分散しやすくなります。

さらに、腕を肩の真横に上げると、肩の腱(特に棘上筋)が、肩峰という骨の下で圧迫されやすくなります。

この状態は「インピンジメント症候群(肩の挟み込み)」を引き起こす原因になる可能性があり、肩関節への負担が大きくなりやすいフォームとなります。

これらの問題点の解決策として、上体を軽く前傾させるフォームが効果的です。

上体を少し前に倒すことで、肩甲骨が動きにくくなり、僧帽筋が関与しにくくなります。

同時に、肩関節にも無理がかかりにくくなり、より自然な軌道で腕を持ち上げることが可能になります。

ただし、前傾しすぎると三角筋後部に刺激が入りやすくなるため、前傾角度は10〜15度程度を目安に、あくまで「軽く」前傾する程度で行いましょう。

また、前傾姿勢を安定させるには、膝を軽く曲げ、腹部にしっかり力を入れて体幹を固定することが重要です。

これにより、フォームのブレを防ぎ、安全かつ効果的に動作を行うことができます。

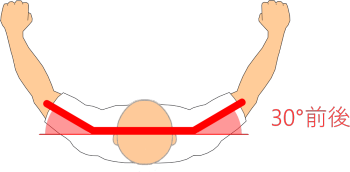

腕はやや前方(30度程度)に上げる

前記したように、腕を肩の真横に上げると、肩関節の構造上、無理な動きが生じやすく、関節への負担も増してしまいます。

また、このフォームでは肩をすくめて僧帽筋に頼る動きが出やすくなるため、狙った筋肉(主に三角筋中部)に適切な刺激が入りにくくなることもあります。

肘を肩の真横ではなく、やや前方(30度程度)に上げるようにすると、肩関節への負担を軽減し、より安全かつ効果的にトレーニングを行うことができます。

ただし、肘を軽く曲げた状態で上げますので、ダンベルの位置はさらに前になります。

『体感的には40~45度程度前方に!』といった感覚になります。

しかし、『それでは三角筋前部~中部の前側に負荷が偏ってしまうのではないか?』と思う方もいるかもしれませんが、その疑問はごもっともです。

そこで、上半身をやや前傾させる姿勢が再び効果を発揮します。

上体を軽く前傾させた状態で腕をやや前方に上げると、三角筋中部の筋繊維の走行により一致しやすくなり、狙いたい三角筋中部にしっかりと刺激を与えることができます。

つまり、

- 上半身を少し前傾させる

- 腕を真横よりやや前方(30度程度)に上げる

この2つを組み合わせることで、サイドレイズの効果を最大限に引き出すことができます。

また、ダンベルの軌道が不安定だと負荷が均等にかからず、効果が低減するだけでなく、肩関節に過度なストレスがかかることもあります。

腕の動きがぶれないように軌道を安定させ、動作は常にゆっくりとコントロールしながら行いましょう。

小指側を少し高く上げる(ただし注意点あり)

ダンベルを持ち上げる際に小指側をやや高くすることで、三角筋中部に負荷がかかりやすくなる場合があります。

小指側をやや高くするフォームの目的は、肩の外旋を防ぎ、三角筋中部に効かせやすいポジションを作ることにあります。

サイドレイズで肘を肩の高さまで上げた状態では、肘の向き(肘頭=肘のとがった部分)が体の後ろを向いている状態が、肩関節におけるニュートラルなポジション(内旋と外旋の中間位)となります。

肘頭の向きがそれより下向きになると、肩が外旋していることになります。

つまり、手首が肘より高くなっている状態です。

肩関節が外旋していると、腕や三角筋前部へ刺激が逃げてしまいます。

三角筋中部に効かせたいのに、うまく刺激が入らないという方は、肩が外旋してしまっている可能性があります。

このようなときは、小指側をわずかに高くする意識でダンベルを上げると、自然と肘頭が横に向きやすくなり、三角筋中部の筋繊維と動きの方向が一致しやすくなります。

ー 注意 ー

ただし、小指側を高くすることには注意点があります。

小指側を高くするということは、前腕を内側にひねる動き(前腕の回内)、および肩関節を内側にひねる動き(肩の内旋)ということになります。

では、『肩関節は内旋させてサイドレイズを行えばよいのか?』ということになりますが、実はそうではありません。

肩関節を内旋すると、上腕骨の大結節(肩の外側の骨の出っ張り)が、肩峰(けんぽう)という肩の屋根の部分に近づいてしまいます。

この状態で腕を上げると、腱板(特に棘上筋)や滑液包が肩峰に挟まれやすくなります。

インピンジメント(肩の挟み込み症候群)のリスクが増加し、炎症や痛みの原因となることがあります。

小指側を高くする意識で行ったばかりに、肩関節の内旋が生じ、肩を痛めてしまうという事例も起こり得るということになります。

まとめると、

『ダンベル(手)が肘より先に上がっている状態(肩の外旋)が起こっている場合は、小指側を高くするようにダンベルを上げるとフォームの修正に効果的な場合がある。』ということで、

『肩の外旋が防げていれば、小指側を高くすることにこだわる必要はない。』ということになります。

小指側を高くすることで痛みや違和感を感じる場合は、肩関節の内旋によって、インピンジメント(肩の挟み込み症候群)のような悪影響が出ている可能性があります。

ダンベルの角度にこだわらず、ニュートラルに保つようにしましょう。

トップで1~2秒停止する(可能ならでOK)

必須ではありませんが、効果を高めるためのテクニックとして、「トップで1~2秒停止する」という方法があります。

これにより、筋肉が負荷を受けている時間、いわゆる「タイムアンダーテンション(Time Under Tension/TUT)」が増加します。

TUTとは、筋トレ中に筋肉が緊張し続けている時間を指し、各セットや動作中に筋肉へ与える刺激の量に大きく関わります。

ただし、限界に近い重量ではトップでの静止が難しくなるため、比較的軽い重量で行う場合にこのテクニックを取り入れると効果的です。

ダンベルを下ろすときはゆっくり

ダンベルを下すときは、重力に逆らうように負荷を感じながらゆっくりと丁寧に下ろすと効果的です。

筋肉が伸ばされながら力を発揮する「エキセントリック収縮」を得やすくなります。

上げる動きを少し速く(1秒程度)、下ろす動きはゆっくり(2~3秒程度)と意識するといいでしょう。

呼吸の調整

適切な呼吸は力を発揮しやすくし、安定性を高めます。

呼吸はダンベルの動きに合わせて行います。

息を吸いながらダンベルを肩の高さまで持ち上げます。

その後、息を吐きながらゆっくり元の位置までダンベルを下ろします。

トレーニング中は呼吸を止めないようにしましょう。

呼吸を止めると血圧が上昇し、心臓や血管に負荷がかかる恐れがあります。

まとめ

これらのフォームのポイントを意識して改善することで、サイドレイズの効果を最大限に引き出すとともに、肩への負担やケガのリスクを大きく軽減することができます。

また、今回はお伝え出来ませんでしたが、サイドレイズの欠点も存在します。

その件については、次回お伝えしたいと思います。

冒頭でもお伝えしたように、サイドレイズは一見シンプルな種目に見えますが、正しいフォームで行おうとすると意外と難しく、繊細な意識が求められます。

今回の内容が、フォームの見直しやトレーニングの質を高めるヒントになれば幸いです。

フォームを改善する際は、鏡を使って動作をチェックしたり、トレーナーや経験豊富な仲間からアドバイスをもらったりするのも非常に有効です。

安全かつ効果的なトレーニングを目指して、ぜひ意識してみてください。

コメント