太くてたくましい腕を作る!「ハンマーカール」の魅力と効果とは?

通常のアームカールは、手のひらを正面に向けて行うのですが、ハンマーカールは、ダンベルを縦に握った状態でカール動作を行います。

ダンベル(前腕)の向きを変えることで、通常のアームカールとは異なる刺激を与えることができます。

今回は、フォームの違いが筋肉にどう影響するのか、ハンマーカールのメカニズムと実践ポイント、効果を高めるコツ、よくある間違いをわかりやすく解説していきます。

ハンマーカール

ハンマーカールは、一般的なダンベルカールと動作が似ていますが、ダンベルを縦(手のひらを内側)に握ったまま肘を曲げて持ち上げる、腕のトレーニング種目の一つです。

この「縦持ち」のフォームが、名前の由来でもある “ハンマーを振る動き” に似ていることから、ハンマーカールと呼ばれています。

鍛えられる主な筋肉

ハンマーカールは手の向きを縦向き(ニュートラルグリップ)に変えるだけで、刺激される筋肉が大きく変化します。

メインターゲット

1.上腕筋 (上腕)

2.腕橈骨筋 (前腕)

補助的に鍛えられる筋肉

3.上腕二頭筋(特に長頭)

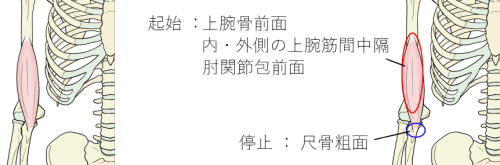

1.上腕筋

上腕筋は、上腕二頭筋の深層に位置する筋肉で、肘関節の屈曲筋として働き、腕の太さ(特に上腕の厚み)に大きく関与します。

上腕筋は、停止部が尺骨粗面(肘付近)になります。

尺骨は前腕の回内・回外運動にほとんど関与しないため、前腕の向きに関わらず安定して力を発揮します。

対して、上腕二頭筋は停止部が橈骨粗面(前腕の外側)となります。

橈骨は前腕の回旋に伴ってねじれるように動くため、上腕二頭筋の収縮には肘関節の屈曲だけでなく、前腕の回外(手のひらを上に向ける動作)という作用も含まれます。

このため、上腕二頭筋は「回外+屈曲」の状態で最大収縮する構造になっており、手のひらを上に向けたアームカール(スーパネイテッドカール)で最も活性化されます。

しかし、ハンマーカールでは手のひらが内向き(ニュートラルグリップ)となるため、上腕二頭筋の回外作用は発揮されず、筋肉の収縮がやや不完全になります。

つまり、ハンマーカールでは上腕二頭筋の関与は相対的に弱まり、代わって上腕筋が主導的に働くことになります。

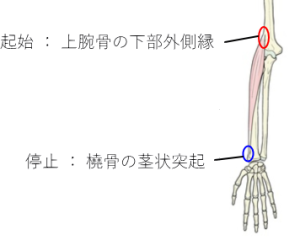

2.腕橈骨筋

ハンマーカールでは、通常のアームカールと比べて前腕の筋肉、特に腕橈骨筋が強く関与します。

腕橈骨筋は前腕の外側に位置し、肘関節の屈曲を補助するほか、前腕が回内位または回外位から中間位に戻る際の回旋動作(回内・回外)にも関与します。

前腕の安定性や力の伝達にも関与する重要な筋肉です。

鍛えることで、前腕のボリュームアップ効果も期待できます。

この筋肉は、上腕骨の下部外側縁外側から始まり、橈骨の茎状突起(遠位端)に付着しています。

その構造上、腕橈骨筋は前腕をニュートラルグリップ(回内と回外の中間位)にした状態で最も自然な筋線維の走行となり、最も力を発揮しやすくなります。

つまり、ニュートラルグリップで行うハンマーカールは、腕橈骨筋が最も力を発揮しやすく、効率的に負荷をかけられる構造的に理想的なポジションといえます。

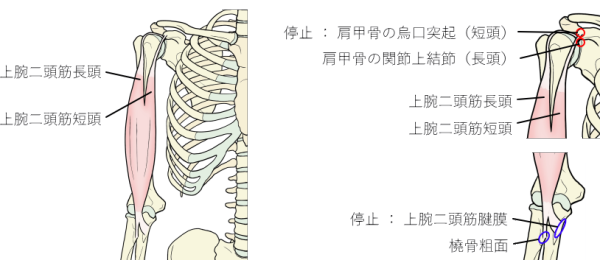

3.上腕二頭筋(特に長頭)

回外動作がない分、通常のアームカールほど強く作用しませんが、上腕二頭筋も補助的に使用されます。

上腕二頭筋の中では特に長頭が使われます。

ハンマーカールの特徴

- 上腕筋・腕橈骨筋が主に鍛えられる

この項目に関しては、「鍛えられる主な筋肉」で説明した通りです。

特に前腕(腕橈骨筋)を鍛えられるのが大きな特徴です。 - 手首に優しい自然なフォーム

前腕を回内と回外の中間位(ニュートラルグリップ)で動作を行うため、手首や肘への負担が少なく、初心者にも取り入れやすい種目といえます。

ハンマーカールの方法(やり方)

主な実施パターン

ダンベルカールと同様にハンマーカールには以下のような方法があります。

| 両手同時に持ち上げる | ダブルハンマーカール | 両腕を同時に動かすことで時間効率が高く、左右の筋力バランスを整えやすい。 |

| 交互に片手ずつ持ち上げる | オルタネイトハンマーカール | 一方ずつ集中できるため、フォームの崩れを防ぎやすく、筋肉の収縮を意識しやすい。ダンベルは両手に持つ。 |

| 完全に片腕ずつ行う | シングルアームハンマーカール | 片腕ずつ丁寧に行うことで、左右差の補正や筋肉の収縮をより強く意識できる。ダンベルは実施する片手のみ持つ。 |

どのスタイルも一長一短があるので、目的や好みに応じて使い分けましょう。

今回は、両手同時に持ち上げる (ダブルハンマーカール) で説明します。

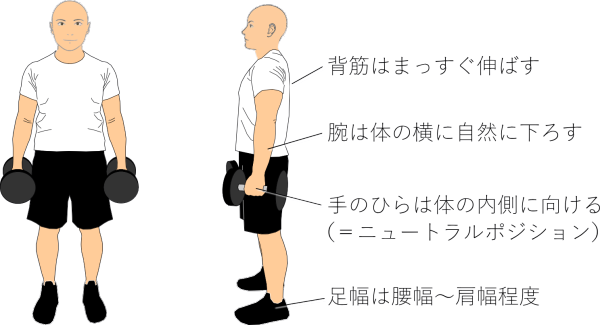

スタートポジション

- 両手にダンベルを持ち、手のひらが内側になるように、腕は体の側面に自然に下ろす

- 足は腰幅~肩幅に開いてまっすぐ立つ

- 肘は体の横に固定し、上腕を動かさないよう意識する

- 背筋を伸ばし、姿勢をまっすぐに保つ

動作

- 息を吐きながら、ダンベルを縦持ちの状態のまま両手のダンベルをゆっくりと持ち上げる(カール動作)

肘の位置は変えず(固定)、肘を曲げてダンベルを肩の方へ引き上げます。

立位でのカールは肘の位置が90度付近で負荷が最も強くなります。

90度もしくはその少し上までは収縮させるようにしましょう。

- 持ち上げたら、一瞬(1秒程度)キープ。

- 息を吸いながら、上げるときと同じ軌道でゆっくり元の位置までダンベルを下ろす

重力に任せず、ダンベルをコントロールしながらゆっくりと下ろすことで効果的に筋肉を刺激します。

下ろすときも筋肉に負荷をかける意識が大切です。

回数・セットの目安(初心者向け)

- 10~12回 × 3セット

- 重すぎない重量で、丁寧に効かせるフォームを優先しましょう。

ハンマーカールのポイント・注意点

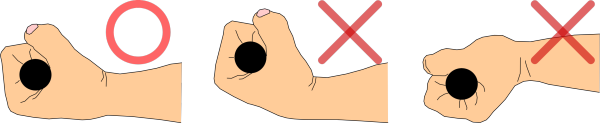

- 手首を巻き込まない・反らさない(まっすぐ固定)

手首が不安定な状態で動作を行うと、ケガの原因となることもあります。

特に、手首を内側に巻き込んだり反らせたまま持ち上げると、関節に余計な負荷がかかりやすく、ターゲットとなる筋肉にも適切な刺激が入りません。

常に手首はまっすぐをキープしてダンベルを握ることを意識しましょう。

- 肩や首に力を入れない

ハンマーカールの際に肩がすくんでしまうと、僧帽筋や首周りの筋肉に負荷が分散してしまい、上腕筋や腕橈骨筋への刺激が弱くなります。

肩はリラックスさせて、首にも力が入らないよう注意しましょう。

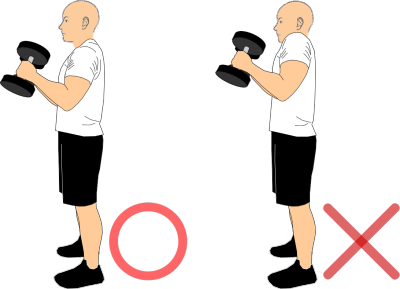

- 反動を使わない

ダンベルを持ち上げるときに、体を後ろに反らせたり、膝を使って反動をつけるのはNGです。

こうした動作では、上腕筋や腕橈骨筋への負荷が逃げてしまい、代わりに腰や肩へ余計な負担がかかる恐れがあります。

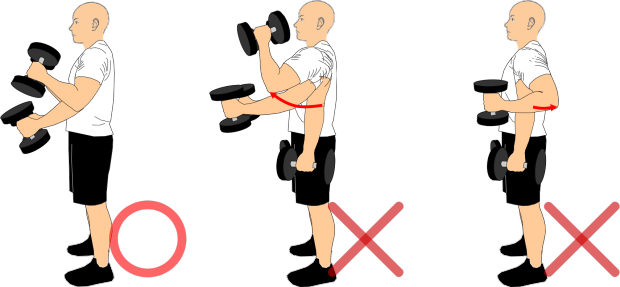

背筋をまっすぐに伸ばし、肘をしっかりと固定したまま、コントロールした動作で上下させましょう。 - 肘は体の横に固定する(動かさない)

ハンマーカール動作中に肘が前に出たり、後ろに引けるなど、動かないように注意しましょう。

肘の位置が不安定になると、ターゲットとなる筋肉から負荷が逃げてしまい、トレーニング効果が薄れてしまいます。

肘は体の真横にしっかりと固定し、肩に力が入らないよう意識しながら、肘関節の動きだけでダンベルを上げ下げしましょう。

- ダンベルはコントロールしてゆっくり下ろす(ネガティブ動作を大切に)

下ろす動作(=ネガティブ動作)も筋肥大には非常に重要です。

腕をストンと落とすような動作では筋肉への刺激が弱くなり、トレーニング効果が半減します。

重力に逆らうように、ゆっくりとコントロールして下ろすことを意識しましょう。

力を抜かず、最後まで集中して動作を行うことが大切です。 - 重量設定は目的に合わせて選ぶ(重すぎるダンベルは使わない)

見栄や意地で適正重量を超えたダンベルを選ぶと、フォームが崩れて効果が出づらくなるだけでなく、怪我のリスクも高まります。

まずは正しいフォームを維持できる重量で行うことが最優先です。

反動を使わず、コントロールできる範囲で選びましょう。- 筋肥大を目指す場合:8〜12回がギリギリできる重量

引き締めや持久力アップが目的の場合:20〜30回できる軽めの重量

- 筋肥大を目指す場合:8〜12回がギリギリできる重量

- 呼吸の調整(動作中は止めない)

ハンマーカールに限らず、トレーニング中の呼吸は非常に重要です。

力を入れるタイミング(ダンベルを上げるとき)で息を吐き、戻すタイミング(下ろすとき)で息を吸うのが基本です。

上げるときに「フッ」と吐き、下ろすときに「スッ」と吸うイメージで呼吸を整えましょう。

呼吸を止めてしまうと血圧が急上昇し、めまいや力みにつながる恐れもあるため、動作中は自然な呼吸を意識することが大切です。

まとめ

ハンマーカールは上腕筋や腕橈骨筋を強化することで、腕全体の厚みと安定性を向上させることができる種目です。

「二頭筋だけでなく、前腕まで含めて腕全体をバランスよく鍛えたい人」におすすめのトレーニングとなります。

トレーニングの使い分け

| 種目名 | 主なターゲット筋肉 | 特徴 |

|---|---|---|

| アームカール | 上腕二頭筋・上腕筋 | 手のひらを上に向けることで回外が強調され、上腕二頭筋が活性化する |

| ハンマーカール | 上腕筋・腕橈骨筋 | ニュートラルグリップで上腕二頭筋の活動が抑制、腕橈骨筋が活性化される |

特に初心者でも扱いやすく、フォームの習得も比較的簡単なので、腕トレメニューにぜひ取り入れてみましょう。

また、必要に応じて「片手ずつ行う」「座って行う」「ケーブルやマシンで応用する」など、バリエーションもあります。

まずは今回説明した、基本のスタンディング・ダンベル・ハンマーカールからマスターしてみましょう!

コメント