リアレイズの効果を最大化するために…

前回は、リアレイズの基本となる「スタンディング・ダンベルリアレイズ」について解説を行いましたが、まだ解決できていない課題がありました。

今回は、特に気になる2つの問題点に着目し、それぞれに対する効果的な対策を紹介していきます。

リアレイズにおける問題

1. 前傾姿勢の保持が困難

2. ストレッチポジションで負荷が抜けやすい

1. 前傾姿勢の保持が困難

スタンディングで行うリアレイズは、上体を前傾させた姿勢を保ちながら動作するため、フォームの安定性や姿勢の維持が難しくなりがちです。

特に初心者の方は、体幹の筋力が不十分だったり、正しいフォームにまだ慣れていないことから、動作中に姿勢が崩れやすくなります。

さらに、腰痛を抱えている方や、腰・背中に不安を感じている方にとっては、前傾姿勢そのものが負担となり、リアレイズを正しいフォームで行うことが難しく感じられる場合もあります。

2. ストレッチポジションで負荷が抜けやすい

スタンディングのダンベルリアレイズには、腕を下ろした位置(いわゆるストレッチポジション)で負荷が抜けやすいという問題があります。

これは、ダンベル種目が重力に対して垂直方向にしか負荷をかけられないという特性によるもので、腕が体の真下にある状態では三角筋後部にほとんどテンションがかからなくなってしまうためです。

しかし、筋肉の成長においてストレッチポジションでの負荷刺激は非常に重要とされており、この点はリアレイズにおける大きなデメリットといえます。

対策

こうした問題に対しては、以下のようなバリエーションが有効となります。

- シーテッド・ベントオーバー・リアレイズ

ベンチや椅子に座って行うことで、下半身を安定させやすく、姿勢の崩れを防ぎやすくなります。 - インクライン・リアレイズ

インクラインベンチに上体を預けることで、腰への負担を軽減しながら三角筋後部に集中できます。 - サイドライイング・リアレイズ

フラットベンチに横向きに寝た状態でリアレイズを行います。

三角筋後部にしっかりストレッチをかけることができます。 - ケーブル・リアレイズ

ケーブルを使うことで、常に張力がかかり、ストレッチポジションでも筋肉に負荷をかけられます。

負荷のかかる方向を自由に調整できる点がメリットです。

バリエーションも豊富で前傾姿勢を取らずにリアレイズを行うこともできます。

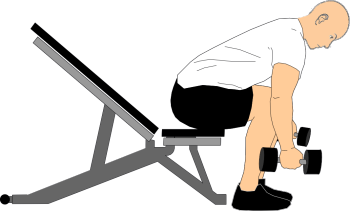

シーテッド・ベントオーバー・リアレイズ

ベンチなどに腰掛けて前傾姿勢で行うリアレイズです。

| 姿勢の安定性 | △ |

| ストレッチポジションで負荷 | × |

※個人的な感想です。

シーテッド・ベントオーバー・リアレイズのメリット

- 体幹の安定性が高い

- 座った状態で行うことで、立位に比べて体のブレが少なく、フォームを安定させやすくなります。

- 三角筋後部に集中しやすい

- 体幹が安定することで、余計な力みや動きが減り、三角筋後部に意識を集中しやすくなります。

- 反動を使いにくい

- 座って行うことで、上体を振るなどの反動を使いにくくなり、反復動作の精度が向上します。

シーテッド・ベントオーバー・リアレイズのデメリット

- 窮屈な姿勢になりやすい

- 座った状態で上体を深く前傾させると、腹部と太ももが接近し、空間的な余裕がなくなります。

その結果、腹部が圧迫されて呼吸がしづらくなったり、動作中の快適さが損なわれることがあります。

また、脚との距離が近くなるため、ダンベルを下ろすスペースが制限され、腕の可動域が狭くなる場合もあります。

座面が高めの椅子やベンチを使用すれば、こうした問題はある程度軽減できますが、それでも「しっくりこない」と感じる方は少なくありません。

- 座った状態で上体を深く前傾させると、腹部と太ももが接近し、空間的な余裕がなくなります。

- 体幹への刺激が少ない

- 座って行うことで姿勢が安定する反面、体幹や姿勢保持のための筋肉への刺激は少なくなります。

そのため、スタンディングのリアレイズに比べると、体幹強化の効果はやや低くなります。

- 座って行うことで姿勢が安定する反面、体幹や姿勢保持のための筋肉への刺激は少なくなります。

- ストレッチポジションで負荷が抜けやすい

- 腕を下ろした位置(ストレッチポジション)では、ダンベルが重力方向に垂直にぶら下がるため、三角筋後部への負荷がほとんどかからなくなります。

この点は、スタンディングと同様の弱点と言えるでしょう。

- 腕を下ろした位置(ストレッチポジション)では、ダンベルが重力方向に垂直にぶら下がるため、三角筋後部への負荷がほとんどかからなくなります。

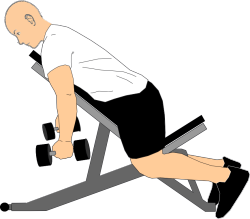

インクライン・リアレイズ

インクラインリアレイズは、インクラインベンチに胸をつけた状態でうつ伏せになり、リアレイズ動作を行うトレーニング種目です。

| 姿勢の安定性 | 〇 |

| ストレッチポジションで負荷 | × |

※個人的な感想です。

インクライン・リアレイズのメリット

- フォームが安定しやすい

- インクラインベンチにうつ伏せの姿勢で行うことで、体幹が固定され、フォームを安定させやすくなります。

身体が安定しやすいため、フォームの安定性を重視したい方や、体幹の筋力に自信がない初心者にもおすすめです。

- インクラインベンチにうつ伏せの姿勢で行うことで、体幹が固定され、フォームを安定させやすくなります。

- 背中や腰への負担が少ない

- 上体をベンチで支えるため、自力で前傾姿勢を維持する必要がありません。

腰や背中への負担が軽減され、ケガのリスクも低くなります。

腰痛持ちの方や、腰や背中に不安のある方でも比較的安心して取り組める種目です。

- 上体をベンチで支えるため、自力で前傾姿勢を維持する必要がありません。

- 反動を使いにくい

- ベンチで上半身が固定されるため、勢いや反動を使ったチーティング動作が起きにくく、ターゲット筋への刺激が逃げにくくなります。

- 三角筋後部に集中しやすい

- 背中や僧帽筋が関与しにくくなることで、三角筋後部に意識を集中させやすく、効率的に刺激を入れることが可能です。

インクライン・リアレイズのデメリット

- 体幹への刺激がほとんどない

- インクラインベンチに上半身を預けた状態で行うため、体幹や姿勢保持に関わる筋肉の使用はほぼなくなります。

その結果、スタンディング種目に比べると、全身的な筋力や安定性の向上という観点ではやや効果が限定されます。

- インクラインベンチに上半身を預けた状態で行うため、体幹や姿勢保持に関わる筋肉の使用はほぼなくなります。

- ストレッチポジションで負荷が抜けやすい

- 腕を下ろした位置(ストレッチポジション)では、ダンベルが重力方向に真下へ垂れるだけになるため、三角筋後部への負荷がほとんどかからなくなります。

この点は、スタンディングやシーテッドと共通する弱点となります。

- 腕を下ろした位置(ストレッチポジション)では、ダンベルが重力方向に真下へ垂れるだけになるため、三角筋後部への負荷がほとんどかからなくなります。

インクライン・リアレイズの方法

基本的にはスタンディングのリアレイズに準じるため、インクライン・リアレイズ特有のポイントに絞って解説します。

- ベンチの角度設定

- インクラインベンチの角度を30~45度程度に設定します。

もっと水平に近い角度でもいいのですが、あまりベンチを倒すと稼動中にダンベルが床についてしまいます。

腕を下ろした際にダンベルや手が床やベンチの脚部に当たらない角度を選びましょう。

- インクラインベンチの角度を30~45度程度に設定します。

- 姿勢の取り方

- 顔がベンチの端から出る位置で胸をつけると、顔やダンベルがベンチと干渉しづらくなり、動作がスムーズに行えます。

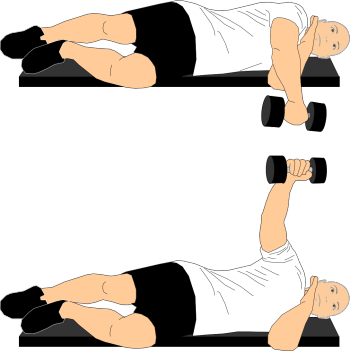

サイドライイング・リアレイズ

フラットベンチに横向きに寝た状態で片手ずつリアレイズを行います。

| 姿勢の安定性 | △ |

| ストレッチポジションで負荷 | 〇 |

※個人的な感想です。

サイドライイング・リアレイズのメリット

- ストレッチが効き、負荷が抜けにくい

- ストレッチポジションでも重力方向と動作方向が一致しやすく、負荷が抜けにくいという特徴があります。

- 可動域が大きい

- 通常のリアレイズよりも大きな可動域で効果的に三角筋後部を鍛えることができます。

- 背中や腰への負担が少ない

- ベンチに横向きに寝てリアレイズを行うため、前傾姿勢をとる必要がありません。

腰や背中への負担が少なくなり、ケガのリスクを軽減できます。

- ベンチに横向きに寝てリアレイズを行うため、前傾姿勢をとる必要がありません。

- 反動を使いにくい

- 上体がベンチに接しているため、反動が使いにくくなります。

サイドライイング・リアレイズのデメリット

- 体幹がブレやすい

- 横向きで寝た状態では、脚で踏ん張ることができないため、全身を安定させる支点が少なくなり、全身のバランスが取りにくくなります。

さらに、腕を上下に動かす際に上半身が自然と回旋しやすく、体幹がねじれたりブレたりしやすくなります。

スタンディングのリアレイズとは異なる形で体幹が不安定になり、フォームが崩れやすくなります。

- 横向きで寝た状態では、脚で踏ん張ることができないため、全身を安定させる支点が少なくなり、全身のバランスが取りにくくなります。

- 時間がかかる

- 片腕ずつ行う必要があるため、左右それぞれでセットをこなすことになり、両腕同時に行える種目に比べてどうしてもトレーニング全体の時間が長くなってしまいます。

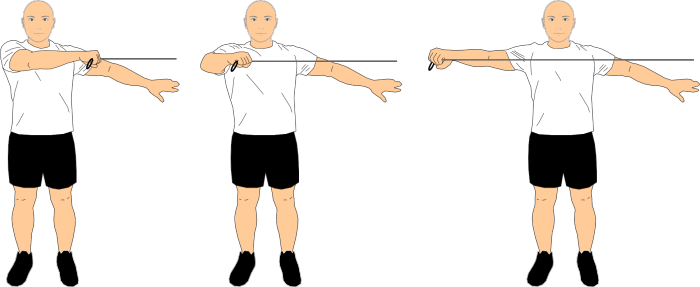

サイドライイング・リアレイズの方法

スタートポジション

- フラットベンチに横向きに寝ます。

サイドライイング=「横向きに寝た姿勢」 - 上側の手にダンベルを持ちます。

軽めのダンベル選びましょう。

トレーニングレベルにもよりますが、5kg以下でも十分です。 - 下側の腕はトレーニング動作の妨げとならない位置におきます。

頭を支えるように置く、反対側の肩・胸・脇腹に軽く添える、身体の近くで自然に伸ばしておくなどがあります。 - 身体を安定せやすいように両足は軽く曲げておきます。

- 上体(肩・背中・骨盤まで)は、まっすぐ横一直線になるようにします。

体幹がぐらつきやすいので注意しましょう。 - ダンベルを持った手は、床に対して自然に垂らします。

肘の位置が肩関節より頭側にならないように注意しましょう。

肩甲骨は寄せずに広げておきます。

三角筋後部がしっかりストレッチされていることを確認しましょう。

動作

- 上体が動かないように固定し、肘を軽く曲げた状態を維持したまま、手のひらを内側に向けて、肘を肩関節の真上にくるまで腕を横に持ち上げます。

ダンベルは地面に対して縦持ち(手のひらを足側に向ける)でも構いません。

上げる際には、ダンベルよりも肘を上げるように意識します。

肩をすくめたり・肩甲骨を寄せたりせずに、肩関節を起点に弧を描くように上げます。

身体が前後にブレやすいので、極力動かないようにしっかり体幹をコントロールしましょう。

- 息を吐きながらゆっくり下ろします。

重さに耐えるようにゆっくりとコントロールしながら元のポジションに戻していきます。

再び三角筋後部がしっかりストレッチされるまで下ろしましょう。 - 繰り返す

回数・セット数の目安

12〜15回 × 3セット

軽めの重量でやや多めの回数を行い、しっかり効かせるのがおすすめとなります。

サイドライイング・リアレイズのポイント

- 広い可動域で動かす

- サイドライイング・リアレイズの利点は、可動域を大きくとれる点です。

特に、ダンベルを下ろした時に、しっかりストレッチを効かせられる点が大きな利点となります

ダンベルを下ろす際は、三角筋後部がしっかり伸びる位置まで下ろし、そこから持ち上げることで、筋肉への刺激をより高めることができます。

ストレッチを意識した動作が、効果的なトレーニングにつながります。

- サイドライイング・リアレイズの利点は、可動域を大きくとれる点です。

- 身体が前後に動かないようにしっかり体幹をコントロールする

- 体幹が安定していなければ、三角筋後部に効果的に刺激を与えることができません。

動作中は身体が前後に揺れたり傾いたりしないよう、体幹をしっかりとコントロールしましょう。

- 体幹が安定していなければ、三角筋後部に効果的に刺激を与えることができません。

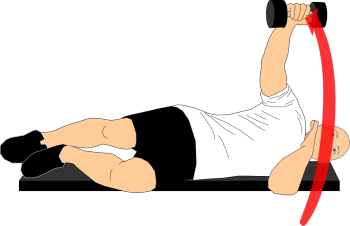

ケーブル・リアレイズ

ケーブルマシンを使うことで、張力の方向を自由に調整できるため、動作中に負荷が抜けるポイントを最小限に抑えることができます。

※イラストはバリュエーションの一つです。

| 姿勢の安定性 | ー※バリュエーションによる |

| ストレッチポジションで負荷 | 〇 |

※個人的な感想です。

ケーブル・リアレイズのメリット

- 負荷が抜けにくい

- ケーブルは張力の方向を自由に調整できるため、適切に調整すれば全可動域で負荷が抜けにくく、三角筋後部をしっかり追い込めます。

- 可動域が大きい

- マシンやダンベルと比べて、自由度が高く大きな可動域で動作可能。

より深くストレッチし、強く収縮させることができます。

- マシンやダンベルと比べて、自由度が高く大きな可動域で動作可能。

- バリュエーションが豊富

- ケーブル・リアレイズは、バリエーションが非常に豊富です。

立位・座位・上体の角度(直立・前傾)・片手・両手・クロスオーバーなど、狙いたい筋肉の部位や強調したい動作に合わせて柔軟に調整できます。

- ケーブル・リアレイズは、バリエーションが非常に豊富です。

ケーブル・リアレイズのデメリット

- ケーブルマシンが必要

- ケーブルマシンがないとできないため、自宅トレーニングには不向きです。

大半の方はジムに通う必要があります。

- ケーブルマシンがないとできないため、自宅トレーニングには不向きです。

- 的確なポジション調整が必要

- ケーブルの高さや立ち位置を適切に調整しないと、狙った部位に効きにくいこともあります。

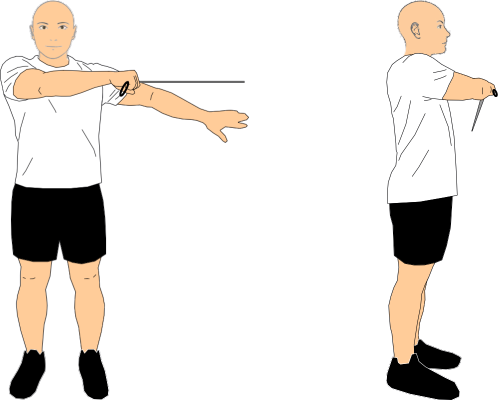

ケーブル・リアレイズ(立位・片手)の方法

ケーブル・リアレイズには、さまざまなバリエーションがあります。

今回はその中でも、「前傾姿勢の維持が難しい」「ストレッチポジションで負荷が抜けやすい」という2つの問題点に着目し、準備が簡単で前傾姿勢をとる必要のない、立ったまま行える方法をご紹介します。

スタートポジション

- ケーブルマシンのプーリー(滑車)の高さを肩の高さに設定します。

- シングルハンドルアタッチメントを装着します(または、グリップを使わずケーブルを直接握っても構いません)。

- プーリーが体の側面にくるように立ち、プーリーと反対側の手(片手)でハンドル(またはケーブル)を握って直立します。

必須ではありませんが、空いている方の手で支柱などに触れることができれば、体のブレを抑える補助とすることができます。 - 肩甲骨は寄せずに広げておきます。

スタートポジションでは、三角筋後部がしっかりとストレッチされていること、かつその状態で負荷がしっかりかかっていることを確認しましょう。

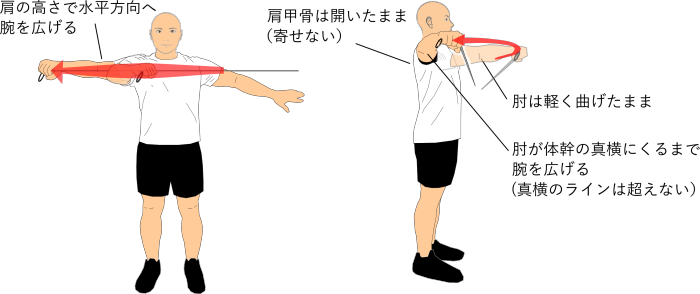

動作

- 息を吸いながら、肩の高さで水平方向へ肘が体の真横になるまで腕を広げます。

- 肘は軽く曲げた状態で固定し、肩甲骨は寄せずに、肩関節を起点に弧を描くように広げます。

腕を広げる際は、ダンベルよりも肘を横に広げるように意識し、肘の角度が固定された肘先は後からついてくるイメージで行います。

手や背中の力で引くのではなく、肩の後ろ(リア)の筋肉で動かす意識を持ちましょう。 - 腕を最大に開いた際は、肘は体の真横のラインを超えないようにしましょう。

真横のラインを超えてしまうと肩甲骨が動きやすくなり、三角筋だけでなく背中上部の筋肉まで関与して動いてしまうため、三角筋後部への刺激が分散してしまいます。

さらに、肩関節に無理な可動域が発生し、関節への負担が大きくなります。 - 動作中は体幹がブレない様にしっかりコントロールします。

- 肘は軽く曲げた状態で固定し、肩甲骨は寄せずに、肩関節を起点に弧を描くように広げます。

- 息を吐きながらゆっくり戻します

- 再び三角筋後部がしっかりストレッチされるまで下ろしましょう。

- 繰り返す

- 回数・セット数の目安

12〜15回 × 3セット程度

軽めの重量でやや多めの回数を行い、しっかり効かせるのがおすすめとなります。

- 回数・セット数の目安

まとめ

今回は、リアレイズの問題点である、前傾姿勢の維持が難しい、ストレッチポジションで負荷が抜けやすいといった課題に着目して対策をまとめてみました。

| 種目名 | 姿勢の安定性 | ストレッチポジションでの負荷 |

|---|---|---|

| シーテッド・ベントオーバー・リアレイズ | △ 座って行うため比較的安定するが、窮屈な姿勢になりやすい | ✕ ストレッチ時に負荷が抜けやすい |

| インクライン・リアレイズ | 〇 ベンチに上半身を預けられるため安定性が高い | ✕ ストレッチ時に負荷が抜けやすい |

| サイドライイング・リアレイズ | △ 背中や腰への負担は少ないが、脚で踏ん張ることができないため、体幹が回旋しやすい | 〇 しっかり下ろせば良好なストレッチを得られる |

| ケーブル・リアレイズ ※ケーブルマシンが必要 | ー ※バリュエーションによる | 〇 ケーブルの張力でストレッチでも負荷が抜けにくい |

これらの問題を理解し、フォームや種目のバリエーションを工夫することで、リアレイズの効果を最大限に引き出すことができます。

正しい知識と実践で、狙った筋肉にしっかり効かせていきましょう。

コメント