ダンベルの持ち方・フォームのポイント・効果・バリエーションをわかりやすく紹介。

「自重スクワットにも慣れてきたけど、そろそろ負荷を上げたい…」

そんな方におすすめなのが『ダンベルスクワット』です。

ダンベルの負荷をプラスすることで、筋肉への刺激がぐっと増し、より引き締まった下半身を目指せます。

使用する器具はダンベルだけなので、ご自宅でも比較的容易に準備することができます。

また、より重い重量を扱うバーベルスクワットの前段階(筋力強化・フォーム練習)としても利用できます。

今回は、初心者でも安全に行える「ダンベルスクワットの持ち方・フォーム」をわかりやすく解説します。

ダンベルスクワット

ダンベルスクワットとは、ダンベルを持って行うスクワットのことで、スクワット動作にダンベルを加えることで負荷を高め、下半身を中心に全身の筋肉を効率よく鍛えられるトレーニングです。

ダンベルさえあれば自宅でも手軽に行えるため、筋力アップや脂肪燃焼にも効果的なトレーニングです。

ダンベルスクワットの主な効果とメリット

- 筋力アップ

特に大腿四頭筋、ハムストリングス、大臀筋などの下半身の大きな筋肉を効率よく鍛えられます。 - 基礎代謝向上

筋肉量が増えることで、日常の消費カロリーが増え、痩せやすい体質になります。 - 脂肪燃焼効果

軽めの負荷で高回数(15〜20回程度)行うことで、心拍数が上がり、脂肪燃焼にも効果的です。

体脂肪の減少にも効果があります。 - 自宅でも行える手軽さ

ダンベルさえあればバーベルやマシンがなくても 省スペースで効果的なトレーニングが可能 です。

ジムに行く暇がない忙しい方や自宅トレ派にもぴったりです。

ダンベルスクワットのやり方

ダンベルの持ち方

ダンベルの持ち方も様々です。

目的やレベルに合わせて、やりやすい方法を選びましょう。

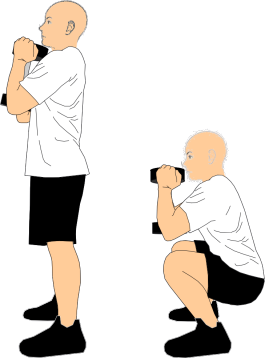

両手に一つずつ持つ(ダンベル2つ使用)場合

①両手を体の横に下げて持つ

②肩に乗せるように保持する

③鎖骨の前で保持する など

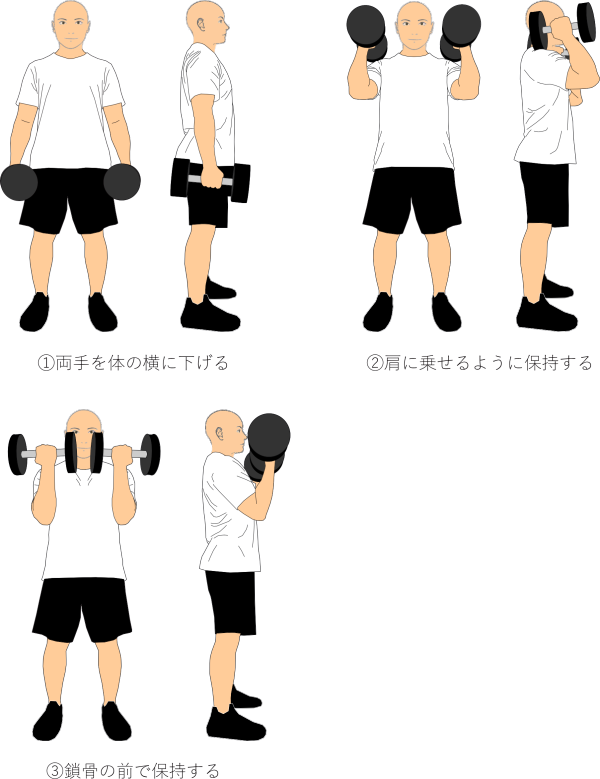

両手で一つ持つ(ダンベル1つ使用)場合

④体の前で下げる

⑤胸の前で保持する (この持ち方で行うスクワットは「ゴブレットスクワット」と呼ばれます) など様々です。

ゴブレットスクワットとは

ゴブレットスクワットとは、ダンベル(またはケトルベル)を両手で縦に持ち、胸の前(鎖骨の下あたり)に密着させて行うスクワットです。

この「カップのように(goblet=杯)」持つ姿から、この名前が付けられています。

初心者でもフォームを安定させやすく、安全性が高いのが特徴です。

基本的にはこの持ち方で行う、ナロースタンス~肩幅程度のスクワット(ノーマルスクワット)のことをゴブレットスクワットと呼びます。

ワイドスクワットやサイドスクワットをゴブレットスタイル(胸の前にダンベルを持つ形)で行うことは可能ですが、その場合は名称としては

「ゴブレットワイドスクワット」

「ゴブレットサイドスクワット」

というように、派生種目として扱われます。

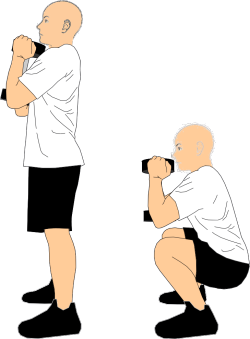

スクワットの種類によって、適した持ち方(ダンベルの位置)は異なります。

例えば、ノーマルスクワットのような深くしゃがむスクワットで①や④のように腕を下げてダンベルを保持すると、ダンベルと床が接触しやすくなります。

ダンベルノーマルスクワットの場合は、胸の前や肩に担ぐ、②、③、⑤のような持ち方の方が行いやすくなります。

①「両手を体の横に下げる」は足を前後に開くスプリットスクワットやブルガリアンスクワットなどに適しています。

④「体の前で下げる」はハーフスクワットやワイドスクワットなどで使用できます。

スクワットの種目によって、行いやすい持ち方がありますので、状況に合わせて持ち方も変えていきましょう。

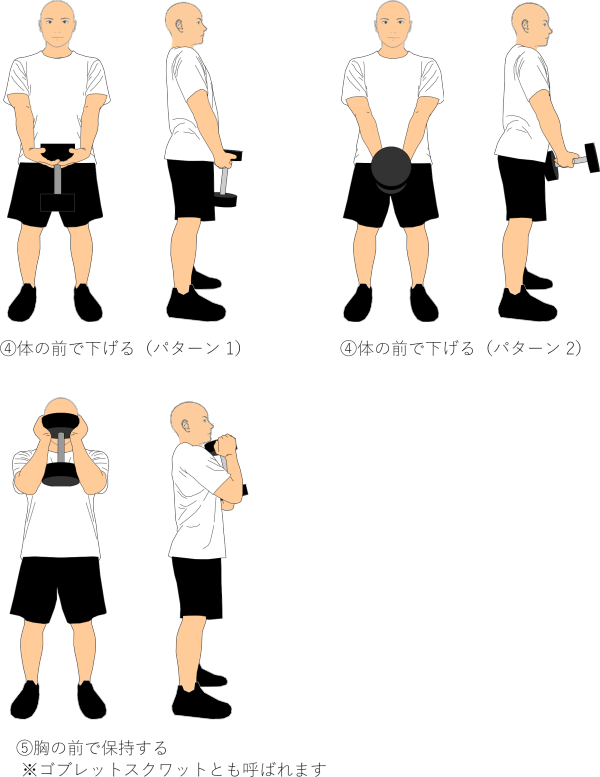

ダンベルノーマルスクワットのやり方

ノーマルスクワットはフォームが安定しやすく、スクワットの入門種目として初心者にもおすすめです。

セットアップ

- 両手に(もしくは両手で)ダンベルを持ち、足は肩幅程度に広げ、つま先はやや外側に向けます。

- 骨盤を軽く前傾させます。

骨盤を前傾させることで、お腹の力が抜けず姿勢も保持しやすくなります。 - 背筋をしっかり伸ばし、胸を張ります。

(背中が丸まると腰を痛める原因になります。)

腰を下ろす

- 息を吸いながら膝と股関節を同時に曲げるイメージで、お尻を下やや後ろへ引き下げるように腰を落とします。

太ももと床が平行になる程度、もしくはやや下までしゃがむのが目安です。

このとき、膝がつま先より前に出すぎないように注意してください(多少出るのはOKです)。

膝に過剰な負担がかかる原因になります。

立ち上がる

- 息を吐きながら、かかとが浮かないように足の裏全体で床を押し、膝をしっかりと伸ばして立ち上がります。

このとき、太ももとお尻の筋肉で体を持ち上げる意識を持つと、より効果的です。

動作中は、常に背筋を伸ばし、視線を正面またはやや上に向けるとフォームが安定します。

目線を下げすぎると背中が丸まりやすくなるため注意してください。

ダンベルノーマルスクワットの注意点とコツ

- フォーム重視で行う

フォームを正しく保つことが、ケガを防ぎ、効果を最大限に引き出すポイントです。- 骨盤を軽く前傾させて、胸を張る。

背筋をまっすぐ伸ばし、背中が丸まらないように注意しましょう。 - 膝がつま先から極端に前に出ないようにする。

多少出るのは問題ありませんが、体重が前にかかりすぎないようにしましょう。 - 膝関節だけでなく股関節もしっかり使って腰を落とす。

膝関節だけでしゃがむと膝への負担が大きくなるため、お尻を下やや後ろへ引き下げるイメージで腰を落としましょう。 - 立ち上がるときは足の裏全体で床を押す。

かかとが浮かないようにし、太ももとお尻の筋肉で立ち上がる意識を持つと効果的です。

- 骨盤を軽く前傾させて、胸を張る。

- 呼吸法

呼吸は、動作に合わせて行います。

しゃがみ込む際に息を吸い、立ち上がるときに息を吐くようにしましょう。

呼吸を意識することで、体幹を安定させ、安全に動作を行えます。

なお、自重にはなりますがノーマルスクワットについて詳しくはこちらにまとめています。

よろしければご参照ください。

ダンベルスクワットのバリエーション

ダンベルスクワットには、ノーマルスクワット以外にも、ワイドスクワット(スモウスクワット)・スプリットスクワット・ブルガリアンスクワットなど、目的に応じて様々なバリエーションがあります。

また、ランジ系の動き(フロントランジ・バックランジ・ウォーキングランジなど)も、ダンベルを持って行うことで負荷を高められます。

ただし、ランジは動きが大きい分、バランスも崩しやすい種目です。

ダンベルを使用する場合は、自重で十分慣れた状態となってから行いましょう。

ケガを防ぐためにも、「フォーム重視」+「適切な重量設定」が重要です。

無理に高重量を扱うよりも、安全性と効果のバランスが取れた重量選択が理想です。

バリエーションの一部にはなりますが、詳しくは以下をご参照ください。

ダンベルスクワットのバリエーションの一部

スクワット系

① ワイドスクワット(スモウスクワット)

② サイドスクワット(ラテラルスクワット)

③ スプリットスクワット

④ ブルガリアンスクワット

ランジ系

⑤ フロントランジ

⑥ ウォーキングランジ(ランジウォーク)

⑦ バックランジ(リバースランジ)

⑧ サイドランジ(ラテラルランジ)

【解説】

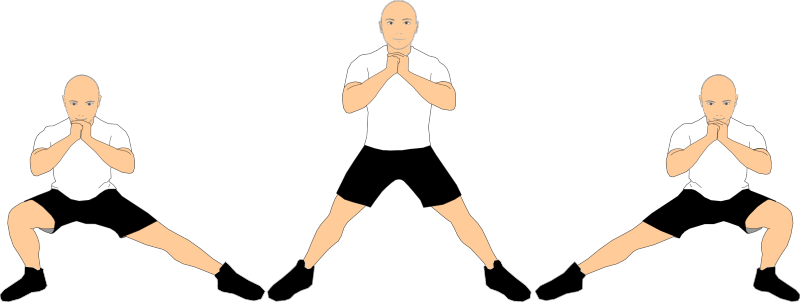

① ワイドスクワット(スモウスクワット)

特徴

足幅を肩幅の1.5〜2倍を目安に大きく開いた状態で行うスクワットです。

鍛えられる主な筋肉

内転筋 / 大腿四頭筋 / 大臀筋 / ハムストリングス

効果・ポイント

大臀筋・大腿四頭筋・ハムストリングスなどの下半身の主要な筋肉に加えて、特に太ももの内側(内転筋)への刺激が強いのが特徴です。

また、股関節の可動域を広げる動作でもあるため、股関節まわりの柔軟性アップやストレッチ効果も期待できます。

詳しくはこちら

⇒ 脚のトレーニング(自重スクワットの応用:前編)

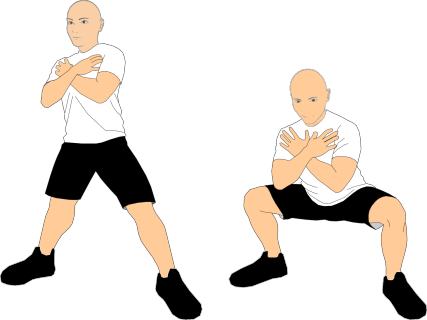

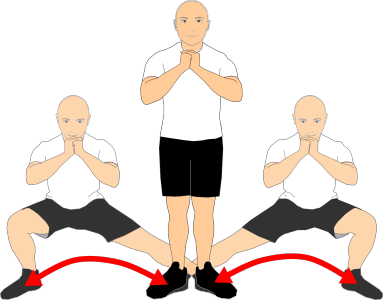

② サイドスクワット(ラテラルスクワット)

特徴

足を横に大きく開いた状態で、左右に重心を移動させながら片脚ずつ体重を乗せていくスクワットです。

鍛えられる主な筋肉

内転筋 / 大腿四頭筋 / 大臀筋 / ハムストリングス

効果・ポイント

左右交互に重心を移動させることで、片脚に強い負荷をかけつつ、ストレッチ刺激も得られます。

太ももの内側(内転筋)への刺激が強いのも特徴の一つです。

また、動作中はバランスを取るために体幹も働くため、安定性・バランス感覚の向上にもつながります。

詳しくはこちら

⇒ 脚のトレーニング(自重スクワットの応用:前編)

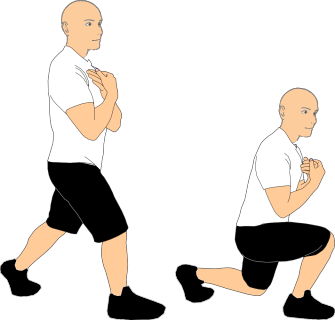

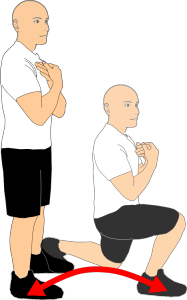

③ スプリットスクワット

特徴

足を前後に開き、前脚(片足)に重心を乗せて行うスクワットです。

鍛えられる主な筋肉

大腿四頭筋 / 大臀筋 / ハムストリングス

効果・ポイント

片脚に負荷を集中させることで、下半身を効率よく鍛えることができます。

フォーム調整により、太ももの前側(大腿四頭筋)をメインにしたり、太ももの後ろ側(大臀筋・ハムストリングス)をより強く刺激したりと、狙う部位を変えることも可能です。

下半身の筋力アップはもちろん、体幹の安定性向上や左右の筋力バランスの改善にも効果的です。

詳しくはこちら

⇒ 脚のトレーニング(自重スクワットの応用:後編)

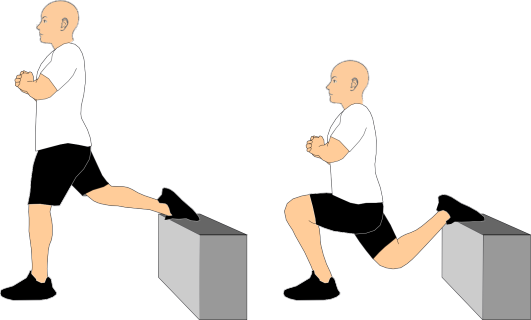

④ ブルガリアンスクワット

特徴

スプリットスクワットに似ていますが、後ろ足を台(ベンチや椅子など)の上に乗せて行うスクワットです。

前脚に重心を置くことで、片脚に強い負荷をかけることができます。

鍛えられる主な筋肉

大腿四頭筋 / 大臀筋 / ハムストリングス

効果・ポイント

後ろ足を高い位置に置くことで、前脚の筋肉にかかる負荷が増加し、より強い刺激を得られます。

スプリットスクワットと同様に、フォーム調整によって、太ももの前側(大腿四頭筋)をメインにしたり、太ももの後ろ側(大臀筋・ハムストリングス)をより強く刺激したりと、狙う部位を変えることも可能です。

また、股関節や太ももの前面にストレッチがかかるため、柔軟性の向上にも効果的です。

下半身の筋力アップ、バランス強化、左右差の改善にもおすすめの種目です。

詳しくはこちら

⇒ 脚のトレーニング(自重スクワットの応用:後編)

⑤ フロントランジ

特徴

片脚を前方へ大きく一歩踏み出して、前脚の膝を曲げながら体を下げていく種目です。

体重(重心)は、踏み出す脚(前足)にかけます。

鍛えられる主な筋肉

大腿四頭筋 / 大臀筋 / ハムストリングス / 腸腰筋 / 体幹

効果・ポイント

フロントランジは重心の移動が大きく、前方へ移動する重心を制御する「ストップ動作」と、元のポジションに戻るための「蹴り戻し動作」の両方が含まれます。

そのため、足を出すときも戻すときも瞬間的な負荷が大きくなります。

大腿四頭筋への刺激が入りやすく、重心が前後に大きく動くことでバランスを取る必要があるため、腸腰筋や体幹の筋肉にも効果的に刺激が加わります。

詳しくはこちら

⇒ 脚のトレーニング(ランジの方法と効果)

⑥ ウォーキングランジ(ランジウォーク)

特徴

フロントランジのように片脚を前に踏み出してしゃがむ動作を、後ろに戻らず歩くように左右交互で行い前に進んでいくランジ種目です。

前進しながら行うため、回数だけでなく「距離」でトレーニング目標を設定できるのも特徴です。

鍛えられる主な筋肉

大腿四頭筋 / 大臀筋 / ハムストリングス / 腸腰筋 / 体幹

効果・ポイント

片脚ずつ負荷をかけながら前進することで、下半身の筋力はもちろん、バランス能力や全身の連動性も高められます。

フォームを安定させるために体幹を意識し、上体がぶれないように行うことがポイントです。

詳しくはこちら

⇒ 脚のトレーニング(ランジの方法と効果)

⑦ バックランジ(リバースランジ)

特徴

片脚を後ろに大きく一歩引いてしゃがむランジ種目です。

体重(負荷)は、残す方の脚(前足)にかけます。

鍛えられる主な筋肉

大臀筋 / ハムストリングス / 大腿四頭筋 / 腸腰筋 / 体幹

効果・ポイント

バックランジは、重心を前足に残したまま行うため、フロントランジに比べて重心の移動が少なくなります。

重心が乗っている前足を動かさずに行うことで、地面から離れずに負荷をかけている時間が長くなり、動作もゆっくりと行うことができます。

ゆっくりとした動作により、負荷に抗いながら片足でしゃがんで立ち上がる繊細な体幹のコントロールが求められるため、腸腰筋や体幹の筋肉への刺激にも効果的です。

また、前足に重心を残したまま片足を後方に引く動作では、股関節に負荷とストレッチが加わりやすく、お尻(大臀筋)やハムストリングに刺激が入りやすいという特徴があります。

詳しくはこちら

⇒ 脚のトレーニング(ランジの方法と効果)

⑧ サイドランジ(ラテラルランジ)

特徴

片脚を横に大きく一歩踏み出し、踏み出した脚に体重を乗せてしゃがむランジ種目です。

もう一方の脚は伸ばしたままにし、左右の動きを繰り返しながら行います。

鍛えられる主な筋肉

内転筋 / 大腿四頭筋 / 大臀筋 / ハムストリングス / 体幹

効果・ポイント

サイドランジは、前後方向ではなく左右方向の動きを取り入れることで、股関節の可動域を広げながら下半身を強化できます。

特に、内ももの筋肉(内転筋)に対して負荷とストレッチの両方を与えられるのが大きな特徴です。

また、バランスを保ちながら行うため、体幹の安定性や下半身の連動力も高められます。

股関節まわりの柔軟性を向上させたい方にもおすすめです。

詳しくはこちら

⇒ 脚のトレーニング(ランジの方法と効果)

ダンベルの使用が適さない種目

一方で、すべてのスクワット系・ランジ系種目にダンベルが向いているわけではありません。

以下のような種目は、動作の特性上ダンベルを使うことでフォームが崩れやすくなったり、関節へ過剰な負担がかかりやすいため、基本的には不向きです。

初心者の方は、まず自重または軽負荷で安定したフォームを身につけてから行いましょう。

| 種目名 | 理由 |

|---|---|

| ジャンピングスクワット | 着地時の衝撃がダンベルの重さで増幅され、膝や腰への負担が大きくなります。 フォームも崩れやすく、ケガのリスクが高まります。 |

| シシースクワット | 膝を前方に大きく突き出す特殊な動作のため、ダンベルを持つとバランスを崩しやすく、膝関節への負荷が過剰になります。 |

| 片足スクワット | 片足でのバランスが非常に難しく、ダンベルを持つことでフォーム維持が困難になります。 転倒リスクも高いため非推奨です。 |

| ジャンプランジ | ジャンピングスクワット同様、着地時の衝撃が強く、ダンベルの重さが危険要因になります。 関節や腰への負担が大きくなるため、基本的には避けた方が無難です。 |

ダンベルを使うことで「筋肉への負荷」は高まりますが、動作が不安定な種目では「ケガのリスク>効果」になることがあります。

これらの種目は、まず自重でフォームを安定させることを優先しましょう。

慣れてきたら、ダンベルよりもメディシンボールやウエイトベストなど、体の近くに重心を置ける器具を検討するのもおすすめです。

まとめ

スクワットは主に下半身を重点的に鍛える種目ですが、下半身は身体の中でも筋肉量が多く、強力な力を発揮するため、筋肉に十分な刺激を加えるには相応の負荷が必要となります。

本格的に筋力や筋肥大を目指す場合はジム設備を活用するのが理想ではありますが、自宅でトレーニングを行う場合はダンベルの使用が有用な手段となります。

本格的な筋力や筋量増加のためのトレーニングとしては決して十分な刺激とまではいえませんが、健康維持・ダイエット・引き締めといった目的であれば十分有効なトレーニングとなります。

また、将来的にバーベルを使った本格的なトレーニングへステップアップするための橋渡しとなるトレーニングともなります。

最初は無理せず、自分のペースでOKです。

軽い重量から始め、正しいフォームを身につけることを第一に意識しましょう。

「無理せず、自分のペースで続けること」が一番の近道です。

少しずつでも前に進もうとするその一歩が、大きな変化の始まりとなります。

理想の体づくりに向けて、ぜひダンベルスクワットを日々のトレーニングに取り入れてみてください。

コメント