初心者向けに種類別フォームとポイントを徹底解説【初心者向け】

ハイバー・ローバー・フロントまで解説

バーベルスクワット

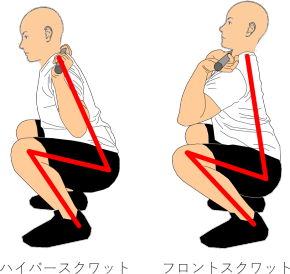

バーベルスクワットとは、バーベルを背中・肩・鎖骨の上などに担いで行うスクワットの総称で、代表的な バックスクワット(ハイバー/ローバー) や フロントスクワット のほか、目的に応じて ワイドスタンス・スプリットスクワット・オーバーヘッドスクワット など、さまざまなバリエーションがあります。

下半身を中心に鍛える代表的なコンパウンド種目であり、主に 大腿四頭筋・ハムストリングス・臀筋群 といった、人体の中でも大きな割合を占める筋肉を同時に刺激できます。

また、全身の連動性が求められるため、筋力強化だけでなく体幹の安定性・バランス能力の向上にも効果的な種目です。

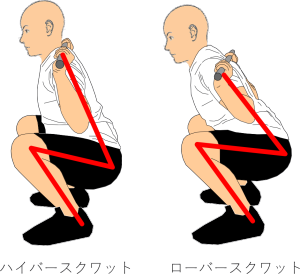

今回は、バーベルスクワットの中でも基本となるハイバースクワットを中心に、ローバースクワット、フロントスクワット の効果・正しいやり方・フォームのコツ・注意点を解説していきます。

バーベルスクワットで主に鍛えられる筋肉

- 大腿四頭筋

- ハムストリングス

- 大臀筋

- 体幹(腹筋・背筋など)

これらの筋肉をバランスよく鍛えることで、筋力アップ・基礎代謝の向上・姿勢改善・スポーツパフォーマンス向上 にもつながります。

バーベルスクワットの主な種類

バーベルスクワットには、以下のようなバリエーションがあります。

▼ バーベルスクワットの主な種類一覧

| 種類 | フォーム・バーベルの位置 | 特徴 |

|---|---|---|

| ハイバースクワット (バックスクワット) | 背中の上部(僧帽筋の上) | 下半身を中心にバランスよく鍛えられ、安定感が高い。 バーベルスクワットの入門として初心者におすすめ。 |

| ローバースクワット (バックスクワット) | 肩甲骨の下部(僧帽筋と三角筋の間) | 股関節主導で動きやすく、臀筋・ハムストリングに効きやすい。 ハイバースクワットより高重量を扱える傾向がある。 |

| フロントスクワット | 鎖骨・三角筋の上 | 大腿四頭筋に刺激が入りやすく、体幹の強化にも有効。 フォーム習得の難易度はやや高め。 |

| スプリットスクワット | 脚を前後に開いた状態 | 片脚ずつ鍛えられ、左右差の補正やバランス力向上にも効果的。 |

| ワイドスタンススクワット | 足幅を広く設定 | 内転筋・臀筋への刺激が強い。 股関節の稼働を意識しやすい。 |

| オーバーヘッドスクワット | バーベルを頭上に保持 | 柔軟性と体幹の安定性が必要。 上級者向けの種目。 |

※表はバリエーションの一部です

初心者はまず「ハイバースクワット」から

どの種目も有用ですが、初心者の方は、まずバーベルスクワットの基本種目ともいえる 「バックスクワット(ハイバースクワット)」 から始めるのがおすすめです。

まずは、この基本種目となるハイバースクワットの正しいフォームとポイントを解説していきます。

ハイバースクワット(バックスクワット)

ハイバースクワットは、バーベルを 首の後ろ・僧帽筋上部(背中の高い位置) に担いで行うスクワットです。

バーベルを用いたスクワットの中でも、最も基本的なスクワットであり初心者がまず習得すべき基本の種目 といえます。

ハイバースクワットの効果

ハイバースクワットでは、大腿四頭筋・大臀筋・ハムストリングス などを比較的バランスよく鍛えることができます。

腹直筋や脊柱起立筋などの体幹の強化にも効果的であり、体幹の安定性向上・姿勢改善 にもつながります。

ハイバースクワットのやり方

初心者の方は、まず 自重スクワットが安定して行えることを確認してから、バーベルスクワットに挑戦する のがおすすめです。

基本的なスクワット動作ができていない状態でバーベルを担ぐと、腰や膝に負荷がかかりやすく、ケガの原因になります。

なお、自重での基本的なスクワットフォームについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

よろしければご参照ください。

セッティング

- ラックの高さを合わせる

ラックは、軽く膝を曲げた状態でバーベルを担げる高さ(肩くらいの位置) に設定します。

高すぎるとラックアップが不安定になり、低すぎると無駄にしゃがむ必要が出てきます。 - セーフティバー(セーフティラック)の高さを設定する

セーフティバーは、スクワットで深くしゃがんだ時の肩の高さより少し低め にセットします。

万が一つぶれてしまった場合でも、セーフティがバーベルを受けてくれる高さに設定しましょう。 - バーだけでセッティングをチェックする

バーベルをラックにセットし、プレートを付けないバーのみの状態で実際にスクワットを行い、ラック及びセーフティバーの位置が正しく行えているか・一連の動作に問題はないか を確認します。

バーベルのみでも20㎏(ジムに設置してあるスクワット用バーベルの多くは20㎏)あります。

不安がある人は、自重スクワットでだいたい高さがあっているかを確認しましょう。

安全対策は最優先です。

バーベルラック・セーフティバーの設定確認は必ず行いましょう。 - 必要に応じてプレートを装着する

【重量設定】

初心者の方は、まずプレートを付けずバーのみでフォーム習得を目指しましょう。

プレートを追加する場合も、フォームが崩れない範囲の重量 を守るようにしましょう。

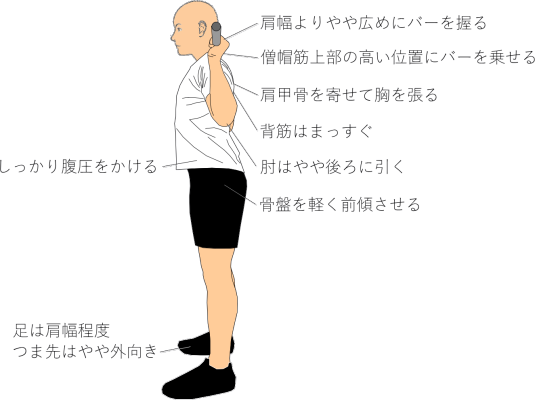

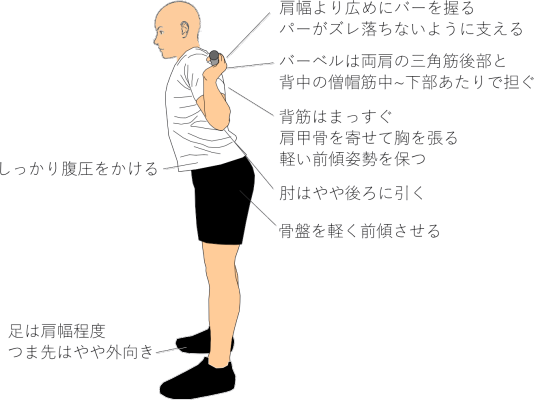

ラックアップ

- バーベルを担ぐ位置

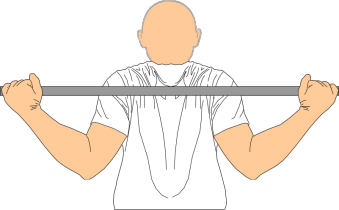

ハイバースクワットでは、首の後ろ・僧帽筋上部の高い位置にバーベルを乗せます。 - グリップ・担ぎ方

肩幅よりやや広めの位置でバーを握り、肩甲骨を寄せて胸を張った状態でバーベルを担ぎ、下からまっすぐ立ち上がるようにしてラックから外します。

- 足幅とつま先の角度

足幅は肩幅程度に開き、つま先をやや外向き(10〜30度程度)にします。

※個人の股関節の可動域により適正角度は多少変わります。 - 上半身のセット(姿勢)

肘はやや後ろに引いたまま、胸を開いて骨盤を軽く前傾させ、背筋をまっすぐに保ちましょう。

基本動作は自重のノーマルスクワットと同じですが、バーベルを担ぐため、腹圧をしっかり高めて姿勢を強固に保つ必要があります。

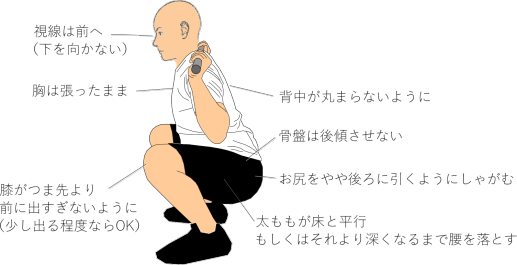

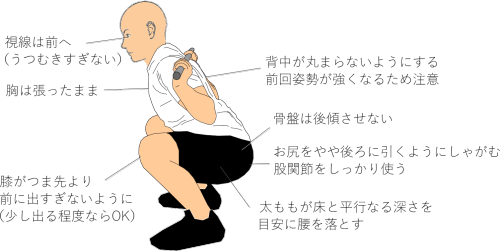

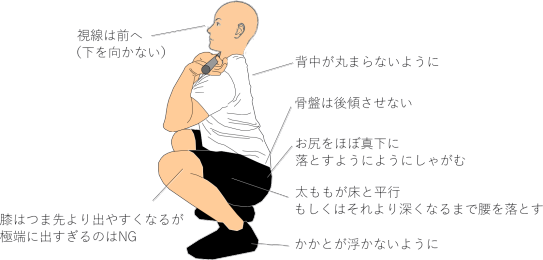

実施(スクワット動作)

- 息を吸い、止めて腹圧を高める

動作の前に息を大きく吸い、止めることで腹圧が高まり、体幹が安定します。

腰のケガ防止にも非常に重要なポイントです。 - 膝と股関節を同時に曲げてしゃがむ

胸を張ったまま、膝と股関節を同時に曲げて、お尻をやや後ろに引き下げるようにしゃがんでいきます。

膝はつま先の方向に向けて曲げるようにします(内側に入るのはNG)。

しゃがんだ際に、膝がつま先より前に出すぎないように注意しましょう(少し出る程度なら問題なし)。

しゃがむ深さは、太ももが床と平行(パラレル)か、さらに深くヒップラインが落ちる深さ(フル)が理想です。

無理のない範囲で深さを調整しましょう。

- 足裏全体で床を押して立ち上がる

かかとやつま先に重心が寄らないように、足裏全体で床を押すイメージで立ち上がります。

背中を丸めず、体幹を締めたまま立ち上がることを意識しましょう。

立ち上がりの終盤から息を吐き、次の動作に備えます。

バーベルスクワットの注意点

バーベルスクワットは、ウエイトトレーニングの中でも、かなりの高重量(高負荷)を扱える種目です。

基本のフォームは崩さないように細心の注意を払いましょう。

集中して行わないと怪我に直結します。

「雑に行わない」ことが、安全で効果的なトレーニングにつながります。

1. フォームを崩さない

高重量になるほどフォームが崩れやすくなります。

背中が丸まったり、膝が内側に入ったりすると腰や膝を痛める原因になります。

常に胸を張って背筋を伸ばすことを意識し、フォームが崩れるようなら無理せず重量を落としましょう。

- 足幅とつま先の角度を固定する

セットごとに足幅やつま先の角度がズレると、フォームが安定しません。

毎回同じスタンスで構える習慣をつけることで、動作の再現性が高まり、安全で効果的に鍛えられます。

(目安:足幅は肩幅〜やや広め、つま先は10〜30度外向き)

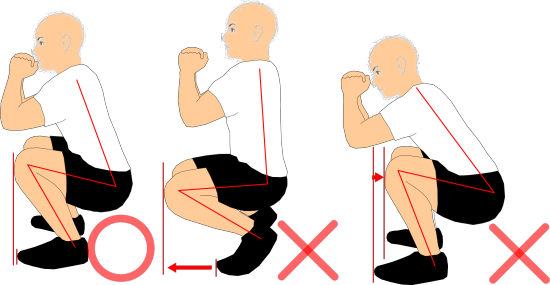

※股関節の可動域や体格により多少個人差があります。 - 膝がつま先より前に出すぎないようにする。

「膝をつま先より前に出すな」といわれていたこともありますが、多少前に出るのは構いません。

むしろ、膝がつま先より「少し」前に出るのは自然な動きと言えます。

膝がつま先より前に出ないことを意識しすぎると、お尻を後ろへ突き出すような形になり、上体の前傾が強くなります。

窮屈なフォームとなり、バランスを崩しやすく、可動域も制限されるようになります。

膝関節より股関節有意のスクワットとなり、大腿四頭筋の活動が制限され、主に臀部やハムストリングスに負荷が偏ってしまいます。

腰(特に腰椎)へのストレスが増加し、腰痛や椎間板への圧迫リスクが高まる可能性もあります。

「膝がつま先より絶対前に出てはいけない」という意識は不要です。

正しいイメージとしては、膝がつま先より前に出しすぎないように、股関節・膝・足首をバランスよく使ってしゃがむ くらいの認識の方がいいでしょう。

スクワットで膝がつま先より前に出すぎないようにする理由

1. 筋肉にかける負荷のバランスを保つため

膝がつま先より前に大きく出るフォームは、上体の前傾を浅く体を起こしてしゃがむ形となり、股関節をあまり使わず、 膝関節に頼った動き になります。

結果、大腿四頭筋の負荷が増える代わりに、臀筋やハムストリングスに刺激が入りにくくなります。

逆に、膝がつま先よりも前に出ないようにとお尻を後ろに引きすぎてしまうと、股関節主導になりすぎてしまい、大腿四頭筋への負荷が弱くなり、大殿筋やハムストリングスへ負荷が偏ってしまいます。

どちらも負荷バランスが崩れ、スクワット本来の効果が得られにくくなります。

膝がつま先よりも前に出すぎないように(多少前に出るのはOK)という認識で、膝関節と股関節をバランスよく使うと、大腿四頭筋・臀筋・ハムストリングスもバランスよく動員できるようになり、多関節運動(コンパウンド種目)として本来の効果が得られる、全身の連動性が高まりパワー発揮がしやすいといったメリットを受けることができます。

スクワットは多くの筋肉と関節を動員して行う多関節運動(コンパウンド種目)です。

スクワットが「キングオブエクササイズ」と言われる一つの理由です。

2. 関節への負担のバランスを保つため

膝がつま先より大きく前に出るフォームは、膝関節への負荷が大きくなります。

一方で、膝がつま先よりも前に出ないようにとお尻を後ろに引きすぎてしまうと、股関節や腰への負荷が大きくなります。

筋肉と同様、関節にも負荷のバランスが大切です。

意図的に 大腿四頭筋 もしくは 大臀筋・ハムストリング を狙う場合はいいのですが、負荷が常に偏ったトレーニングを行っているとケガを招く可能性があります。

また、運動不足の人や体の硬い人は関節の可動域が狭く、関節への負荷が偏ることがあります。

ストレッチを行い体の柔軟性を高めるようにしておきましょう。

- お尻をやや後ろへ引き下げるようにしゃがむ

しゃがむときは、膝関節と股関節を同時に曲げながら、お尻をやや後ろへ引き下げるようなイメージ で腰を落としていきましょう。

真下に腰を落としてしまうと膝が大きく前に出やすくなり、膝関節への負担が大きくなってしまいます。

反対に、後ろへ突き出すようにお尻を引いてしまうと、上体を深く前傾させる必要があり、股関節主導のスクワットとなります。

腰への負担も大きくなりがちです。

膝と股関節の動きを協調させ、バランスの取れたスクワットを心がけましょう。

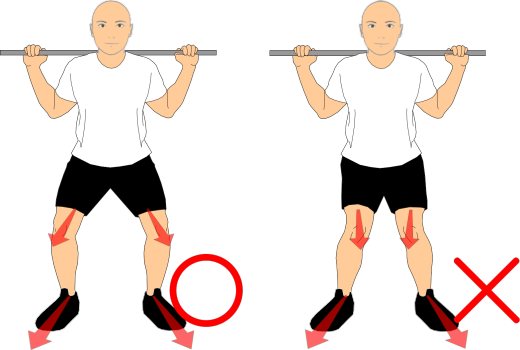

- 膝はつま先と同じ方向に向けて動作を行う。(ニーインは基本的にNG)

しゃがむ時や立ち上がり時に、膝が内側へ入ってしまう動き(ニーイン:Knee-in) は避けるべきフォームです。

ニーインは膝のケガのリスクが高まる可能性があるため、避けるべきです。

(例外はありますが、特殊なケースであり一般的には推奨されません。)

スクワットでは原則として「膝はつま先と同じ方向に向けて動かす」ことが安全で効果的なフォームとされます。

ニーイン(Knee-in)とは?

スクワット動作中に膝が内側に倒れる動きのことです。

特にしゃがみ込んだボトムポジションや立ち上がり時に起こりやすい動作になります。

この動きが生じると、膝関節にねじれが生じ、膝関節や靭帯(ACL・MCL・半月板)に過度な負荷がかかり、ケガのリスクが高まります。

ニーインが起こる主な原因としては、

- 股関節外旋筋(中殿筋など)の弱さ

→ 膝を外へ安定させる筋力が不足している。 - 足首(背屈)の柔軟性不足

→ しゃがみ込みが浅くなり、膝軌道が崩れやすくなる。 - 足のアーチの崩れ(偏平足など)

→ 足首が内側に倒れやすくなり、膝も同じ方向へ連動してしまう。 - 重心の偏り(つま先寄り・内側寄り)

→ 足の内側に体重が乗ることで膝が巻き込まれる。 - フォームの未熟さ・癖(技術不足)

→ 動作のコントロールが不十分。

特殊事例(例外)

高重量時や疲労時に一時的にニーインが起こることはありますが、これは「修正すべきフォームの崩れ」として扱われます。

また、一部の競技者が意図的に特定の筋肉(内転筋群など)を使うために軽度のニーインを許容するケースもあります。

これは高度な技術と筋力が前提であり、初心者や一般トレーニーには推奨されません。

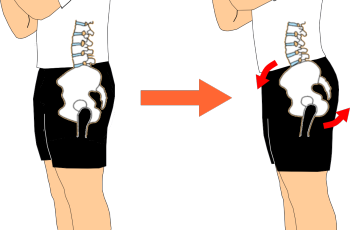

- 骨盤を軽く前傾させる

骨盤を軽く前傾させることで、お腹(腹圧)が抜けにくくなり、自然と背筋が伸びて姿勢を安定して保ちやすくなります。

動作中も骨盤を軽く前傾させた状態で姿勢を保持し、バランスを保ちながらスクワットを行います。

ただし、前傾を意識しすぎて骨盤を過度に反らせる(反り腰) 形になると、腰椎へ余計な負担がかかり、腰痛の原因につながることがあるので注意が必要です。

- 背筋をまっすぐ保つ

背筋は常に伸ばした状態をキープします。

背中が丸まるフォームは腰や背中を痛める原因となるためNGです。

セットアップの時点でしっかり姿勢を作っておきましょう。 - 足裏全体に重心がかかるようにする (“足裏全体で床を押す”イメージ)

真下に腰を落とすと重心がつま先側に偏り、かかとが浮きやすくなります。

膝が前に出過ぎてしまい、膝関節への負担が増す可能性があります。

しゃがむ際は、胸を張ったまま膝と股関節を同時に曲げ、お尻をやや後方に引き下げるようにしゃがみ、足裏全体に均等に重心を乗せるようにしましょう。

また、足首の柔軟性もスクワットの安定性に大きく関わります。

足首が硬いと、しゃがんだ際にかかとが浮きやすくなります。

足首の柔軟性を高めるストレッチを取り入れることが効果的です。

一時的な対策として、かかとの下に小さなプレート(1.25kg〜2.5kg)を敷くことで足首の可動域を補うことができますが、安定性や安全性の面では、硬質でヒールのあるスクワットシューズやウエイトリフティングシューズの使用が理想的です。 - 視線を一定に保つ(まっすぐ正面を見る)

視線が定まっていないと体幹のバランスも崩れやすくなります。

常に正面(まっすぐ前)を見るようにしましょう。

特に、しゃがむときに視線が下がると、背中が丸まりやすくなります。

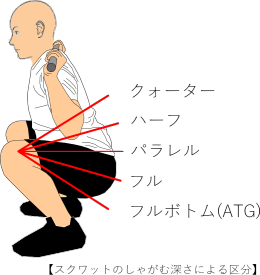

2. 可能な範囲で可動域を広く行う

理想は、パラレル〜フルスクワット!

各筋肉群に幅広く効果的に刺激を加えるには、可動域を広く行うことが極めて重要です。

可能な限り各筋肉群がストレッチするように、腰を深く落とすようにしましょう。

太ももと床が平行になるまで腰を落とす「パラレルスクワット」、できればさらに深く腰を落とす「フルスクワット」を行うことが理想的です。

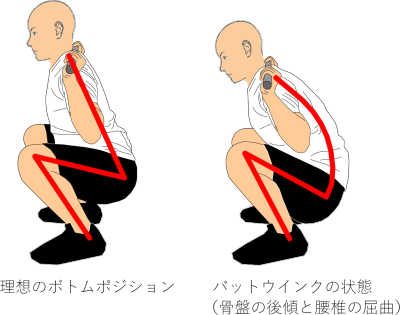

ただし、柔軟性が不足した状態で無理に深くしゃがむと、股関節や足首の可動域を超えて骨盤が後傾し、背中が丸まるバットウインク(骨盤の後傾と腰椎の屈曲)が起きやすくなり、腰痛など怪我のリスクが高くなります。

あくまでも可能な範囲の可動域で行い、無理に深さを求めないことも重要です。

まずは、太ももが床と平行になる深さ(パラレルスクワット)を目標にフォームを安定させましょう。

慣れてきてから、少しずつ可動域を広げていく方法が安全です。

また、股関節・足首の柔軟性は可動域に大きく関わるため、日頃からストレッチを行い柔軟性を保つようにしておきましょう。

なお、膝や腰に怪我や不安がある方は無理はしないようにしましょう。

ケガからの復帰やリハビリ等を目的にスクワット行う場合には、クォーターやハーフスクワットを取り入れるのも有効な手段です。

各々の状況に合わせた可動域で行うようにしましょう。

スクワットのしゃがむ深さによる効果の違いについては、以下の記事で詳しく解説しています。

興味があればご覧ください。

3. しゃがむ時はゆっくり丁寧に行う

しゃがむ時には、ゆっくりと丁寧に動作を行いましょう。

スクワットではしゃがむ時に、各筋肉群が伸展(ストレッチ)されます。

この動作(ネガティブ動作)をゆっくり行い、可動域を大きくとりしっかりとストレッチさせることで、筋肉に効率よく刺激が加わります。

また、慣れるまでは動作を急いだり、しゃがむ動作を雑に行うとフォームが崩れてしまいがちです。

骨盤を軽く前傾させ、背筋を伸ばして胸を張ったまましゃがむことで、股関節まわりの筋肉・お尻の筋肉・ハムストリングまで効果的に伸展(ストレッチ)させることができます。

ネガティブフェーズを意識しながらゆっくり丁寧に、そしてしっかりとストレッチさせるようにしましょう。

4. 腹圧をしっかり高めて体幹を固定する

バーベルスクワットでは、お腹に力を入れて腹圧を高めて体幹をしっかり固定します。

これは、腰を守り安定したフォームで動作を行うためにも非常に重要です。

しゃがむ直前に息を軽く吸い、一時的に息を止めて腹圧を高めます。

その腹圧を保ったまま動作を行うことで、腰への負担を減らすことができます。

より効果的に腹圧を利用するためには、トレーニングベルトの使用もおすすめです。

ベルトにお腹を押し当てるように力を入れることで、高めた腹圧を逃がしにくくなり、腰の保護に役立ちます。

ただし、トレーニングベルトを利用する際にもベルト頼りすぎず、自力で腹圧をかけて体幹を固定する意識を忘れないようにしましょう。

5. ウォームアップを行う

バーベルスクワットは高重量を扱いやすい種目ですが、身体が温まっていない状態で急に高重量を扱うと、筋肉や関節を痛めるリスクが高まります。

まずは 自重スクワットや軽いストレッチ、軽重量でのウォームアップを入れ、段階的に重量を上げていきましょう。

ウォームアップは、「フォームの確認」「可動域の確保」「ケガ予防」のためにも非常に重要です。

体が十分に温まって動きがスムーズになってから、メインセットに入るようにしましょう。

6. 安全対策を怠らない

安全バー(セーフティバー)を必ず適切な高さに設定しておきましょう。

限界近い重量で行うときや疲労が溜まったとき、途中で潰れても安全にバーベルを下ろすことができます。

また、必要に応じて補助者(スポッター)をつけることも安全対策につながります。

安全面の意識は常に最優先事項です。

7. 呼吸の調整

『しゃがむ前に息を吸い、腹圧をかけた状態でスクワット動作を行う。

立ち上がりの終盤から息を吐き、次の動作に備えて再び呼吸を整える。』という流れが基本です。

呼吸が乱れると腹圧が抜けて姿勢が崩れる原因となります。

テンポを崩さず、呼吸と動作をあわせるようにしましょう。

8. 適切なインターバル設定を行う

バーベルスクワットは各筋肉群にはもちろん、心肺機能にも大きな負担を与えます。

特に高負荷でセットを組む場合、回復にもやや時間がかかる傾向にあります。

インターバルは、3~4分程度というように多種目に比べて長めに取っても問題ありません。

疲労が溜まった状態、呼吸が乱れた状態で続けるとフォームも崩れがちになります。

少なくとも、ある程度息が整ってから次のセットに入るようにしましょう。

9. 適切な重量設定で行う

初心者はまず 正しいフォームの習得を優先し、軽めの重量で安定した動作を繰り返すことが重要です。

フォームが崩れた状態で続けると、効果よりもケガのリスクが高まってしまいます。

特にバーベルスクワットは、かなりの高重量を扱うこともできる種目のため、誤ったフォームでトレーニングを続けると、大きなケガにつながるリスクがあります。

フォームが安定するまでは、無理に高重量を扱わないようにしましょう。

以上が基本となるハイバースクワットの解説になります。

これまでのハイパースクワットのやり方・注意点を踏まえた上で…

ローバースクワット 及び フロントスクワット についての解説を行います。

ローバースクワット(バックスクワット)

ローバースクワットは、ハイバースクワットよりも バーベルを背中の低い位置で担いで行うスクワットです。

具体的には、バーベルを三角筋後部と背中の僧帽筋中~下部あたりで担ぎ、両手でバーがズレ落ちないように支えます。

ローバースクワットの効果

ローバーではバーの位置が低くなるため、上体の前傾が深くなり、股関節の可動域が大きくなるのが特徴です。

結果、大臀筋やハムストリングなど、下半身後面の筋肉に強い刺激を与えることができます。

バーベルを低い位置で担ぐため、股関節までの距離、つまり上体のテコが短くなり、挙上重量がアップする傾向があります。

ローバースクワットのやり方

セッティング

- 安全に行えるようにセッティングする

ローバースクワットは基本的にはハイバースクワットのセッティングに準じますが、バーをより低い位置で担ぐため、ラックのフックを少し低めに設定しておく必要があります。

実際にバーだけを担ぎ動作を行い、ラックの高さ・セーフティーバーの高さが適切かを必ずチェックしましょう。

安全対策を整えてからトレーニングに入るようにしましょう。

ラックアップ

- バーベルを乗せる位置

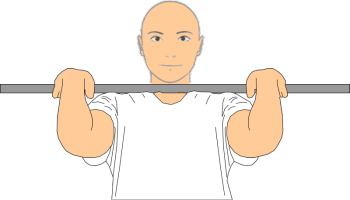

ローバースクワットでは、バーベルを三角筋後部と背中の僧帽筋中~下部あたりで担ぎ、両手でバーが背中からズレ落ちないように支えます。 - バーベルの握り方

【手幅】

肩幅より広めにバーを握ります。

狭すぎると肩や手首に負担がかかります。

【肘の角度】

肘を後方に引き、肩甲骨を寄せてバーを安定させます。

【手首の角度】

手首が反りすぎないように、バーを手のひらの付け根(母指球付近)でバーを支えます。

【グリップ】

サムアラウンドグリップ(親指を巻く)とサムレスグリップ(親指を巻かない)があります。

サムアラウンドグリップで手首に痛みが出る場合は、サムレスグリップを試すと改善されることがあります。

- バーベルをラックアップする

肩甲骨を寄せて胸を張ります。

肩甲骨の下方回旋を意識して、バーをしっかり背中で受けましょう。

肩関節の柔軟性(外旋・外転の可動域)が重要です。

柔軟性が足りないと痛みや違和感の原因になります。 - 基本姿勢を作る

足幅を肩幅程度に開き、つま先をやや外向きにします。

骨盤を軽く前傾させ、背筋をまっすぐ伸ばします。

ハイバーに比べローバーでは担ぐ位置が低い分、前傾姿勢が強くなります。

背中~腰が丸まらないように注意しましょう。

実施

- 腹圧を高める

息を吸い、腹圧を高めて体幹を安定させます。

深く息を吸って止め、腹圧を高めます。

体幹が安定することで、腰が守られ、安全に動作できます。 - しゃがむ

胸を張ったまま、膝と股関節を同時に曲げて腰を落としていきます。

ローバースクワットでは、ハイバーよりも前傾姿勢が強くなります。

ハイバースクワットより 少しお尻を後方に引き、上体をやや深めに前傾させてしゃがみます。

股関節を使うスクワットを意識しましょう。 - 太ももが床と平行になる深さを目安に腰を落とす

前傾姿勢が強い分、ハイバーよりもしゃがむ深さが浅くなりやすくなります。

無理に腰を落とすと、バットウインク(骨盤の後傾と腰椎の屈曲)が起きやすくなり、腰痛などケガのリスクが高くなります。

まずは、太ももが床と平行になる深さを目安に腰を落としてみましょう。

- 立ち上がる

足裏全体で床を押すイメージで立ち上がります。

背中が丸まらない様に上体を起こしながら立ち上がるようにしましょう。

立ち上がりの終盤から息を吐き、次の動作に備えます。

ローバースクワットの注意点

ローバースクワットの基本的な注意点は、ハイバースクワットと共通しています。

以下はローバーフォームの特徴から意識すべきポイントをあげています。

ハイバースクワットの注意点と合わせて、押さえておきましょう。

① 股関節をしっかり使う

ローバースクワットでは、バーの位置が低くなる分、自然と上体の前傾が深くなります。

この前傾に合わせて、股関節をやや後ろに引き込むようにしっかり使うようにしましょう。

ただし、上体を過度に前傾させすぎると腰への負担が大きくなります。

股関節を使いながら、前傾はあくまで自然な範囲に保つようにしましょう。

② 背筋はまっすぐを維持する

ローバースクワットでは、前傾姿勢が強くなるため姿勢を崩さないようにしましょう。

背中を丸めたり、反らせすぎたりしないように、背筋はまっすぐ保ったまま上体を前傾させることが、腰のケガ予防につながります。

③ 膝の位置と重心のコントロール

しゃがんだ時に膝がつま先より前に出すぎないようにします(多少出るのは問題なし)。

特にローバースクワットは前傾姿勢が強くなるため、ハイバースクワットより膝は前に出にくくなる傾向があります。

フォームを安定させるために、つま先やかかとに重心が偏らないように足裏全体で支え、動作中は膝とつま先の向きを揃えて膝が内側に入らないようにしましょう。

④ しゃがむ深さにこだわりすぎない

ローバースクワットは前傾姿勢が強い分、ハイバースクワットよりもしゃがむ深さが浅くなりやすい傾向があります。

これは、自然な現象といえるので、しゃがむ深さにこだわりすぎて自らの柔軟性を超える可動域にならないように注意しましょう。

無理に腰を落とすと、バットウインク(骨盤の後傾と腰椎の屈曲)が起きやすくなり、腰痛などのケガにつながる可能性があります。

まずは、太ももが床と平行になる深さ を一つの目安にしてしゃがんでみましょう。

もしその深さでバットウインクが出る場合は、それより浅くても問題ありません。

「正しいフォームを維持できる範囲」で動作を行うことが、結果的に安全で効果的なトレーニングにつながります。

フロントスクワット

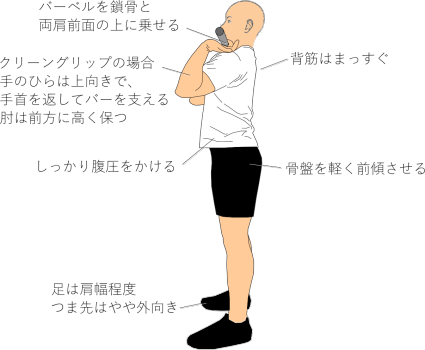

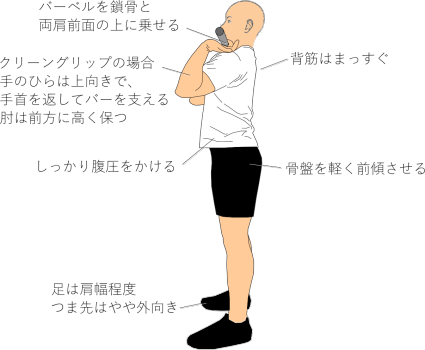

バーベルを首の前側、鎖骨と両肩前面の上に乗せてスクワットを行います。

前側にかかる重心をしっかり支える必要があるため、自然と体幹も鍛えられます。

フロントスクワットの効果

大腿四頭筋を中心に、体幹部まで強く刺激 できます。

(他にも大殿筋、ハムストリング、内転筋などにも刺激が入ります。)

バーベルが身体の前側にあるため、バックスクワットに比べて上体を起こした姿勢でスクワットを行う必要があります。

結果、股関節の関与がやや減り、膝関節の可動域が大きくなるため、大腿四頭筋に負荷を強くかけることになります。

また、姿勢を保持するために腹筋群・脊柱起立筋などの体幹の安定性が強く求められます。

体幹にもかなりの負荷がかかるため、体幹を鍛える効果も高くなります。

重心位置や体幹の要求レベルの高さから、必然的にバックスクワットより扱える重量は軽くなる傾向にあります。

フロントスクワットのやり方

セッティング

- セッティング

基本は、ハイバースクワットのセッティングに準じます。

ラックのフック及びセーフティーバーの高さを適切に設定し、安全対策は怠らないようにしましょう。

ラックアップ

- バーベルを乗せる位置

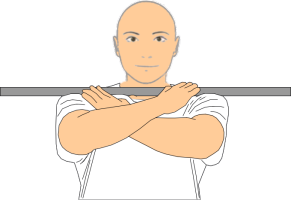

フロントスクワットでは、バーベルを首の前側(鎖骨と両肩前面の上)に乗せます。 - バーベルの握り方

主な保持方法として、次の2パターンがあります。

- クリーングリップ(手のひらは上向きで、手首を返してバーを支える方法)

👉 基本的にはこちらが推奨

クリーングリップは、安定性が高い握り方にはなりますが、腕や手首を大きく返す必要があるため手首・肩・前腕の柔軟性が低い場合、手首の痛みや前腕の突っ張りなどを伴うことがあります。

クリーングリップが問題なくできる場合は、安定感が高く、高重量も扱いやすいため、こちらがおすすめとなります。

- クロスグリップ(胸の前で両腕を交差して指先でバーを押さえる方法)

クロスグリップは、手首や肩の柔軟性が低い人やケガなど何らかの理由でクリーングリップができない方におすすめですが、バーの安定性が低いため注意が必要です。

(基本的に、高重量を扱うには不向き。)

また、バーを手で下から支えられない分、鎖骨や肩に食い込みやすく、慣れていないと痛みを強く感じることがあります。

- バーベルをラックアップさせる

ラックアップする際は、腰の位置がバーベルの真下となるように入り、腰に過度な負担がかからないように真上から重量が乗るようにしましょう。 - 足幅・つま先の向き

足幅を肩幅〜やや広めに開き、つま先をやや外向き(10〜30度程度が目安)にします。 - 姿勢を作る

骨盤を軽く前傾させ、胸を張り背筋をまっすぐ伸ばします。

背中が丸まらないように注意しましょう。

クリーングリップの場合、肘を前方に高く上げます(バーが転がり落ちにくくなり安定します)。

※以上の姿勢を「フロントラックポジション」と呼びます。

実施

- 腹圧を高める

息を吸って止め、腹圧を高めて体幹を安定させます。 - しゃがむ

背筋をまっすぐ保ったまま、膝と股関節を同時に曲げて腰を落としていきます。

フロントスクワットは、バーベルを体の前側で担ぐため、重心が前寄りになります。

必然的にバックスクワットほど前傾姿勢はとれず、膝もつま先より前に出やすくなります。

これは、自然な現象でありフォームの誤りではありません。

ただし、膝が極端に前へ出てしまったり、かかとが浮いたりするのはNGです。

足裏全体でしっかりと床を捉える意識を持ちましょう。 - しゃがむ深さ

任意の深さまで腰を落とします。

腰を落とす深さは、太ももが床と平行、もしくはそれよりお尻の位置が深くなるまでを目安にします。

ただし、自らの柔軟性を超える可動域まで、無理に深くしゃがまないようにしましょう。

- 立ち上がる

立ち上がる際は、足裏全体で床を押すイメージで立ち上がります。

背中が丸まらないように体幹を締めた状態を維持し、真っすぐ立ち上がりましょう。

立ち上がりの終盤から息を吐き、次の動作に備えます。

フロントスクワットの注意点

フロントスクワットの基本的な注意点は、ハイバースクワットと共通しています。

以下はフロントスクワットの特徴から意識すべきポイントをあげています。

ハイバースクワットの注意点と合わせて、押さえておきましょう。

① 体幹をしっかり維持する

フロントスクワットでは、バーベルを体の前側で保持するため、体幹部にも強い負荷がかかります。

しっかりと腹圧を高め、背筋をまっすぐ維持し、姿勢とバランスを保ちながら動作を行いましょう。

② 膝の位置

重心が前寄りになるため、ノーマルスクワット(バックスクワット)に比べて膝が前に出やすくなります。

これは 自然な動きであり修正すべきポイントではない のですが、やはり膝が極端に前へ出すぎてしまうと膝関節に過度な負担がかかる ため注意しておきましょう。

③ 重量設定

フロントスクワットは、大腿四頭筋・膝関節・体幹に大きなストレスがかかる種目です。

故に、バックスクワットに比べて扱える重量が軽くなる傾向があります。

重量設定は無理をせず、慎重に行いましょう。

フロントスクワットに慣れるためのトレーニング 「フロントラックホールド」

フロントスクワットは、バーベルを首の前側(鎖骨・肩の前面)に乗せるため、体勢の維持自体が難しく、特に初心者はフォームが安定しにくい種目です。

そこで、フロントスクワットに不可欠な フロントラックポジション を楽に取れるようにするためのトレーニングとして、バーベルを担いだ状態を静止したまま保持する 「フロントラックホールド」 という種目があります。

スクワット動作は行わず、ポジションの練習に特化したトレーニングです。

あまり一般的なトレーニングではないかもしれませんが、ウエイトリフティングなどで取り入れられることがあります。

フロントラックホールド

フロントラックポジション

フロントラックホールドとは、フロントスクワットやクリーンなどで使う フロントラックポジションを静的に保持するトレーニング です。

動作を伴わないため、ポジション作りや姿勢維持の練習に集中できます。

フロントスクワットのフォームが崩れる原因として、以下の点があげられます。

- 肘が下がる

- 背中が丸まる

- 腕・肩周りの柔軟性不足

- 前にバランスを崩しやすい

- 鎖骨と肩の前面にバーベルを乗せるため、苦しい・痛い

(※強い痛みはフォームを見直す必要あり)

フロントラックホールドを取り入れることで、これらの問題改善が期待でき、結果として フロントスクワットの安定感が向上します。

フロントラックホールドの主な効果

フロントラックホールドを取り入れることで、以下のようなメリットが期待できます。

- 体幹の安定性向上(体幹の強化)

バーを前方に保持することで体幹が常に働き、姿勢を保つ力が鍛えられます。 - 肩・胸郭・手首の柔軟性の改善

フロントラックポジションを維持し続けることで、肩周りや胸の開き、手首の可動域が徐々に広がります。 - 姿勢保持力(胸を張る・肘を上げる)の強化

フォームが崩れやすいポイントを意識的にコントロールする練習になります。 - 高重量に耐えるための基礎づくり

バーを担いだ状態に慣れることで、フロントスクワットやクリーンで重さに対して体が安定しやすくなります。

フロントラックホールドの保持時間の目安

1セット分の時間を想定して、まずは 20〜30秒を目安 にフロントラックポジションをキープしてみましょう。

慣れてきたら、「徐々に重量を増やす」、もしくは「保持時間を伸ばす(例:40〜60秒)」など、自分のレベルに合わせて負荷を段階的に調整していきましょう。

フロントラックホールドの注意点

- 正しい姿勢で行う

今回は、’’フロントスクワットの姿勢維持力を高めること’’ を目的に行います。

当然、正しい姿勢で保持しなければ十分な効果は得られません。

特に以下の点に気を付けましょう。

- バーベルを鎖骨と両肩前面にしっかり乗せる

- 肘を前方へ高く保つ(クリーングリップの場合)

- 骨盤を軽く前傾させ、胸を張り背筋をまっすぐ伸ばす(背中を丸めない)

- 腹圧をかけ、姿勢を安定させる

- 手首や肩に強い痛みがある場合は位置や角度を調整する

※痛みではなく“軽い違和感”程度なら、柔軟性不足が原因の場合があります。

無理のない範囲で行いましょう。

- 息を止めない(自然な呼吸を続ける)

フロントスクワットでは、動作に合わせて呼吸を行います。

高重量を扱う場合は、腹圧が抜けないように一時的に呼吸を止めることもあります。

フロントラックホールドは、動作を伴わない静的トレーニング であり、呼吸を動作に合わせることができません。

また、保持時間も数十秒と長いため、息を止めたまま行うには長すぎます。

呼吸は止めず、自然な呼吸を続けながら腹圧を高め、フロントラックポジションを維持しましょう。

「吸う・吐く」に合わせた動作がないため、“呼吸しながら腹圧を維持する” 練習にもなります。

その他のバーベルスクワット

バーベルスクワットには他にも、以下のようなバリエーションがあります。

詳細については、今回は省かせていただきます。

バーベルスプリットスクワット

バックスクワットのポジションでバーベルを担ぎ、足を前後に開いた状態で行うスクワットです。

片脚により大きな負荷がかかるため、左右差の改善や安定した下半身づくりに非常に効果的です。

【効果】

片脚ずつ集中的に鍛えられ、左右差の補正やバランス力向上にも効果的

バランスが崩れやすいため、フォームの安定が重要になります。

自重にはなりますが、スプリットスクワットの方法は下記の記事で詳しく解説しています。

よろしければご参照ください。

バーベルワイドスタンススクワット

バックスクワットのポジションでバーベルを担ぎ、通常より足幅を広くして行うスクワットです。

股関節を大きく開く動作になるため、内転筋や臀筋に強く刺激が入ります。

【効果】

内転筋や臀筋への刺激が強くなります。

股関節の可動域向上にも役立ちます。

股関節の柔軟性が必要なため、まずは自重や軽いダンベルから始めて、股関節の柔軟性とフォームを整えてから、バーベルに移行するのがおすすめです。

自重にはなりますが、ワイドスタンススクワットの方法はこちらの記事で詳しく解説しています。

よろしければご参照ください。

オーバーヘッドスクワット

バーベルを持ち上げ、頭上に保持した状態でスクワットを行います。

頭上でバーを安定させながらしゃがむため、全身の連動性が求められる高度な種目です。

【効果】

全身の柔軟性と体幹の強さ、そしてバランス力が必要で、全身の姿勢コントロール能力を鍛えることができます。

高い柔軟性・安定性・高度なテクニックを必要とするため、上級者向けの種目といえます。

まとめ

今回は、バーベルスクワットの中でも バックスクワット(ハイバー・ローバー) と フロントスクワット を中心に解説しました。

スクワットは「キング・オブ・エクササイズ」と呼ばれるほど効果が高く、継続することで下半身だけでなく全身の強化につながる非常に優れたトレーニングです。

効果を最大限に引き出すためには、正しいフォームを身につけること、そして 段階的に負荷を増やしていく(プログレッシブオーバーロード) ことが欠かせません。

バーベルスクワットは高重量を扱える反面、フォームが崩れると怪我につながりやすい種目でもあります。

常に姿勢を意識し、安全を最優先に取り組みましょう。

正しく継続すれば確実に成長につながります。

焦らず丁寧に、一歩ずつレベルアップしていきましょう。

コメント