腕を鍛えるならまずはコレ!

上腕二頭筋を鍛える王道種目を解説!

「腕を鍛えたい!」そう思ったときに、多くの人が真っ先に思い浮かべる種目が “アームカール” ではないでしょうか?

アームカールは、上腕二頭筋を鍛えるうえで最もシンプルかつ基本的なトレーニングといえます。

初心者でも始めやすく、腕の太さや形をしっかり作ってくれる、まさに王道の種目です。

今回は、そんなアームカールの正しいフォーム、効果的なやり方、意識すべきポイントやコツ、初心者がやりがちなよくあるミスまでわかりやすく解説します!

アームカール

アームカールとは、上腕二頭筋(いわゆる “力こぶ” )を鍛えるための基本的な筋トレ種目です。

「上腕二頭筋を鍛えたいなら、まず取り組むべき定番種目」といえるでしょう。

動作はシンプルで、肘を曲げてウエイトを持ち上げる “肘関節の屈曲運動” が中心になります。

また、肘関節のみが動く単関節種目(アイソレーション種目)に分類され、ターゲットの筋肉にしっかり負荷を集中させやすいのが特徴です。

鍛えられる筋肉

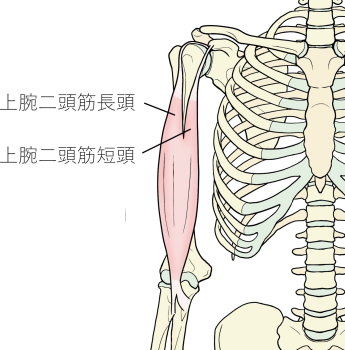

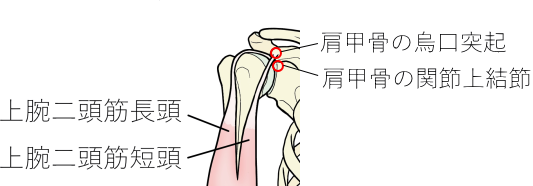

- 上腕二頭筋(長頭・短頭)

アームカールの主働筋となります。

上腕二頭筋は、上腕の前面にある筋肉、いわゆる「力こぶ」の部分です。

肘関節と肩関節をまたぐ二関節筋であり、肘を曲げる動き(肘関節の屈曲)と、肩関節の屈曲、手のひらを上に向ける動き(前腕の回外)に関与します。

上腕二頭筋には2つの頭(起始部)があり、それぞれが少し異なる形状づくりに貢献します。

長頭:腕の外側寄りに位置し、高い位置に盛り上がる力こぶを作ります。

短頭:腕の内側寄りに位置し、力こぶの厚みや太さを作ります。

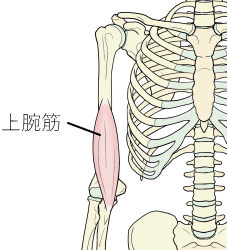

- 上腕筋

上腕筋は、上腕二頭筋のさらに奥(深層)にある筋肉です。

肘を曲げる動作をサポートし、アームカールでも自然と使われます。

深い位置にあるため二頭筋ほど目立ちませんが、上腕二頭筋の下から腕の厚み・ボリューム感を底上げしてくれる、非常に重要な筋肉です。

- 前腕筋群(補助的に)

前腕筋群は、ダンベルをしっかり握るための握力や、手首の安定性に関与する筋肉群です。

特に腕橈骨筋など一部の前腕の筋肉は、肘関節の屈曲動作にも関わります。

それ以外の前腕筋も直接的に肘を曲げる働きはしませんが、グリップ力の維持・フォームの安定・最後まで持ち上げきるサポートといった点で重要な役割を果たします。

アームカールのメリット

アームカールは、筋トレ初心者から上級者まで幅広い層に取り入れられている定番の種目です。

それだけ多くのメリットがあり、腕を鍛えたい人には欠かせないトレーニングと言えるでしょう。

- 上腕二頭筋を鍛えられる

アームカールは肘の屈曲動作に特化した単関節種目であるため、力こぶを作る「上腕二頭筋」を強く刺激することができます。

腕を太く、たくましく見せたい、Tシャツの袖がパンパンになるような「力こぶ」を作りたいという方にとっては、非常に効果的なトレーニングとなります。

また、トレーニングの方法によっては、筋肥大だけでなく引き締め効果も期待できるため、男女問わずおすすめできます。 - 環境に左右されにくい

アームカールは、使用する器具の自由度が高く、ダンベル・EZバー・バーベル・ケーブル・チューブ・マシンなど、さまざまなツールで実施可能です。

ダンベルがあれば行えるので、自宅トレーニングにもピッタリです。

ジムで行う場合でも、ダンベルが空いていないときにはバーベルなど他の器具で行うなど、対応しやすいこともメリットとなります。

自宅でもジムでも取り入れやすく、トレーニング環境に柔軟に対応できるというメリットがあります。 - フォームがシンプル

アームカールは動作が非常にシンプルなため、筋トレ初心者でも取り組みやすい種目です。

また、プリチャーカール、インクラインカール、スパイダーカール、コンセントレーションカールなど、他のカール系種目の基本動作にもなります。

そのため、上腕二頭筋を鍛える際に、まず最初に習得しておきたい基礎的なトレーニングと言えるでしょう。 - 効果を実感しやすい

上腕二頭筋は、衣服の上からでも目立ちやすい筋肉なので、鍛えると見た目が大きく変わります。

「筋トレの成果が見えやすい=モチベーションが上がる」ことも大きなメリットです。

筋トレを続けるうえで、やる気を維持しやすいことは重要な要素です。 - 他のトレーニング種目の補強にもなる

アームカールで腕力を鍛えることで、懸垂(チンニング)・ローイング・デッドリフトなど「引く系」の種目にも活かすことができます。

引く動作全般が強化されるため、間接的に背中トレーニングや総合的な筋力向上にもつながります。

他の種目のパフォーマンスアップにも役立つ補助的トレーニングとしても有効です。 - バリエーションが豊富で飽きにくい

アームカールには、豊富なバリエーション(インクラインカール、ハンマーカール、プリーチャーカール、コンセントレーションカール など)があり、鍛え方に変化をつけやすいのも魅力です。

日々のトレーニングに変化をつけやすく、飽きずに継続しやすいのも大きなメリットです。

アームカールの主な種類(使用器具別)

アームカールは以下のような器具を使って行うことができます。

器具によって刺激の入り方や特徴が異なるので、自分に合った方法で行いましょう。

なお、今回はダンベルカールについての解説を主に行おうと思います。

ダンベルカール

ダンベルカールは、もっともポピュラーで汎用性の高いアームカールの一種です。

両手にダンベルを持ち、両腕同時に行うことでトレーニングの時間的な効率を高めることもできますし、左右交互に片腕ずつ行うことでフォームの安定性や筋肉の伸縮を丁寧に意識することもできます。

また、ダンベルは自由度が高く、手首の回内・回外のコントロールがしやすいというメリットもあります。

このため、左右の筋力差の修正や可動域を広く使った刺激の調整も可能です。

さらに、軽い重量から始められるため初心者や女性にも扱いやすく、フォーム習得にも最適です。

動作に自由を持たせやすく、自分の体に合った形で動かせる点が、ダンベルカール最大の魅力といえるでしょう。

バーベルカール

バーベルは、左右が1本の棒としてつながっているため、安定性が高く高重量を扱いやすいため、高負荷トレーニングに最適な種目です。

可動域はやや制限されますが、そのぶん重量をしっかりかけやすく、高重量を使って筋肥大を狙いたい中〜上級者にも人気があります。

手幅を広く設定すると短頭(内側)に刺激が入りやすく、手幅を狭く設定すると長頭(外側)に刺激が入りやすくなるとされます。

EZバーカール

EZバーカールは、グリップ部分がカーブしている特殊なバーベルを使用することで、手首や肘への負担を軽減できるのが大きな特徴です。

関節にやさしく、動作時の違和感も少ないため、関節に不安のある方や、長期的に継続したい方におすすめです。

また、バーベルカールと同様に、手幅を広く設定すると短頭(内側)に刺激が入りやすく、手幅を狭く設定すると長頭(外側)に刺激が入りやすくなるとされます。

ケーブルカール

ケーブルカールは、ケーブルマシンを使って行うことで、動作の最初から最後まで一定のテンション(負荷)を維持できる点が特徴です。

フリーウエイト種目に比べて負荷が抜けにくいため、筋肉を終始しっかり刺激できるというメリットがあります。

筋肉の収縮感やパンプ感が得られやすく、トレーニングの終盤に “締め” として高回数で追い込む用途でも人気です。

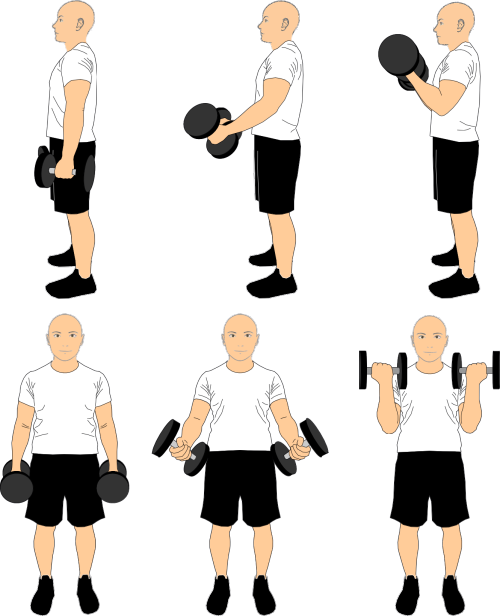

🔴ダンベルカール正しい方法(やり方):スタンディング

今回は、自宅でも取り組みやすいように、スタンディングで行うダンベルカールの基本的な方法を解説します。

正しいフォームで行うことで、上腕二頭筋にしっかり刺激を入れられ、効果を高めながらケガのリスクも減らすことができます。

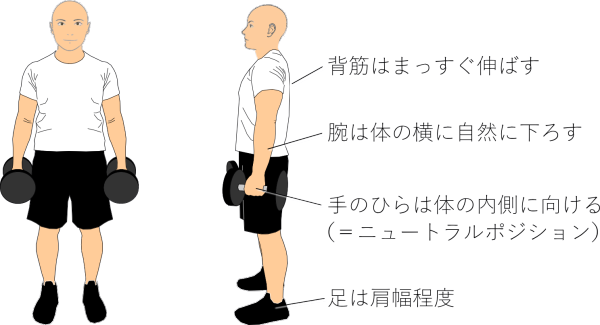

スタートポジション(構え)

- 足を肩幅に開いて立ち、背筋をまっすぐに伸ばします。

- 両手(または片手)にダンベルを持ち、腕を体の横に自然に下ろします。

このとき、肘を体側に固定するよう意識します。 - 手のひらは体の内側に向けて構えます(=ニュートラルポジション)。

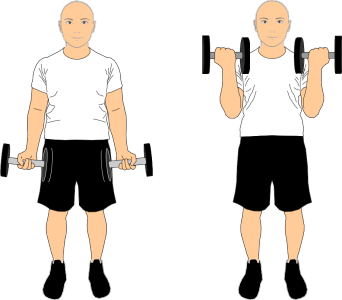

ダンベルカールには以下のような方法があります。

- 両手同時に持ち上げる方法(ダブルダンベルカール)

→ 時間効率が高く、バランスよく鍛えられる。 - 交互に片手ずつ持ち上げる方法(オルタネイトダンベルカール)

→ ダンベルは両手に持ちます。

一方ずつ動作を行うことで、トレーニングに集中でき、フォームの崩れを防ぎやすい。

- 完全に片腕ずつ行う方法(ワンハンドダンベルカール)

→ ダンベルは片手(1つ)だけ持ちます。

より丁寧な動作と左右差の補正に効果的。

目的や好みに応じて使い分けましょう。

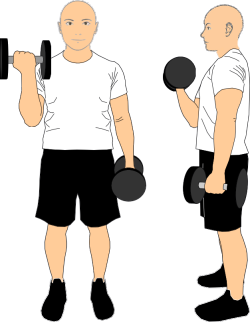

カール動作(巻き上げ)

- ダンベルを持ち上げる(巻き上げ動作)

肘の位置をわき腹に固定し、動かさないようにします。

前腕を回外(スピネーション)させながら、ダンベルを肩に向かって巻き上げるように持ち上げます。

(手のひらが内向き → 前向きになる動き)

小指を肩に近づけるようなイメージ(強い回外動作)で上げると、より強い収縮を得やすくなります。

ダンベルを上げるときは、反動を使わないように、ゆっくりとコントロールして上げましょう。 - ダンベルをあげたら、トップで一瞬(1秒程度)キープします。

スタンディングカールでは、肘の角度が約90度あたりで最も負荷が強くなります。

90度の少し上までは収縮させるようにしましょう。

ダンベルの大きさや形状によっては、前腕の回外動作(スピネーション)が行いにくいことがあります。

また、人によってはスピネーション自体に違和感を感じる場合があります。

その場合は無理にスピネーションせず、スタート時から手のひらを正面に向けたまま持ち上げる方法(スーピネイテッドダンベルカール)でもOKです。

この方法でも、小指を肩に近づけるようなイメージ(強い回外動作)で上げると、上腕二頭筋により強い収縮を得やすくなります。

ネガティブ動作(下ろす)

- 上げるときと同じ軌道で、ダンベルをゆっくりと(2〜3秒かけて)コントロールしながらスタートポジションまで戻します。

重さに耐えながら下ろすことで、筋肉が伸びながら力を発揮するエキセントリック収縮が得られ、筋肉がしっかりと刺激されます。

この時も肘の位置が動かないように固定し、首や肩をすくめないように注意しましょう。

回外(スピネーション)と上腕二頭筋の関係

上腕二頭筋には、主に以下の3つの働きがあります。

- 肘を曲げる(屈曲)

- 前腕を回外させる=手のひらを内側から外側へ回す動き

- 肩関節の屈曲

つまり、手のひらを回しながら肘を曲げる動作(スピネーション)は、上腕二頭筋が本来持っている自然な動き方に沿ったものといえます。

スピネーションを取り入れたカール(スピネーションダンベルカール)の特徴

- 方法

- スタートポジションでは手のひらを体の内側に向け(ニュートラルポジション)、肘を曲げながら手のひらを外側に回すようにしてカールを行います。

- スタートポジションでは手のひらを体の内側に向け(ニュートラルポジション)、肘を曲げながら手のひらを外側に回すようにしてカールを行います。

- 特徴

- 「肘関節の屈曲」「肩関節の屈曲」と共に「前腕の回外」という動作が上腕二頭筋の役割なので、より自然な筋肉の使い方になります。

- スピネーションを通じて、筋肉の連動性の向上も期待できます。

- スピネーション動作は重量が重すぎたり、動作がぎこちなかったりすると、手首や肘に過剰なストレスがかかることもあります。

最初は軽めの重量でフォームを確認しながら行いましょう。

手のひらを正面に向けたままスピネーションを行わずに持ち上げるカール(スーピネイテッドダンベルカール)の特徴

- 方法

- 手のひらを最初から正面に向けた状態で構え、その向きを保ったまま肘を曲げていきます。

- 手のひらを最初から正面に向けた状態で構え、その向きを保ったまま肘を曲げていきます。

- 特徴

- スピネーションの動きがないため動作がシンプルです。

初心者がまずフォームを安定させたい場合に用いる用途としても有効。

- スピネーションの動きがないため動作がシンプルです。

スピネーションは長頭・短頭への刺激に影響を与える?

スピネーションは上腕二頭筋の長頭・短頭への刺激の加わり方にも影響を与えるといわれることがあります。

理由

「長頭」と「短頭」は、それぞれ起始部の位置や筋線維の走行方向が異なるため、トレーニング動作中の働き方にも違いが生まれます。

| 筋頭 | 起始部 | 停止部 | 主な関与 |

|---|---|---|---|

| 長頭 | 肩甲骨の関節上結節(肩の奥) | 橈骨粗面 | 肘の屈曲・前腕の回外・肩関節の屈曲 ※肩関節角度や手の向きによる影響を受けやすい |

| 短頭 | 肩甲骨の烏口突起(肩の前面) | 橈骨粗面 | 肘の屈曲・前腕の回外・肩関節の屈曲 ※肘が前方にある姿勢で優位に働きやすい |

スピネーションにより長頭が活性化する?

長頭は肩の奥深くから起始しており、ニュートラルグリップからスピネーションさせてカールを行うと、前腕の橈骨が回転し上腕二頭筋の停止部(橈骨粗面)が起始部からわずかに遠ざかるため、動作の開始時に長頭の筋線維がストレッチされた状態になるとされます。

簡単に言うと、スピネーションにより、長頭はストレッチされやすく、力を発揮しやすいポジションとなる。

このため、スピネーションカールは、やや長頭に優位な刺激が入る傾向にあるといわれることがあります。

一方、終始手のひらを正面に向けたままのカール(スーピネイテッドダンベルカール)では、スピネーションの動作で力を発揮されやすいという長頭の特性が十分に生かされなくなります。

その結果、スーピネイテッドダンベルカールでは、短頭がやや優位に働く傾向があるといわれることがあります。

(ただし、十分なエビデンスがあるわけではなく、実際にはほとんど差がないという意見もあります。)

スピネーションで違和感を感じる主な原因

人によってはスピネーション動作に違和感を感じる場合があります。

スピネーション動作に違和感を感じる場合、以下のような原因が考えられます。

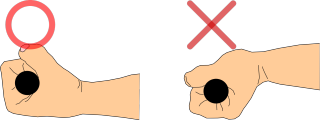

- ダンベルの形状・サイズ

ダンベルの形状やサイズは動作の行いやすさに大きく影響します。

通常、高重量になるほどダンベルのサイズは大きくなっていきます。

可変式ダンベルの場合でも、製品によっては軽量に設定しても全長が長いままのものもあります。 - 重量が重すぎる

本来、スピネーション動作は自然な動きと言えますが、無理に回転を加えると手首・肘にストレスがかかります。

スピネーション動作に慣れるまでは、軽めの重量で行うといいでしょう。 - 回転のタイミング・動きが不自然

不自然でぎこちない動きでは、当然ながら動作に違和感が生じます。

手のひらの回転はゆっくりと、自然に起こるように、動作の「コントロール」を重視しましょう。

以下に動作が不自然となる原因をいくつかあげていきます。- 動作が早すぎる(勢いで行っている)

- 反動を使っている

- 肩や首に力が入っている

- 手首が反っている

- 肘の位置が安定していない など

- 手首の柔軟性が低い

可動域が制限され、ねじれによって違和感や痛みが出ることもあります。 - 肘関節や手首に炎症やケガの既往歴がある

この場合は、無理に行わない方がいいでしょう。

フォームおよび重量を見直すか、他の種目に切り替える、もしくは治療・回復に専念することをお勧めします。

上記のように、スピネーション(回外)を伴うアームカールは、上腕二頭筋にとって自然な動きといえますが、すべての人に適しているわけではありません。

例えば、

肘関節や手首に炎症や既往歴がある場合、

手首の柔軟性が極端に低く可動域に制限がある方、

すでにスピネーション動作で痛みや違和感がある方 など

このような場合、無理にスピネーションを加えると、関節に過度なストレスがかかるリスクがあります。

ケガにつながる可能性もあるため、慎重に行いましょう。

結局、どっちがいいのか?

スピネーションを取り入れたアームカールは、上腕二頭筋にとって、より自然な動きとなり、上腕二頭筋の長頭・短頭に効率的に刺激を与えることができます。

したがって、”基本はスピネーションを加えながらカールを行う” としていいでしょう。

ただし、スピネーションなしのカールでも、上腕二頭筋に対して十分な効果を得ることはできます。

また、『スピネーションあり ⇨ 長頭優位となりやすい、スピネーションなし ⇨ 短頭優位となりやすい』という意見はあるものの、大幅に効果の差が出る訳ではありません。

動作がやりにくい場合や、手首に違和感がある場合は、無理をしてまでスピネーションを行う必要はないでしょう。

どちらのやり方にもそれぞれメリットがあるため、目的や好みに合わせて選ぶのがポイントです。

また、両方の方法を使い分けてトレーニングに取り入れるのも、有効なアプローチといえるでしょう。

初心者におすすめのセット数・回数

まずは、フォーム習得のため、軽めの重量で少し多めの回数で行ってみましょう。

具体的には10~12回 × 3セットを目安に始めるのがおすすめです。

慣れてきたらフォームを維持できる範囲で、徐々に重量を上げていきましょう。

よくある間違いと注意点

- 反動を使う

アームカールは、反動を使ってしまいやすい種目です。

体を揺らしたり、膝の反動を使ってダンベルを持ち上げるのは避けましょう。

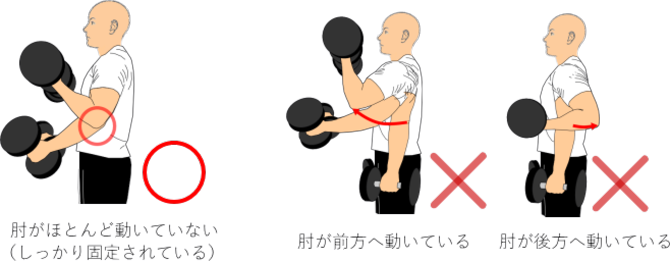

反動を使ってしまっていると感じる場合は、重量を落としフォームを優先しましょう。 - 肘の位置が動く(不安定)

肘の位置は、体の側面(わき腹付近)でしっかり固定しましょう。

肘が前後に動いてしまうと、上腕二頭筋への負荷が逃げてしまい、効率的に鍛えることができません。

- 肩や首に力が入る(すくめる)

力むあまり、アームカール中に肩や首をすくめてしまう人もいます。

首や肩に力が入ってしまうと、余計な負担がかかるだけでなく、二頭筋への集中が妨げられます。

常に肩の力を抜いてリラックスした状態を意識しましょう。

- 手首を反らす

手首が反ってしまうと、手首に不自然な負担がかかり、痛みやケガの原因になります。

手首はまっすぐ、もしくは軽く内側に巻き込む程度の角度で固定する方が安全です。

(巻き込みすぎにも注意しましょう)

- 動作が早すぎる(勢い任せ)

動作を勢いで行うと、フォームが崩れやすくなり、筋肉への負荷が逃げてしまいます。

また、反動を使ってしまう原因にもなるため、ゆっくり丁寧に動作することが重要です。

特に下ろす動作(ネガティブ動作/エキセントリック動作)は、筋肉が伸びながら力を発揮する重要な局面です。

ここをゆっくり行うことで、筋肥大への刺激がより強くなります。

重力に逆らうように、コントロールしてダンベルを下ろすように意識しましょう。 - 呼吸を止めてしまう

筋トレ中に呼吸を止めてしまうと、体に余計な負荷がかかり、力みやすくなります。

動作中は呼吸を止めず、自然なリズムで吸って吐くを繰り返すように心がけましょう。

まとめ

今回は、主にダンベルカールを中心に解説してきました。

特に意識したいポイントとしては

- 実施パターン(両手同時に行う・交互に片手ずつ行う・完全に片腕ずつ行う)の選択

自分に合ったスタイルを選びましょう。 - スピネーション(回外)を取り入れるか否か

スピネーションを行う(スピネーションダンベルカール)

⇒ 自然な筋肉の使い方 (長頭優位の刺激となりやすい?)

スピネーションを行わない(スーピネイテッドダンベルカール)

⇒ シンプルな動作 (短頭優位の刺激となりやすい?)

目的に応じて選びましょう。

計画的に両方行うのもありです。 - 肘の位置を固定する

肘は体の側面(わき腹付近)で安定させ、極力動かさないようにします。 - 反動を使わない

重量に頼らず、丁寧な動作で筋肉にしっかり負荷をかけましょう。 - 首・肩の力を抜く

肩はすくめずリラックスさせて、腕の動きに集中しましょう。 - 動作はゆっくり丁寧に(特に下ろすとき)

筋肉が伸びながら力を発揮する「ネガティブ動作」も重要です。

この辺りが、大きなポイントとなるのではないでしょうか。

これらのポイントを意識することで、より安全で効率的なアームカールが行えるようになります。

正しいフォームを意識しながら、無理なく継続し、徐々に重量や回数を増やしていきましょう!

コメント