フロントレイズで三角筋前部を鍛える

ダンベルフロントレイズは、ダンベルを使って三角筋前部を重点的に鍛える種目です。

動作はシンプルですが、フォームを正しく維持しなければ、期待する効果が得られないだけでなく、肩を痛める恐れもあるため注意が必要です。

また、三角筋前部はショルダープレスやベンチプレスといったプレス系種目でも使用されるため、一般的なトレーニングを一通り行っていれば、すでに相当の刺激が加わわっていることが多い部位といえます。

怪我のリスクを抱えてまで、あえて三角筋前部をピンポイントで狙うフロントレイズ(アイソレーション種目)を取り入れる必要があるのか?と疑問を呈する意見もあります。

今回は、フロントレイズの必要性から正しい方法、コツや注意点をできるだけ詳しく

フロントレイズの必要性

この種目には賛否両論があり、フロントレイズは不必要という意見もあります。

私個人の見解としても、一般的なトレーニングを一通り行っていれば、フロントレイズは必須ではないと考えています。

ただし、不要かといえば一概には言い切れない側面もあります。

少なくとも正しく行えるようになっておいて損はない種目です。

フロントレイズは必要ないという理由

ダンベルフロントレイズについて、「いらない」という理由としては

1.他のトレーニングですでに鍛えられていることが多い

プレス系の種目では三角筋前部も使用されます。

ショルダープレスやベンチプレスをしっかり行っている方は、すでに三角筋前部がかなり使われている状態となります。

このため、三角筋前部は発達しやすく、逆に中部・後部の発達が遅れやすい部位となります。

個別に鍛えるのであれば、三角筋中部と後部のトレーニングであるサイドレイズやリアレイズを重点的に行った方が全体のバランスを取りやすくなります。

2.ケガをしやすい

フロントレイズが不要とされる理由のひとつは、高重量を扱いにくく、無理をすると怪我のリスクが高まる点にあります。

肩は構造が複雑で、もともと怪我をしやすい部位です。

そのため、過度なトレーニングは関節に過剰な負担をかけ、痛めてしまう可能性があります。

3. 三角筋前部への刺激が限定的

フロントレイズは、三角筋前部を集中的に鍛える種目ですが、実は相対的に効果が低いことが示唆されています。

フロントレイズは単関節種目であり、上体を固定して肩関節のみを動かし三角筋前部を重点的に使用する種目です。

必然的に高重量を扱うことが難しくなります。

重量による物理的刺激は筋肥大に直結する重要な指標になりますが、高重量を扱えないフロントレイズは筋肥大に対する物理的刺激が弱くなる可能性があります。

さらに、フロントレイズはフォームが崩れやすく、反動など代償動作が入りやすくなります。

そのため、十分な機械的負荷(mechanical tension)を与えにくい傾向にあります。

一方、多関節種目であり高重量を扱えるショルダープレスやベンチプレスのほうが筋肉全体に大きな張力を与えることができるため、三角筋前部へより強い刺激が得られるとの報告もあります。

4. 有効な動作範囲が狭い(ストレッチポジションで負荷が抜ける。最大収縮も難しい。)

筋肉の成長のためには筋肉の適切な収縮と伸長でしっかり負荷がかかっていることが求められます。

特に伸長の状態(ストレッチポジション)での負荷が重要と考えられています。

フロントレイズは、このストレッチの状態で手を下に下げている(ぶら下げている)状態になるため十分な負荷がかからず筋肉への刺激が弱くなります。

ショルダープレスやベンチプレスはストレッチの際も重量が上に乗っているため三角筋前部への刺激が強くなることも考えられます。

また、最大収縮も難しいといえます。

ショルダープレスは腕を頭上まで上げるためフロントレイズに比べ収縮が強くなります。

フロントレイズが有効なケース

1.三角筋前部が弱点となる人(相対的に弱い/小さい/発達しづらい人)

フロントレイズはアイソレーション(単関節)種目であり、フォームを意識して三角筋前部に集中的に刺激を与えることが目的となります。

そのため、三角筋前部をピンポイントで鍛えたいときや、プレス系種目(ショルダープレスやベンチプレス)で刺激が入りにくい場合の補助種目として活用することができます。

2.怪我などでプレス種目を避けているとき

怪我など、何らかの理由でショルダープレスやベンチプレスのようなプレス系のトレーニング頻度が少ない場合や避けている場合にも有効です。

3.初心者が三角筋前部のコントロールを身につけるとき

フロントレイズは「狙った部位への意識づけ」として有効な場合があります。

特に初心者にとっては、フロントレイズ、サイドレイズ、リアレイズを一通り行うことで、各部位を意識的にコントロールする感覚を学ぶことができます。

結論

プレス系のトレーニングをしっかり行っていれば、基本的にフロントレイズは不要と考えます。

ただし、バランスを取るためや、特定の弱点を克服する目的で追加するのは有効な手段となりえます。

少なくとも、正しいフォームで行えるようにしておいて損はないでしょう。

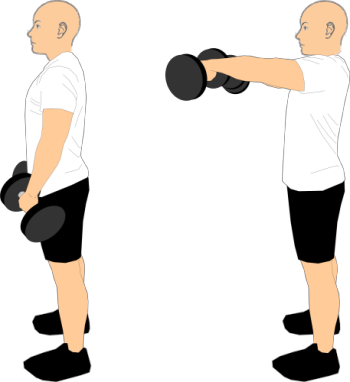

フロントレイズ(ダンベル)の方法

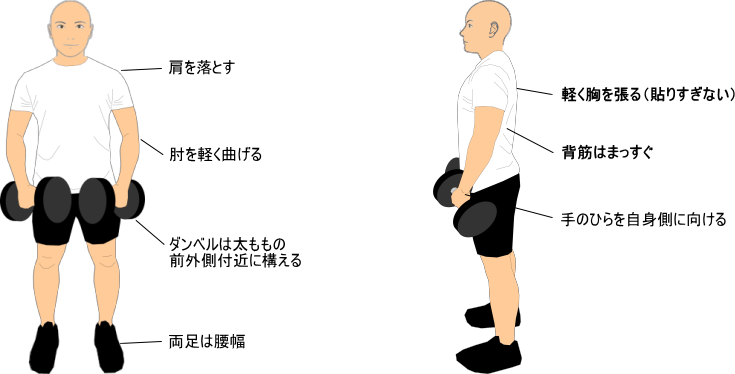

スタートポジション

- ダンベルを両手に持ち、両足を腰幅に開いて立ちます。

- 手のひらを体幹に向けて自然に下ろす(ウエイトは太ももの前外側付近)。

- 肘は軽く曲げる。

- 背筋を伸ばし、体幹に力を入れて姿勢を安定させる。

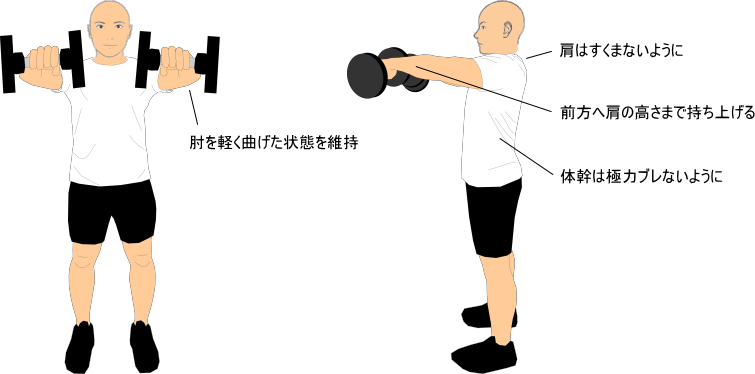

動作

- 息を吸いながら、肘を軽く曲げた状態をキープしたまま肩関節を軸にして、両手同時にダンベルを前方へまっすぐ肩の高さ(地面と平行になる位置)まで持ち上げる。

- 息を吐きながら、ゆっくりとダンベルを元の位置に戻す。

片手ずつ交互に実施することもできます。

左右交互に行うことで、バランスを取り、反動を抑制する効果も期待できます。

フロントレイズの注意点

三角筋前部を意識して行う

フロントレイズは、肩関節のみが可動する「アイソレーション種目」であり、肩の筋肉である三角筋前部を集中的に鍛えるトレーニングです。

この種目では、三角筋前部にピンポイントで負荷をかけることが目的となるため、正しく三角筋に刺激が入っているかどうかが非常に重要です。

トレーニング中は肩の筋肉(三角筋)に意識を集中させ、筋肉がしっかり収縮し、伸びている感覚を感じながら動作を行いましょう。

筋トレにおいては、鍛えている筋肉を意識することで、その部位がより効果的に働き、トレーニングの成果が高まります。

この特定の筋肉を意識しながらトレーニングを行うことを、「マインド・マッスル・コネクション(mind-muscle connection)」と呼びます。

無理に高重量を扱わない

フロントレイズはフォームを重視するトレーニングです。

無理に高重量を扱うより、フォームを崩さずに行い“筋肉に効かせる”ことを重視する方が効果的です。

重すぎるウエイトを使うとフォームが崩れやすくなり、効果的に肩の筋肉に負荷をかけることが難しくなります。

さらに、肩関節は構造が複雑で怪我のリスクも高い部位です。

無理に高重量のダンベルを扱うと関節に過度な負担がかかる可能性があります。

まずは、軽めの重量から始めてフォーム習得し、フォームを崩さない範囲内で、徐々に重量を増やしていきましょう。

肘を軽く曲げる

動作中は、肘を軽く曲げた状態を固定し保つようにしましょう。

肘を完全に伸ばした状態で重量を持ち上げると、肘関節や肩関節に過剰な負荷がかかりやすくなります。

また、軽く曲げた状態を固定・維持することで反動を使いにくくなり、よりコントロールされた動作がしやすくなります。

胸を軽く張る(ただし張りすぎない)

背中が丸まったり、巻き肩になったりしないよう、軽く胸を張りましょう。

ただし、胸は軽く張る程度、肩甲骨は寄せずに自然なポジションをキープして行います。

胸を張りすぎると、効果的に三角筋前部を使うことが難しくなります。

姿勢を正すように、ニュートラルな姿勢を意識するようにしましょう。

背筋を伸ばして体幹を固定する

腰を反ったり体を揺らすと、三角筋前部へ効果的に刺激が加わらないばかりか、ケガの原因となることもあります。

ダンベルを上げ下げするため、多少のブレは避けられない部分もありますが、できる限り動きを抑えるように心がけましょう。

腹圧を高めてコアをしっかり締め、体幹を安定させるようにしましょう。

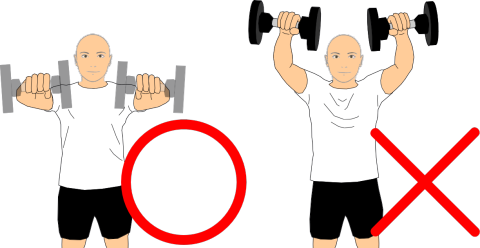

ウエイトを上げるのは肩の高さまで!

上げるときは、肩の高さ以上に上げないようにしましょう。

肩より高く上げると、肩がすくみやすくなり三角筋だけでなく僧帽筋など他の筋肉まで連動して動いてしまいます。

さらに、肩関節に無理な可動域が発生し、関節への負担が大きくなります。

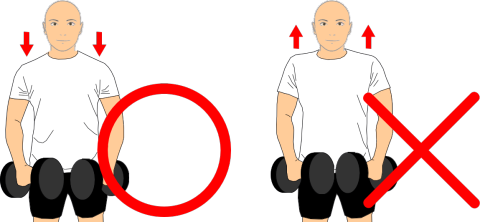

反動を利用しない

反動を使ってダンベルを持ち上げると、三角筋に効果的な負荷がかかりません。

また、勢いをつけることでフォームが崩れやすく怪我の原因となることもあります。

ダンベルを持ち上げるときは、上半身は安定させ、膝の反動は使わず肩の筋肉の力だけで行うようにしましょう。

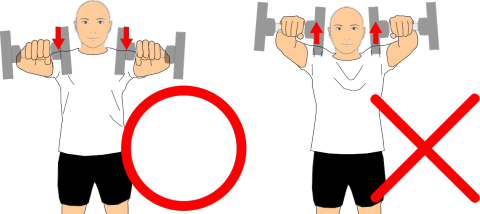

肩をすくめない

肩をすくめる動作は、僧帽筋や肩甲挙筋を使って肩甲骨を引き上げる動きです。

そのため、動作中に肩をすくめてしまうと、負荷がそれらの筋肉に逃げてしまい、狙いたい三角筋に十分な刺激が入りにくくなります。

三角筋にしっかり負荷を集中させたい場合は、肩をすくめないように意識することが重要です。

スタートポジションでは肩をリラックスさせ、しっかりと落とした状態を作ることを心がけましょう。

トップで1~2秒停止する(可能ならでOK)

必須ではありませんが、効果を高めるためのテクニックとして、「トップで1~2秒停止する」という方法があります。

これにより、筋肉が負荷を受けている時間、いわゆる「タイムアンダーテンション(Time Under Tension/TUT)」が増加します。

TUTとは、筋トレ中に筋肉が緊張し続けている時間を指し、各セットや動作中に筋肉へ与える刺激の量に大きく関わります。

ただし、限界に近い重量ではトップでの静止が難しくなるため、比較的軽い重量で行う場合にこのテクニックを取り入れると効果的です。

ダンベルを下ろすときはゆっくり

ダンベルを下すときは、重力に逆らうように負荷を感じながらゆっくりと丁寧に下ろすと効果的です。

筋肉が伸ばされながら力を発揮する「エキセントリック収縮」を得やすくなります。

上げる動きを少し速く(1秒程度)、下ろす動きはゆっくり(2~3秒程度)と意識するといいでしょう。

呼吸の調整

適切な呼吸は力を発揮しやすくし、安定性を高めます。

呼吸はダンベルの動きに合わせて行います。

息を吸いながらダンベルを肩の高さまで持ち上げます。

その後、息を吐きながらゆっくり元の位置までダンベルを下ろします。

トレーニング中は呼吸を止めないようにしましょう。

呼吸を止めると血圧が上昇し、心臓や血管に負荷がかかる恐れがあります。

ダンベル以外でフロントレイズを行う方法

1. バーベル・フロントレイズ

ダンベルの代わりにバーベルを使用します。

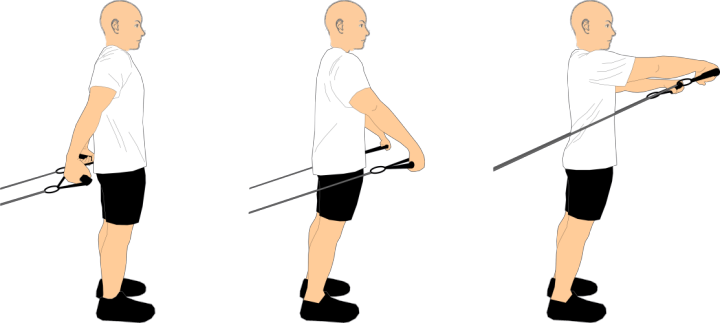

2.ケーブル・フロントレイズ

ケーブルマシンを使用します。

ダンベルと比べて、ストレッチポジションでも負荷が抜けにくいというメリットがあります。

バーやロープアタッチメントなどを両手でグリップするバリエーションと、シングルハンドアタッチメントを用いて片腕ずつ実施するバリエーションがあります。

3.チューブ・フロントレイズ

レジスタンスバンドやエクササイズチューブを使用します。

これは自宅でのトレーニングに便利で、外への持ち運びも簡単です。

4.プレート・フロントレイズ

ウェイトプレートを両手で持って行います。

前に突き出した状態で車のハンドルのようにひねりを加えることでさらに刺激を加える方法もあります。

フロントレイズの欠点と対策

フロントレイズは『ストレッチポジションで負荷が抜ける』という欠点があります。

フロントレイズの「ストレッチポジション(腕が下がった位置)」での負荷を活かすには、次の工夫が効果的です。

1. ケーブルマシンを使う

ダンベルの場合、腕が下にあるとき(スタートポジション)には重力の関係で三角筋へ負荷がほとんどかかりません。

一方で、ケーブルマシンを使用すれば、ストレッチポジションでも一定の張力がかかり続けるのが特徴です。

プーリー(滑車)をスタートポジションの手の位置よりやや下、太もも~膝付近にセットすると、動作開始時点から強い負荷をかけることができます。

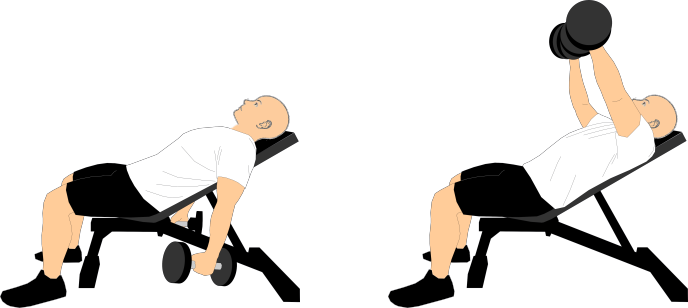

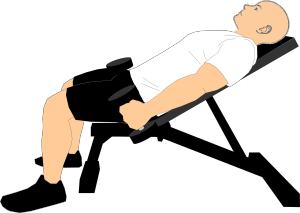

2. インクラインベンチを活用

インクラインベンチに座って後ろにもたれかかり、インクラインフロントレイズにすることで、腕を下ろしたときに三角筋前部が大きくストレッチされ、通常のフロントレイズよりも負荷がかかりやすくなります。

ベンチの角度が90度に近くなると、通常のフロントレイズに近くなり、インクラインの効果が薄れてしまいます。

逆に、ベンチの角度が0度に近いと肩に大きな負担がかかることがあるため、ベンチの角度は30〜45度程度に設定するのがおすすめです。

また、インクラインフロントレイズは腕が身体の横を通過し、体幹の後方まで動くため、ダンベルを終始横向きで保持したままだと、身体と干渉しやすくなることがあります。

また、手のひらが体側を向くポジションが肩関節の中間位(自然なポジション)となるため、腕が身体の側方にあるときは、ダンベルを縦向き(手のひらが内側)に切り替えることで、よりスムーズに動作を行うことができます。

また、腕が体幹より後方に移動する局面では、手のひらが内側からやや前方を向くようにひねることで、関節への負担を軽減できます。

手のひらを体幹側へ向ける

この種目はストレッチポジションで負荷を得るために行いますので、可動範囲は無理に真下(負荷が抜けるところ)まで下ろす必要はありません。

自身の柔軟性や可動域に合わせて、無理のない範囲で動作を行うようにしましょう。

まとめ

冒頭でも述べたように、私としては一般的なトレーニングを一通り行っていれば、フロントレイズは必須ではないと考えています。

ただし、どのエクササイズが三角筋前部に最も効果的かは、個々の体型や筋力、実施するフォームなどによって異なるため、フロントレイズの必要性もトレーニングの目的や体の状態に応じて変わってきます。

普段は取り入れなくても、気分転換として取り入れるのも良いですし、ショルダープレスやベンチプレスを行っていても三角筋前部の成長が思わしくない場合には、刺激を変える手段としてフロントレイズを加えてみるのも効果的でしょう。

もちろん、自分に合っていると感じるのであれば、ルーティンに組み込んでもいいと思います。

最適なトレーニングメニューは人それぞれ異なります。

そのため、「誰にとっても必要か・不要か」と一概に決めるのではなく、「自分にとって必要かどうか」を考慮したうえで、フロントレイズを取り入れるかどうかを判断するのが良いでしょう。

コメント