自宅でも手軽にできる!ダンベルベントオーバーロウで背中を鍛えよう

ベントオーバーロウ(Bent-over Row)は、背中全体を鍛えるのに効果的な筋トレ種目です。

一般的にはバーベルを使って行われることが多いのですが、バーベルはジムに行かないと用意が難しいというデメリットがあります。

そこで今回は、自宅でも取り組みやすい「ダンベルベントオーバーロウ」に注目したいと思います。

ダンベルはバーベルより軽量から行える上に、自宅でも行いやすいため、筋トレ初心者の方にもおすすめです。

ダンベルベントオーバーロウの正しいフォームのポイントや効果的に効かせるためのコツ、回数の目安、よくある間違い・注意点まで、初心者にもわかりやすく解説していきます。

ダンベルベントオーバーロウ

「ベントオーバーロウ」という名前は、

ベントオーバー(Bent-over):前かがみの姿勢

ローイング(Rowing):ボートを漕ぐような引く動作

という2つの意味からつけられています。

ウエイトを引く動作を通じて、背中全体の筋肉を効果的に鍛えることができます。

背中の「広がり」や「厚み」をつくり、引く力の強化や姿勢改善にもつながるコンパウンド種目(多関節種目)です。

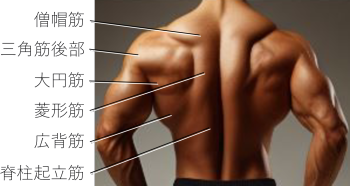

鍛えられる筋肉

ダンベルベントオーバーロウは、「広背筋」や「僧帽筋」などを中心にの背中全体の筋肉を鍛えることができ、特に逆三角形のシルエットを目指したい方や、背中に厚みを出したい方におすすめの種目です。

また、動作の中で「三角筋後部(肩の後ろ)」にも刺激が入るため、後ろ姿全体の引き締めにも効果が期待できます。

いずれも日常生活やスポーツの「引く」動作に深く関わる重要な筋肉であり、見た目にも引き締まった後ろ姿を作るために欠かせません。

特に関与が大きい主な筋肉を以下にあげていきます。

ベントオーバーロウで鍛えられる筋肉

- 広背筋

背中の側面〜中・下部に広がる背中の大きく面積を占める主要な筋肉で、逆三角形のシルエットを作るうえで非常に重要な部位です。

発達することで背中の「広がり」が強調されます。

腕を引く、肩を内側に回す(内旋)などの動きを担います。 - 僧帽筋

首の付け根から背中の上部~中部にかけて広がる筋肉で、肩甲骨の引き寄せ・安定、姿勢の維持に関わります。

上半身の「厚み」を出すのに貢献します。

ローイング動作で肩甲骨を寄せる際に強く働きます。 - 脊柱起立筋

背骨に沿って走る縦長の筋肉群です。

上体を支える・姿勢を保つ役割を担います。

ベントオーバーロウ中の前傾姿勢を正しくキープするのに使われ、体幹の安定にもつながります。 - 大円筋

肩甲骨の外側、広背筋の上側に位置する筋肉で、腕を後方に引く動作の補助として使われます。

広背筋とともに働くため、一緒に鍛えることで背中の立体感・ボリュームが増します。 - 菱形筋(りょうけいきん)

肩甲骨と背骨の間にある深層筋で、肩甲骨を内側に寄せる動きに関与します。

背中の引き締めに大切な筋肉です。

ローイング時に「肩甲骨を寄せる意識」を持つことでしっかり刺激できます。 - 三角筋後部

肩の後ろ側に位置する筋肉で、腕を後方に引く動作、肩関節の伸展・外旋に関与します。

背中だけでなく、肩まわりの後ろ姿も引き締めてくれる重要な筋肉です。

ローイング動作中に自然と使われます。

ダンベルベントオーバーロウのメリット・デメリット

ダンベルベントオーバーロウのメリット

- 背中の広がり・厚みを同時に作れる

ダンベルロウは、広背筋(広がり)と僧帽筋・菱形筋(厚み)の両方に効くため、1種目で背中に立体感を効率よく作れるのが魅力です。 - 左右差の改善にも効果的

ダンベルは片手ずつ独立して動かせるため、筋力の左右差を修正しやすいのも特長です。

バーベルに比べて、両側を均等に使える点は大きなメリットです。 - 体幹の安定性が向上する

前傾姿勢を保つことで、脊柱起立筋や腹筋などの体幹も鍛えられます。

単に背中を鍛えるだけでなく、姿勢改善や腰まわりの安定性向上にも効果的です。 - 自宅トレーニングにも最適

ダンベルさえあればできるので、ジムに行かなくても背中を鍛えられます。

バーベルやマシンがない自宅トレーニングにもぴったりです。 - 可動域が広く、しっかり筋肉を伸縮できる

ダンベルトレーニングは自由度が高く、広い可動域で行えるため、筋肉をしっかり伸ばし収縮させることができます。 - 動作の自由度が高い

ダンベルは手幅や角度、肘の引き方を自由に調整できるため、目的に応じて広背筋や僧帽筋など、狙う部位を変えやすいのが特徴です。 - ケガのリスクを抑えやすい

ダンベルは左右独立している分、関節の自然な動きに沿いやすく、肩や手首への負担も軽減され、ケガのリスクを抑えやすいという利点もあります。 - 引く力(プル動作)の基礎を鍛えられる

ローイング系の基本動作として、「引く力」を高めるのに最適です。

懸垂、デッドリフト、ラットプルダウンなど、他の背中種目にもつながる基礎力が身につきます。 - トレーニング時間を短縮できる

片手ずつ行うワンハンドローにはフォームの安定性や動作集中のしやすさといったメリットがありますが、時間がかかるのが難点です。

その点、両手同時に行うベントオーバーロウなら時短で効率よく鍛えられ、忙しい人にもぴったりです。 - 軽い重量から安全に始められる

バーベルだとジムにあるものは20kgのものが主流です。

必然的にバーベルベントオーバーロウでは最低重量が20kg(両手)のことが多くなります。

ダンベルであれば1〜2kg(片手)から準備ができます。

バーベルよりも軽い重量から始められ、初心者・女性・高齢者・リハビリ中の方にも取り入れやすく、正しいフォームの習得にも最適です。

ダンベルベントオーバーロウのデメリット

- 正しいフォームの習得が難しい

背中で引く感覚や肩甲骨を寄せる動作が初心者には難しいことがあります。

つい腕(上腕二頭筋)に頼ってしまい、背中に効かせづらくなることも⋯。

また、前傾姿勢を維持するためには体幹の筋力・体力・柔軟性も必要です。

体幹が弱いと、十分な前傾姿勢が取れなかったり、動作中に姿勢がブレやすくなったりして、筋肉への効きが悪くなります。

初心者にとっては、正しいフォームを習得することが難しい種目の1つになります。

まずは軽い重量で、「正しいフォーム」を身につけること、「背中で引く」「肩甲骨を寄せる」感覚を身につけることが重要です。 - 腰に負担がかかりやすい

前傾姿勢で動作するため、脊柱起立筋や腰まわりに負荷が集中します。

フォームが崩れたり、反動を使いすぎると、背中に効果的に刺激が入らないばかりか、腰痛やケガの原因になることもあります。 - 高重量を扱いにくい

ダンベルトレーニングは両手が独立して動くため、それぞれの手でバランスを取りながら動作を行う必要があります。

また、可動域も大きくなるため、バーベル種目より高重量を扱うのが難しくなります。

ダンベルベントオーバーロウはこんな人におすすめ!

ダンベルベントオーバーロウのメリット・デメリットを踏まえ、ダンベルベントオーバーロウはこのような方々におすすめとなります。

- 背中の筋肉をしっかり鍛えたい人

広背筋を中心に、背中全体を効率よく鍛えることができます。

引く動作で広い範囲を刺激できるため、背中の厚みと広がりの両方に効果的です。

日常生活はもちろん、スポーツパフォーマンス向上にも役立ちます。 - 自宅でトレーニングをしたい人

ダンベルさえあればできるので、ジムに通わず自宅で本格的に背中を鍛えたい人にピッタリです。 - 時短で効率よくトレーニングを行いたい方

ベントオーバーロウは背中全体を鍛えることができるコンパウンド種目(多関節種目)です。

また、両手同時に行うため、片手ずつ行うワンハンドロウに比べて短時間でトレーニングを終えることができます。

一方、ワンハンドロウは片手ずつ行うことで、可動域を広く確保でき背中に効かせやすいなどの利点があります。

目的やトレーニング時間に応じて使い分けるのが効果的です。 - 筋トレ初心者〜中級者以上まで幅広く対応

軽量から始められ、マシンより自由度が高く、体幹やバランス感覚も同時に鍛えられるため、初心者がフォームを学ぶのにも、中級者以上がさらに負荷を高めるのにも適しています。 - 姿勢改善をしたい人

猫背や巻き肩の原因となりやすい肩甲骨まわりの筋肉を強化できるので、姿勢の改善や肩こり対策にも効果的です。

姿勢が整うことで腰痛の予防・改善にもつながります。 - 他の背中種目がやりづらい人(筋力が弱い方・女性にもお勧め)

バーベルロウや懸垂などが難しい場合の代替としても利用できます。

腰に不安がある人は、片手をベンチにつく「ワンハンドローイング」、またはインクラインベンチを利用した「インクラインダンベルロウ」もおすすめです。

🔴 ダンベル・ベントオーバーロウの方法(やり方)

初心者の場合は「軽めの重量でフォーム練習」からスタートするようにしましょう。

また、慣れてきてからも正しいフォームを維持できる範囲の重量を選びましょう。

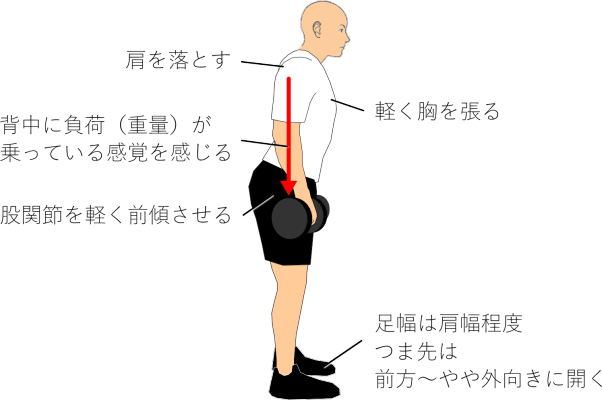

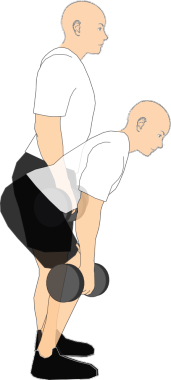

セットアップ

- ダンベルを両手で持ち、股関節を軽く前傾させ、足幅は肩幅程度に開いて立ちます。

つま先は前方~やや外向きに開くと、安定しやすくなります。 - 軽く胸を張り、肩を落とした状態を作ります。

軽く胸を張り、肩かすくまないように落とした状態でリラックスさせます。

この時、背中に負荷(重量)が乗っている感覚を感じるようにしましょう。

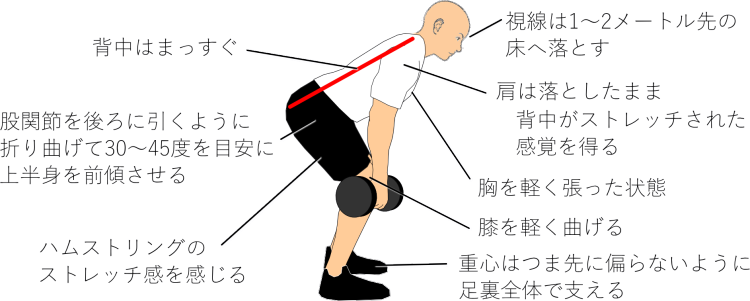

- 膝を軽く曲げ、股関節から上体を前傾させていきます。

股関節を後ろに引き、折り曲げるイメージで倒しましょう(ヒップヒンジ※1)。

ハムストリングにストレッチ感が出る程度まで倒すのが目安です。

背中が丸まらないように、常にまっすぐに保ちます(腰の反りすぎにも注意しましょう)。

重心は足裏全体で支えます。

このとき、つま先に体重が乗りすぎないよう注意してください。 - 首は背骨と一直線になるように自然にキープします。

首が反らないように、視線は斜め前の床(1〜2メートル先)を見るようにします。

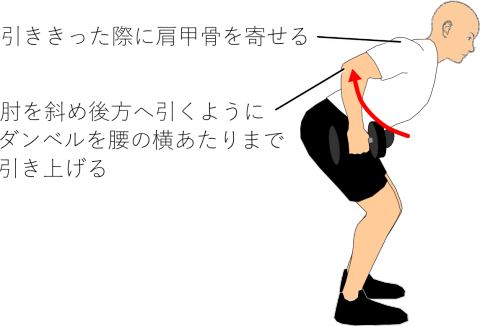

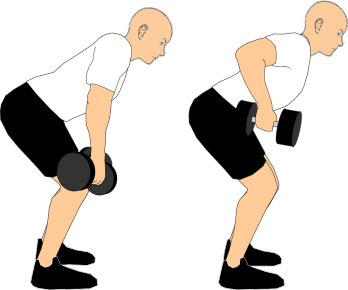

動作

- 息を吐きながら、肘を後ろに引いてダンベルを腰の横あたりまで引き上げます。

肘を斜め後方へ引くイメージで行うと、広背筋に効かせやすくなります。

また、引ききった際に肩甲骨を寄せるようにすると、僧帽筋にも効果的です。

- 息を吸いながら、ダンベルをゆっくりと元の位置まで下ろします。

戻す動作(ネガティブ動作)も丁寧に行い、背中の筋肉がしっかりストレッチさせるようにしましょう。

ヒップヒンジ(Hip Hinge)とは?

名前の意味は、「ヒップ=お尻」「ヒンジ=蝶番(ちょうつがい)」という意味であり、股関節(ヒップ)を「軸」にして、上体を前後に折りたたむように動かす動作のことを指します。

これは、デッドリフトやベントオーバーロウ、グッドモーニングなど、多くのトレーニングの基本動作であり、正しく身につけることで「腰への負担を抑え、お尻やハムストリングス(裏もも)をしっかり使う」ことができるようになります。

ヒップヒンジの目的

- 腰を痛めにくくなり、背中を安全に鍛えられる

- お尻や裏もも(ハムストリング)に効かせやすくなる

特に、デッドリフトやベントオーバーロウをやるなら必須の動作パターンです。

ヒップヒンジのポイント

- 背中はまっすぐのまま、股関節を後ろに引いて上体を前に倒す

- 膝は軽く曲げる

- 背中を丸めない・反らせすぎない

- お尻とハムストリングがしっかりストレッチされた感覚を意識する

初心者におすすめのセット数・回数

まずは、フォーム習得のため、軽めの重量で少し多めの回数で行ってみましょう。

具体的には10~12回 × 3セットを目安に始めるのがおすすめです。

慣れてきたらフォームを維持できる範囲で、徐々に重量を上げていきましょう。

よくある間違い【ダンベルベントオーバーロウ】

ダンベルベントオーバーロウは、広背筋や僧帽筋といった背中の筋肉を鍛える優れた種目です。

しかし、フォームを誤ると効果が薄れるだけでなく、腰や背中を痛めるリスクもあります。

以下に、特にありがちな間違いをあげていきます。

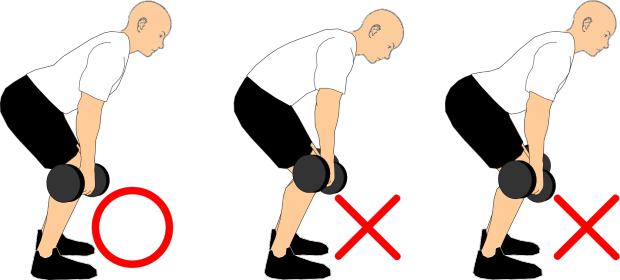

- ❌ 背中(腰)が丸まっている

背中や腰が丸まった状態で動作を行うと、トレーニング効果が下がるばかりか、腰や背中に過度な負荷がかかり、腰痛やケガの原因にもなります。

- ❌ 腰が過度に反っている

「背中をまっすぐにしよう」と意識しすぎて、逆に腰を過度に反らせてしまうのもNGです。

これも腰に不自然な負荷がかかり、腰痛の原因になります。

- ❌ 首を反らしている(前を見すぎている)

鏡を見ようとしたり、上体を起こしすぎて首が反り返る(上を向く)状態になっていると、首・腰に負担がかかります。

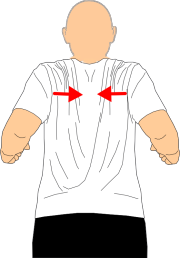

- ❌ 肩がすくんでいる(肩が上がっている)

ダンベルを引くときに肩がすくんで上がってしまうと、首〜肩まわり(僧帽筋上部)や腕の力ばかり使ってしまい、広背筋への刺激が弱くなります。

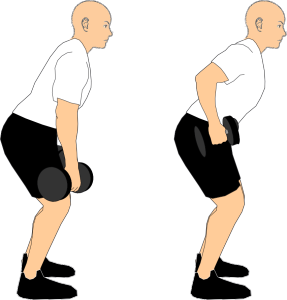

- ❌ 前傾が浅い(体を起こしすぎ)

体を十分に前傾できていないと、重力方向に対して背中へ適切な負荷がかかりにくくなります。

この状態では「引いているつもり」でも、負荷が腕や肩に逃げやすく、背中のトレーニング効果が低下します。

- ❌ 体幹が安定していない

ダンベルを引く際に、上半身が左右や上下にブレる動作はNGです。

フォームの乱れだけでなく、怪我や効かせたい筋肉への刺激不足にもつながります。

ブレの原因としては、「反動を使っている」「筋力バランスの差」「重量が重すぎる」「体幹(腹筋・背筋)の筋力不足」「腹圧(お腹に力を入れる意識)が抜けている」などがあります。 - ❌ 腕だけで引いてしまう

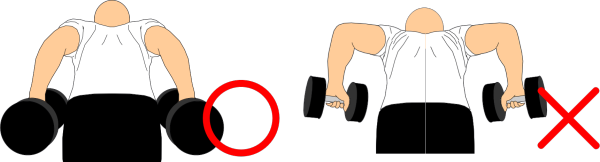

広背筋や肩甲骨の使い方が未熟だと、腕(特に二頭筋)の力でばかり引いてしまい、背中に効かせることが難しくなります。 - ❌ 肘が外に広がっている

脇を開いたフォームになると、背中全体にうまく効かなくなる要因となります。

特に広背筋を狙いたい場合、このフォームの乱れは大きなマイナス要素となります。

- ❌ グリップに力が入りすぎている

ダンベルを強く握りすぎると、前腕や握力ばかりに力が入ってしまい、背中の筋肉を意識しづらくなります。

その結果、狙った広背筋や僧帽筋への刺激が弱くなってしまいます。 - ❌ 反動を使って持ち上げている

反動(勢い)を使ってダンベルを持ち上げてしまうと、筋肉への負荷が逃げてしまい、狙った部位に効かせることが難しくなります。

また、フォームが崩れやすくなり、特に腰への負担が増えてケガのリスクも高まります。 - ❌ 動作が速すぎる(特に戻す動作)

引く動作を勢いよく行い、戻すときに重さを“落としている”だけになっている人もいます。

この場合、筋肉に負荷がかかる「ネガティブ動作(戻す動き)」が疎かになり、筋肥大効果が落ちてしまいます。 - ❌ 可動域が狭い

引ききれていない、または下ろしきれていない状態で動作を行うと、筋肉の収縮・伸長が不十分になり、トレーニング効果が大きく低下します。

可動域が狭いと、効かせたい部位への刺激が弱くなり、「なんとなくやっているだけ」になりがちです。 - ❌ 重量が合っていない

重量設定が適切でないと、トレーニング効果が大きく損なわれます。

重すぎるとフォームが崩れて対象筋に効かせられず、軽すぎると筋肉への十分な刺激が得られません。 - ❌ 呼吸を止めたまま動作を続けている

腹圧を保つためであっても、呼吸を止めたまま動作を続けるのは避けましょう。

長く呼吸を止めると、力みによるフォームの乱れ、血圧の急上昇、パフォーマンスの低下などを招く可能性があります。

効果を最大限に引き出すコツ

- まずは軽めの重量でフォームの習得に重きを置く

ベントオーバーロウは、正しいフォームの習得が難しい種目の一つです。

フォームが崩れたり、反動を使いすぎたりすると、背中に効かないばかりか、腰痛の原因にもなりかねません。

こうしたフォームの乱れは、主に「重すぎる重量」「正しい動作の理解不足」「筋力バランスの偏り」などが原因で起こります。

そのため、最初は軽めの重量でスタートし、フォームの習得を最優先にしましょう。

広背筋や僧帽筋など、背中の筋肉の収縮とストレッチを意識し、背中に効いている感覚を掴むことが重要です。初心者はまず、軽めの重量で「効かせる動き」を体に覚えさせることから始めましょう。

フォームに慣れてきたら、徐々に重量を上げていきます。

目安としては、正しいフォームを維持しながら8〜12回、ラスト2〜3回がキツいと感じる重さが適切です。

高すぎる重量はフォームの崩れやケガのリスクを高めるため避けましょう。

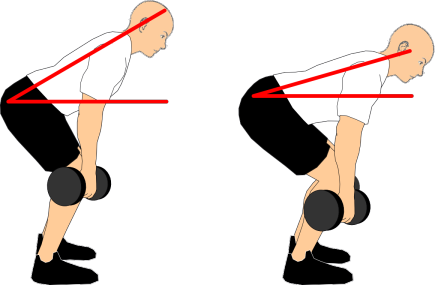

重量は「見栄」で選ぶものではなく、「刺激」と「安全性」のバランスで選ぶことが、効率よく継続するコツです。 - 前傾姿勢をしっかり保つ・姿勢を安定させる

膝を軽く曲げて、股関節から上体を倒しましょう。

ハムストリングにストレッチ感が出る程度まで倒すのが目安です。

背中が丸まらないように、常にまっすぐをキープします。

首は背骨と一直線になるように自然にキープします。

視線は斜め前の床(1〜2メートル先)を見るようにすると、自然な姿勢を保ちやすく、バランスも安定します。

重心は足裏全体で支えますが、つま先に体重がかかりすぎないように注意すると動作が安定しやすくなります。

柔軟性・筋力は人それぞれであり、とれる前傾姿勢も異なりますが、まずは30〜45度を目安に倒してみましょう。

30〜45度くらいでも十分効果的ですが、理想としては上体が床と平行になるくらいまで倒す意識を持つとより良いです。

ただし、姿勢が崩れてしまっては本末転倒なので、柔軟性や筋力に応じて無理のない範囲で前傾姿勢をとるようにしてください。

また、動作中は、腹筋・背筋をしっかり使って体幹を安定させる意識が大切です。

特に初心者のうちは、前傾姿勢を維持する体幹の持久力も大切な課題になります。

他にも、前傾姿勢をしっかりとるには、体の柔軟性も重要な要素です。

股関節やハムストリングのストレッチなども取り入れて、柔軟性の向上にも取り組みましょう。

- 背中をまっすぐ保つ(背中を丸めない・反りすぎにも注意)

背中は常にまっすぐキープし、丸めないようにしましょう。

背中が丸まると腰に負担がかかり、腰を痛める原因になります。

- 腰痛や腰に不安がある場合は、無理に行わない

ベントオーバーロウは前傾姿勢でウエイトを扱うため、腰への負担が比較的大きい種目です。

もし、腰に不安や痛みがある場合は、無理をせずに代替種目に切り替えるのが賢明です。

おすすめの代替種目

◇ ワンハンドダンベルロー(片手・片膝をベンチにつき、体幹を安定させる)

◇ インクラインダンベルロー(インクラインベンチに上体を固定することで腰への負担を軽減)

これらは腰の負担を抑え、背中の筋肉を効果的に鍛えられるため、特に初心者や腰痛持ちの方にはおすすめです。 - 背中で引く意識を持つ

ベントオーバーロウでは、腕の力で引くのではなく、背中の筋肉(特に広背筋)を使って引く意識が大切です。- セットポジションで「胸を軽く張る」「肩を下げる」

動作を始める前に、胸を軽く張り、肩を下げて(すくませずに)構えましょう。

このポジションを作ることで、肩甲骨が下がり、広背筋や僧帽筋に刺激が入りやすくなります。 - 「腕」ではなく「肘で引く」

手や腕で引こうとせず、「肘を後ろへ引く」感覚で行いましょう。

この意識によって、腕ではなく背中の筋肉(特に広背筋)を優先的に使うことができます。

ダンベルは「肘の動きについてくる」感覚でOKです。 - 肘を“腰”に近づけるように引く

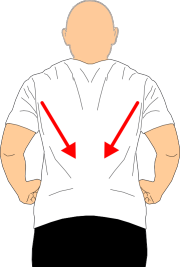

肘を腰に近づけるイメージで、肘を体のラインに沿って「斜め後ろ」に引くと、広背筋への刺激が入りやすくなります。 - 動作の最後に肩甲骨をしっかり寄せる

ダンベルを引ききった位置で、肩甲骨をぎゅっと寄せるように意識しましょう。

僧帽筋や菱形筋にも刺激が入り、より立体的な背中をつくることができます。 - 手の向きは自然な向きでOK(ニュートラルグリップがおすすめ)

手のひらを内側(体に向けた向き)にして持つ、「ニュートラルグリップ」で行うと、関節に無理な負荷がかかりにくく、広背筋の動員をより感じやすくなります。

これはバーベルではできない、ダンベル特有のメリットなので、ぜひ活用しましょう。

- セットポジションで「胸を軽く張る」「肩を下げる」

- グリップは強く握りこまない

ダンベルのグリップは強く握りすぎないようにしましょう。

小指・薬指・中指の付け根あたりにグリップを「軽く引っ掛ける」ように保持し、必要最低限の力で握るようにしましょう。

前腕に力が入りすぎると、背中の筋肉への意識が薄れやすくなり、効かせにくくなります。

また、前腕が先に疲れてしまい、背中をしっかり追い込む前にセットが終わってしまう原因にもなります。

握力に自信がない場合や、高重量を扱うときは、パワーグリップやリストストラップなどの補助ギアを活用するのもおすすめです。

※ただし、道具に頼りすぎず、握力そのものも少しずつ鍛えていくとバランスが良くなります。 - 反動を使わない

反動を使いすぎると、背中の筋肉にしっかり刺激が入らないだけでなく、フォームが崩れやすくなり、腰痛などのケガの原因にもなります。

反動なしで上げれなくなってから、ラスト数回あえて反動(チーティング)を使い引き上げ、ネガディブフェーズをコントロールしながら下ろすことで筋肉に強い刺激を残すテクニックもありますが、フォームがしっかり身についてから行うべき中~上級者用のテクニックです。

まずは、反動を使わずに “筋肉で丁寧に引く” フォームをしっかり習得することが最優先です。

少なくともセットの序盤から反動を利用しないとあげられないような重量設定は間違いです。

反動が出てしまうようなら、重量を軽くしてフォームを優先してください。 - ダンベルはゆっくり下ろす(ネガティブ動作を丁寧に)

ダンベルを下ろすとき(エキセントリック)は、ゆっくりと丁寧に行いましょう。

重力任せに下ろしてしまうと、背中への刺激が逃げてしまい非常にもったいないです。

ネガティブ動作(筋肉が伸びながら力を発揮する動き)は、筋肥大にとっても非常に重要なフェーズです。

常にダンベルを自分でコントロールする意識を忘れずに、背中の筋肉がしっかりとストレッチされていることを感じながら下ろすようにしましょう。 - 可動域は大きく使う

動作の中でしっかりと可動域を使い、「筋肉の伸び縮み」を最大限感じられるように意識しましょ

下ろすときは、背中の筋肉がしっかりストレッチされるように丁寧に下ろします。

引き上げるときは、広背筋の収縮を強く得られるようにしっかり引ききり、肩甲骨までしっかり寄せるようにしましょう。

特に「肘を腰に近づける意識」を持つと、広背筋に効かせやすくなります。

ただし、可動域を大きくしようとしすぎてフォームが崩れないように注意しましょう。

あくまでも、正しいフォームの中で最大限の可動域を使うことが大切です。 - 呼吸の調整

基本は 引くときに「吐いて」、戻すときに「吸う」ように行い呼吸は止めないように行います。

とはいえ、重量が重くなると腹圧維持のために一時的に息を止めて行う場合もあるでしょう。

その際は、引く直前に息を吸って、息を止めた状態で腹圧をかけて引き上げ、下ろし終わり付近からゆっくり吐くようにしましょう。

ひと動作ごとに呼吸をリズムよく行い、息を止めたまま動作を続けるのは避けましょう。

息を大きく吸い込んで止め、お腹に力を入れて(腹圧をかけて)体幹を安定させる方法を、バルサルバ法(バルサルバ・テクニック)といいます。

主に、スクワットやデットリフトなど高重量を扱う種目で、体幹を固めて力を出しやすくするほか、腰や背中のケガを防ぐ目的としても使われます。

ただし、バルサルバ法は一時的に血圧が急上昇しやすいため、高血圧や心疾患のある人には危険です。

めまいやふらつきを感じた場合は、すぐに中止しましょう。

初心者のうちは呼吸を止めず、正しいフォームの習得を優先しましょう。

バルサルバ法は、基本的なフォームと呼吸法を身につけてから取り入れる方が安全です。

筋肉の鍛え分け(広背筋 or 僧帽筋)

ベントオーバーロウは、背中全体を効率よく鍛えられる優秀な種目です。

特に「広背筋」や「僧帽筋」「菱形筋」など、背中の上部〜下部まで幅広く刺激を加えることができます。

基本的には1種目で背中全体幅広く鍛えられますが、意識やフォームを少し工夫することで、狙う筋肉(広背筋 or 僧帽筋)を重点的に鍛えることも可能です。

特にダンベルベントオーバーロウは手幅や角度、肘の引き方を自由に調整できるため、筋肉の鍛え分けを行いやすいというメリットがあります。

広背筋を重点的に狙う場合のポイント

- 手のひらは体に向けた「ニュートラルグリップ」

- 肘を腰骨に近づけるイメージで、斜め後ろに引く

- 胸を張り、肩甲骨を寄せて(内転)下げる(下制)イメージ

僧帽筋(特に中部)を重点的に狙う場合のポイント

- やや手幅を広めにし、手のひらを前に向ける(オーバーグリップ)

- 肘は真後ろ方向に引き、肩甲骨をしっかり寄せるイメージ

- 肩をすくめず、首の後ろに力が入らないように注意

まとめ

ダンベルベントオーバーロウは、広背筋や僧帽筋など、背中全体を効率よく鍛えられる優秀なトレーニングです。

ダンベルを使えば可動域も広く、狙いたい筋肉にしっかり効かせやすいのが魅力です。

また、軽い重量から始められるため、初心者にも取り組みやすいというメリットがあります。

正しいフォームを意識すれば、ケガのリスクも抑えつつ、しっかり筋肉に刺激を与えることができます。

まずは軽めの重量でフォームを習得し、慣れてきたら徐々に重量を上げていきましょう。

フォームに自信がついたら、バーベルに挑戦してみるのもおすすめです。

コメント